「よしてくださいよ、いまのロシアに自分をナポレオンと思わないようなやつがいますかね?*1」

近代化を拒否し、ウクライナ平原を中心とした大農業帝国の建国を目指したロシア皇帝ニコライ1世は、その晩年に差し掛かるにつれてその専制の度合いをより強めていった。

かつての盟友たちに先立たれ、次第に孤独になっていく彼の心の拠り所となっていったのは、父に反発し自由主義に傾倒しつつあった息子アレクサンドルではなく、「農業帝国」の富をほぼ独占的に手中に収めたウクライナ人貴族ヴァシリー・ザヴォイコ。

とくにペルシア高原から無数に収集されたアヘンを大量に売りつけることで莫大な富を築いていた彼は、やがてその富のさらなる拡大を目指し、「眠れる獅子」清に対し、征服戦争を仕掛ける。

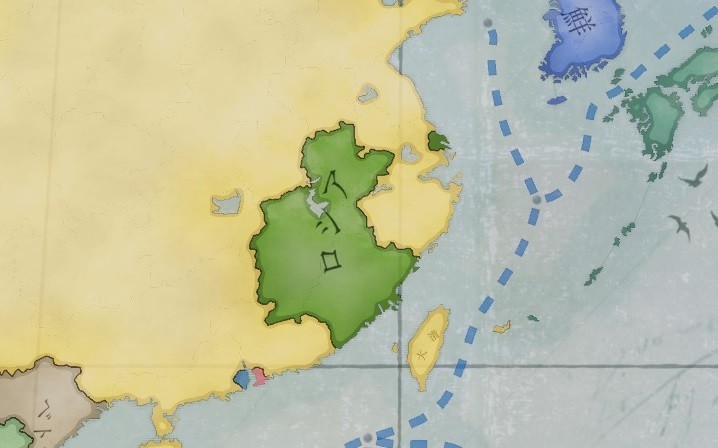

1874年から2年間にわたり繰り広げられたこのストレルカ戦争は、当初こそ露清北部国境線及び西部中央アジア国境線における一進一退の攻防が繰り広げられていたものの、黒海艦隊を率いるザヴォイコ帝国とその腹心ウラジスラフ・クタイソフ元帥とによる「イスカンダル作戦」の成功をもって形勢が一気に逆転。

そのまま1876年7月9日に清の首都・北京で結ばれた条約によって、その南部における巨大なロシア植民地が形成されることとなった。

ここに、「ザヴォイコ帝国」とも称されることにもなる彼の絶頂期が訪れることとなる。

しかし、それは決して永遠には続かない。彼の命も、彼の名声も、そしてロシアという国家の繁栄も――。

~ゲームルール~

- 地主勢力を政権内に維持し続ける。

- 「土地ベース課税」「農奴制」の変更は行わない。

- 知識人/労働者/実業家集団を政権内に入れない。

Ver.1.1.2(Earl Grey)

使用MOD

- Japanese Language Advanced Mod

- Dense Market Details

- Dense Trade Routes Tab

- Improved Building Grid

- More Spreadsheets

- Visual Methods

- Romantic Music

- Universal Names

- Historical Figuaes

- Visual Leaders

- ECCHI

- Visible Pop Needs

- Auto Convert Production Methods After Conquest And Annex

- Japonism

目次

前回はこちらから

衰退の予兆

1876年7月9日。

清との間には北京条約が結ばれ、ロシアのすべての要求が認められたと共に、その戦闘状態も解除された。

南通(ナントン)の条約港も機能し始め、清との貿易において清の関税はすべて無視できる状態となっていた。

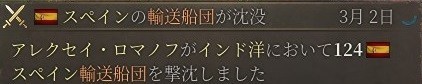

だが、清に付いてロシアと開戦を決断したスペインはなおも戦闘状態を継続。

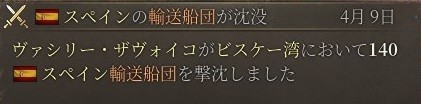

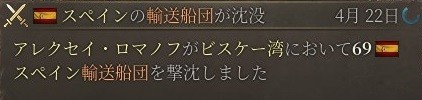

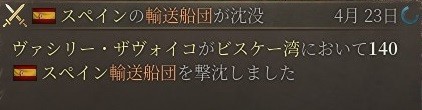

とはいえ、この半島に引きこもっているばかりの古き巨象に対しては、ザヴォイコ提督率いる黒海艦隊と、現皇帝の弟であるアレクセイ大公殿下率いるバルチック艦隊とでその交易船を次々に襲撃。

その補給網をズタズタに引き裂き、スペインを経済的に締め上げ続けた。

結果、1877年10月7日。ようやくスペインも白紙和平に応じる構えを見せる。

こうして1874年の開戦以来、3年にわたり続いてきた戦争が終わり、ロシアに久々の平和が訪れたのである。

この間にも、「真の皇帝」ザヴォイコの号令の下、ロシア全土の農地が大量に開墾されていく。無限に広がる可能性の大地に、ロシアの富を繁栄させるために。

だが、あらゆる繁栄には限界がある。

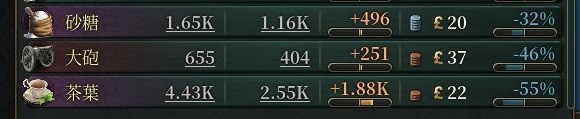

これまで圧倒的な国内需要によって支えられてきた穀物の過剰不足状態は、農業分野における化学技術の発達により、一気に供給過多状態にまで移行する。

さらに、突如としてイギリスとの交易が無効化。禁輸されているわけでもなく、しかもすべての国との交易が停止されているようで――確認してみると、どうやらなぜかイギリスのすべての港が破棄されていたようだ。何があった?

結果、イギリスに大量に輸出していた茶葉が一気に飽和状態に。同じくイギリスに大量に売りつけていて品不足状態だった清にも輸出していたのだが、これも清に商品が戻ってきたことで生産性が出せなくなりその輸出もストップ。過剰在庫に拍車をかけることに。

おかげでアヘン、染料と並ぶロシアの主力商品作物であった茶葉が大暴落し、その生産性が一気に地に堕ちることとなってしまった。

経済帝国の弱点が露になった瞬間であった。

輸出入に頼るその経済基盤は、国際情勢と需要供給変化の中でいとも簡単に滅びゆく。

そして、永遠などないことを思い知らさせる出来事がもう一つ。

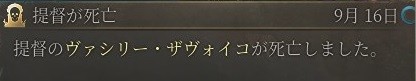

「真の皇帝」ヴァシリー・ザヴォイコが、死んだ。

ザヴォイコの死とその影響

1879年9月16日。

国民的英雄ヴァシリー・ザヴォイコ提督は70年の生涯を終えた。

その死にロシア帝国の臣民は皆涙し、それはまるで本当に本物の皇帝が崩御したかのように思える光景であった。

彼の後を継いで貴族会合の首班となったのは、ザヴォイコ提督と共に先のストレルカ戦争でイスカンダル作戦を成功させた英雄ウラジスラフ・クタイソフ元帥。

元グルジア人でロシア兵の捕虜となり皇后に贈られたのち、伯爵の地位にまで登り詰めたというイヴァン・クタイソフの曾孫にあたる。祖父パーヴェル・クタイソフはニコライ1世のもとで枢密顧問官やデカブリストの乱の訴追を担当する最高刑裁判所裁判官に任命されるなど活躍しており、その弟のアレクサンドル・クタイソフは祖国戦争で英雄的な戦死を遂げた名将であった。

ザヴォイコの葬儀も彼が取り仕切り、引き続き彼が主導する貴族会合が政治の実権を握り続けることになる。

と、思われていた。

だが、1874年の父の死以後、帝位を継承しながらも政治の蚊帳の外に置かれ続けていた皇帝アレクサンドル2世は、このザヴォイコの死を好機と捉え、行動を開始する。

1879年12月16日。

ザヴォイコの死の後の90日間の服喪期間を終えると同時に、それは起きた。

突如として、皇帝アレクサンドル2世によって宣言された、皇帝諮問機関としての貴族会合の解散。そして、前々代皇帝アレクサンドル1世時代に自由主義者ミハイル・スペランスキーによって設立された国家評議会の復活。

その結果、クタイソフ元帥は政権から追放され、新たに急進主義者ドミトリー・クロパトキン率いる農村民およびアレクサンドル2世に影響を与え続けていた文豪レオ(レフ)・トルストイ率いる知識人集団とがこの政権を担うこととなったのである。

この、後にデカーブリ16日のクーデターとも称されることになる一大政変は、ニコライ1世時代から続くザヴォイキズムとも呼ばれる専制かつ農業資本主義的帝国主義時代の終わりを意味しているように感じさせた。

だが、この成功に対し、アレクサンドル2世およびその側近たちは少し気を良くし過ぎたのかもしれない。

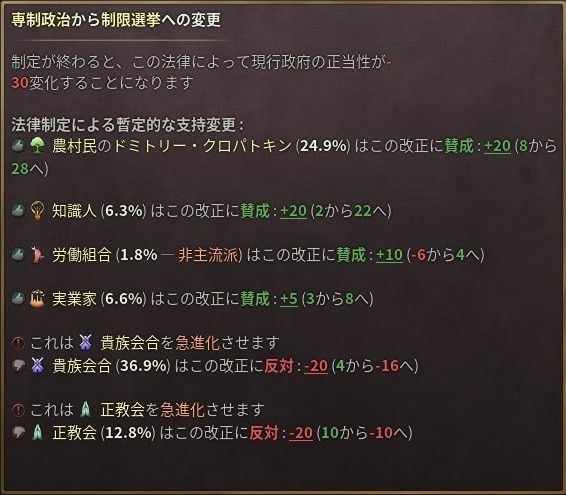

急進主義者クロパトキンおよびトルストイ率いる自由主義者たちの求めに応じるがままに、アレクサンドル2世は性急すぎる政府改革、すなわちいきなりの制限選挙の制定に向けて動き出したのである。

確かに、土地所有者や富裕者に限定しない、この民主的な選挙制度の導入によって、今や帝国の最大勢力である農家や商店主たちは、より大きな政治力を獲得し、貴族による支配を終わらせることができるかもしれない。

だが、それでも「彼ら」は今なおその強大な力を残していることを忘れてはならなかった。

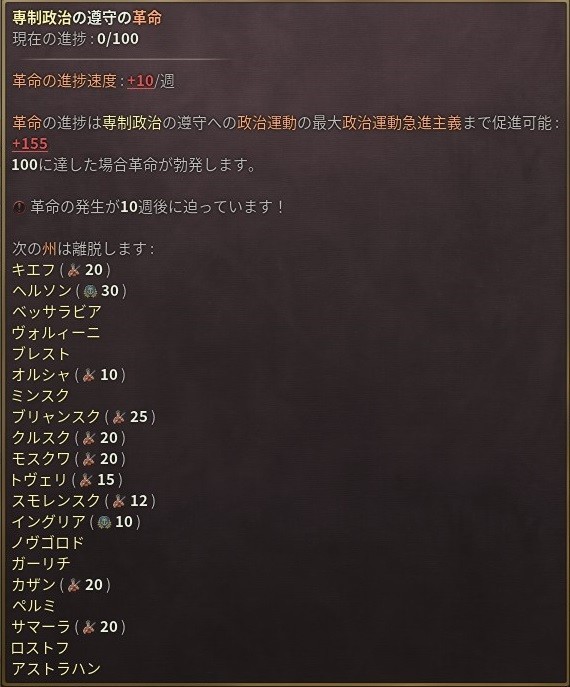

1880年1月24日。

貴族・聖職者を中心とした専制政治遵守のための急進的な政治運動が発足。

直ちにそれは、革命への機運となる。

この動きに、アレクサンドル2世とその側近たちが有効な手立てを打てずにいるまま1880年4月5日。

貴族主義者たちによる「四月蜂起」が、帝国中心部で大々的に巻き起こることとなった。

ロシア内戦

このクーデターを主導するのは皇太子ミハイル。アレクサンドル2世の嫡男でもあった彼は次期皇帝(ツェサレーヴィチ)としての地位を約束されていたものの、父とは逆に祖父ニコライ1世の影響を受けて厳格な絶対君主による専制政治の必要性を感じていた彼は、やがて来る皇帝の座を待つことなく行動に出ることを選んだ*2。

もちろん、その裏で糸を引いているのはクタイソフ元帥であった。絶大な国民的人気を誇る彼が、栄光のニコライ1世、そしてその忠実なる代弁者ヴァシリー・ザヴォイコ提督の時代を蘇らせ、その輝かしいロシアに泥を塗る反逆者アレクサンドルを引きずり下ろし、正統なる後継者ミハイルに帝位を取り戻させるべきだ!と声高に国民に呼びかけた。

結果、今や帝国の最大の都市となりつつあったキエフを始め、モスクワ、サンクトペテルブルク、ヘルソン、クルスク、ロストフ、トヴェリなど、帝国中心部の主要都市は軒並み皇太子ミハイルにつく形となった。

アレクサンドル2世はただちに全軍の動員を開始。

しかし徴兵を行ってもなお、兵数では皇太子ミハイルの軍勢に数で負けている状況。

諸外国へ援けを求めようとするも、先のストレルカ戦争で傍若無人なふるまいを見せたロシアに対する各国の警戒心は強く、また、どちらがこの内戦を制するか判断しあぐねていた列強たちは、ひとまずは様子見、という選択をすることとなった。

かくして1880年7月13日。

偉大なる帝国ロシアにおける、史上最大規模の内戦が勃発した。

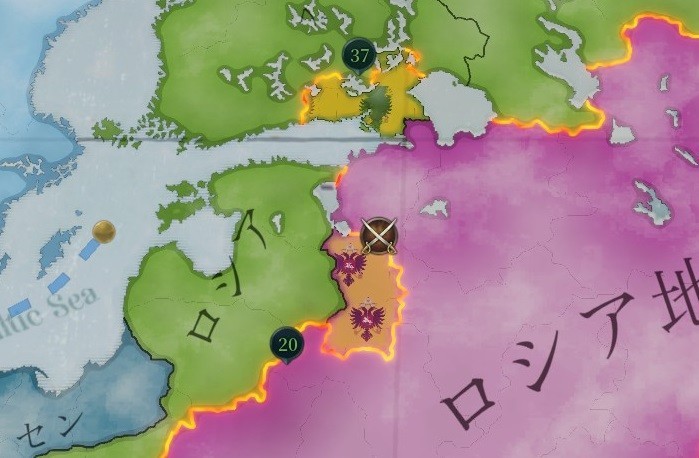

1880年7月24日。

皇太子軍の暫定首都サンクトペテルブルク近郊のシュリッセリブルクにて皇帝軍のミハイル・スコベレフ少将が首都強襲を狙って進撃。

しかしこれはこの地に陣を構えていた皇太子軍の総司令官ウラジスラフ・クタイソフ元帥が決死の防衛を試みる。「防衛線の達人」であるクタイソフ元帥の鉄壁の守りに対し、「攻撃戦略の達人」であるスコベレフ少将も、湿地に足を取られてなかなかうまく連携が取れていないようだ。

一方、東方戦線ではウラル山脈を最重防衛ラインとした皇太子軍のイヴァン・デミドフ大将が、皇帝軍のボリス・ナヒーモフ中将率いる攻勢軍によって押し込まれている。

モスクワの精鋭部隊を揃える皇太子軍に対し、皇帝軍は植民地にしたばかりの中国の漢人たちを徴兵して連れてきており、数で皇太子軍を圧倒している。

さらに8月にはサンクトペテルブルク西方のナルヴァにて、皇帝軍が優勢の見通し。

皇太子軍も反撃に出るために皇帝軍の首都ハルキウに隣接するエカチェリノスラーフへ強襲を仕掛ける。

しかしこれは、先のストレルカ戦争でアフガニスタン戦線を守り切った鉄壁ソローキン元帥が守備。かつての英雄の1人が敵に回る中、皇太子軍は苦戦を強いられてしまう。

開戦から半年。1880年12月の時点で北方フィンランド戦線ではクタイソフ元帥軍が押し込んでいるものの、西方バルト・ポーランド戦線では逆に押し込まれる格好となり、全体としては皇太子軍の劣勢という状況となっていた。

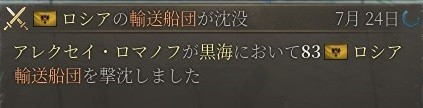

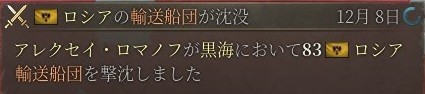

この状況を打破すべく、敬愛するヴァシリー・ザヴォイコ提督の後を受け黒海艦隊総司令官の地位についていたアレクセイ大公が動き出す。

皇帝アレクサンドル2世の弟でありながらザヴォイコ提督の影響を強く受けた「伝統主義者」である彼は、今回のクーデターでは甥の皇太子ミハイルの側につくことを決めていた。

先のストレルカ戦争ではザヴォイコ提督と共に「イスカンダル作戦」を決行し、南通上陸を成功させて帝国の勝利に貢献した彼が、今回の内戦においても、黒海に運び込まれる帝国軍の輸送船を次々と沈没させていく。

この度重なる襲撃によって、帝国軍は戦争に必要不可欠な小火器の不足が発生し始め、その影響は前線の将兵たちに少しずつ広がっていくこととなる。

さらに年が明け1881年の2月に入ると、ロシアが内戦に突入した隙を突く形で、ロシアのニューギニア植民地において先住民の反乱が発生。

なんとそこに福建奪回を目的に清が介入してきたのである!

これにより皇帝軍は動揺。前線から兵を中国方面に移動させる必要もあり、その数的優位が崩れていくこととなる。

これは皇太子軍にとってはひとまずの朗報。

しかし、放置すれば帝国の領土が削られてしまう危機でもある。

もはや猶予はない。

中国軍が神聖なるロシア植民地を侵しきる前に、何としてでもこの内戦を終わらせる!

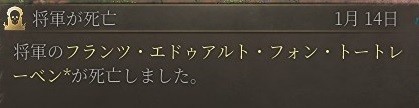

1881年8月29日。

敵首都ハルキウ東方の平原地帯での会戦(クビャンスクの戦い)で、ストレルカ戦争での英雄の1人フランツ・エドゥアルト・フォン・トートレーベン元帥率いる7万の軍勢が、皇帝軍の若き将兵が率いる5万の防衛軍に襲い掛かる。

この戦いの勝利を受け、勢いを増した皇太子軍はそのままハルキウに入城。

およそ1か月にわたる市街戦を経て、ハルキウは完全制圧。皇帝アレクサンドル2世もその側近たちもその場で捕えられてしまった。

これにて形勢は一気に逆転。

西部バルト・ポーランド戦線ではアンドレイ・カメンスキー准将(35歳)やコンスタンティン・イグナチェフ准将(37歳)といった若き将兵たちが活躍し、冬になる頃にはその全土を平定した。

皇帝が捕えられてもなお抵抗をやめない反乱軍は、バルト海にてこちらの輸送船を潰しにかかっているため、アレクセイ大公を同地に派遣し、これを撃退。

1882年1月にはハルキウを奪還し皇帝を救い出そうとする反撃作戦が行われたが、これもしっかりと守り切った。

そして1882年3月15日。

「四月蜂起」から2年。開戦から1年半。

皇太子軍7万3千、皇帝軍9万5千、総勢17万弱のロシア兵が戦死し、それ以上の数の負傷者を生み出した地獄の内戦は、ついに終わりを迎えた。

平和への道

内戦に勝利し、見事父アレクサンドル2世から帝位を奪い取ったミハイルは、ロマノフ朝第13代皇帝ミハイル4世として即位する。

前皇帝アレクサンドルは、かつてピョートル大帝の最初の妻やわずか1歳で即位し翌年には廃位されたイヴァン6世、最近で言えばデカブリストの乱の首謀者たちなどが収容されたシュリッセリブルクの要塞監獄に幽閉されることに。

一方でその統治を支援したドミトリー・クロパトキンやレフ・トルストイら側近たちは皆、数日以内に処刑され、その他関係者たちに対する苛烈な粛清が連日行われたという。

新政権において首相を務めるのは当然、ミハイル4世を擁立し国民を鼓舞し扇動した「ザヴォイコの後継者」クタイソフ元帥。

ザヴォイコの息子たちもそれぞれ軍部・実業家集団の指導者の立場に就いていたものの、今回の内戦においては全く存在感を示すことができず、新政権における発言権は無いに等しいものとなっていた。

この若き皇帝ミハイル4世とクタイソフ元帥とによる新政権は盤石なように思えたが、内戦を終えたばかりのロシアには課題が山積していた。

まずは国内の統治問題。内戦によって国内の経済は崩壊し、破産寸前にまで借金が膨れ上がっていた。そしてこれを何とかするために課税レベルを最大、かつ消費税を最大にまでかけ続けた結果、国内では急進派が増大し、最前線に立たされていたキエフの人民も極限の状態を味わうこととなっていた。

この状態の改善のため、まずは軍需品に注力していた貿易をただちに国民生活のためのものに順次切り替え。

経済の回復度合いに合わせながら少しずつ税率や消費税の削減を図っていく。

さらに、同時に目の前にある課題が、内戦の隙を突いて勃発したニューギニアの反乱とそれに乗じた清の反撃への対処。

すでに、旧皇帝軍が兵を回す余裕のなかったニューギニア全土は完全に先住民軍によって制圧されており、中国植民地もかなり食い荒らされてしまっていた。

戦争支持率もすでに-81.0。普通に考えればもはや逆転の余地はなく、このまま完全無条件降伏となる運命なのだが・・・。

なんと、国家を引き継いだタイミングで、それまでの国家が占領されていた(おそらくは占領していた、も含め)領土はすべて「なかったこと」になる様子。

ニューギニアも清も、すべて戦いは振出しに戻った。

これはチャンス!

ただちに華南司令部にてピョートル・クロパトキン准将を雇用し、防備に当たらせる。

その間にロシアの本陣からは各将軍を華南・中国北部国境・そしてニューギニアへとただちに派遣。

7月にはニューギニアでの反抗作戦も順調に進み、その大半を制圧。

さらに12月にはアレクセイ大公主導による「第2次イスカンダル作戦」が決行され、コンスタンティン・イグナチェフ准将率いる上陸部隊が一気に敵首都北京目前にまで迫る。

この動きに清もさすがに折れ、1883年5月3日に白紙和平を結ぶことに合意。見捨てられた格好となったニューギニアはロシアの完全なる占領下に置かれることとなった。

およそ3年ぶりにロシアに訪れた平和。

帝国の人びとも、長きにわたる徴兵が終わりを告げたことに歓喜し、これが永遠に続くことを心から望んだという。

しかし、皇帝ニコライ4世――もとい、「真の皇帝」クタイソフ元帥は、この国が本当の意味で復活するためには、もう1つ、大きな仕事をやり遂げる必要があることを理解していた。

最後の戦争

1883年5月3日

清との講和条約を結んだまさにその日、ロシアに3年ぶりの平和が訪れたはずだったその日に、クタイソフ元帥の命を受けたセレベス植民地総督は、隣接するティドレのスルタン国に対しロシア帝国への従属を要求した。

理由は、ニューギニアの先住民がロシア領ニューギニア植民地に対し蜂起した際、彼らへの支援を行っていた、というものだ。

もちろんティドレのスルタン、アクマド・シャイフディーンはこれを否定するもロシア側は聴く耳を持たず、彼らに対しての最後通牒を突きつけた。

彼らと防衛協定を結んでいたオランダとオランダ領東インドが敵として回るものの、その総兵力は3万程度に過ぎず、ロシアの敵ではない。

当然の如く、6月26日には降伏し、帝国の傘下に入ることが決まった。

続いてクタイソフ元帥はセレベスの北、フィリピン諸島南部に位置するマギンダナオ王国に対して、こちらはロシアの直接支配下に入ることを要求した。

これも同盟を結んでいたオランダ領東インドと、さらにはスペインまでもが支援に回ったものの、それでもやはり敵わないと悟り、9月14日に降伏。

王国は歴史から消滅した。

そしてクタイソフ元帥は、この際にマギンダナオ王国を支援しロシアに対して敵対の意を表明したスペイン王国に対し抗議。

その代償としてスペイン領フィリピンの支配権をロシア帝国に移譲するよう、要求を突き付けたのである。

スペインもさすがに折れるわけにはいかない。ポルトガル、そしてオランダといった同じくこの地域に利権を持つ西欧国が集まり、ロシアの野望を打ち砕こうとする。

しかしそれこそが、クタイソフ元帥の狙いであった。

彼の目的はモルッカ諸島やフィリピン諸島はもちろん、それ以上に、オランダの持っていた「インドネシア」の利権をこそ、重要視していた。

ジャワ、スマトラ、そしてボルネオ島の一部にまで至るその領域の中には、1,000万を超える人口が息づいている。

フィリピン島の500万と合わせ、中国南部の植民地ほどではないが大きな人口を得ることができ、それこそが、内戦前にザヴォイコ提督が感じていたこの国の経済の「限界」を超える鍵であると、クタイソフ元帥は確信していた。

かくしていよいよその開戦前交渉が最終局面を迎えた頃に、ロシアはオランダに対してもその南洋植民地の割譲を要求。

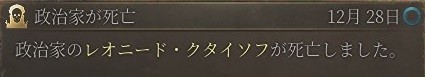

このあからさまな帝国主義的振る舞いに対し、平和主義者のルハンシク府主教レオニード・エンガルィーチェフが猛烈な抗議を行う。

しかし、クタイソフ元帥の、この戦争がロシアの栄光の時代を取り戻すために必要であるという演説に魅せられていた大衆はエンガルィーチェフを逆に批判。

府主教の罷免を要求する異例のルハンシク市民の声に応える形で、皇帝ミハイル4世は彼の罷免を決定。

その代わりとしてクタイソフ元帥の嫡男であるレオニード・クタイソフを新たなルハンシク府主教に任命。

このあからさまなネポティズムすら民衆は歓喜で応えるほどであった。

何しろ今回の戦争は、先の内戦と違い、徴兵は行わないことをクタイソフ元帥は公約していた。

さらに、長くても1年で終わらせることもクタイソフは宣言。それはもはや民衆にとって、辛く苦しい日々の生活から目を逸らし、気を紛らわせるための一種の「ショー」のように映っていたのかもしれない。

一方、世界は当然そんなロシアに対して厳しい視線を向ける。アメリカやイタリアはロシアへの禁輸を宣言し、ロシアとの貿易に依存しそこまでの手段に出るつもりはないプロイセンやオーストリア、フランスは非難だけを投げかけてきた。

しかし、実力行使を伴わない言葉だけの威嚇に意味などないことを、この国はニコライ1世時代から良く知っている。

1884年1月27日。

3年ぶりの平和はわずか半年で破られ、ロシアは再び戦争へと乗り出していく。

だが、1年で終わるというクタイソフ元帥の言葉は決してリップサービスではなかった。

既に一度ストレルカ戦争で打ち負かしているスペインに、もはや先住民国家と変わらない程度の力しか持ち合わせていないオランダ如きを相手に、本気を出すまでもない。

デミトフ大将やイグナチェフ少将(前回の戦争から一段階昇進した)、カメンスキー准将など、30代の若い指揮官にのみ任せ、最低限の動員でフィリピン戦線に向かわせる。これら若い指揮官たちは、「攻撃戦略の達人」や「砲術の達人」など、攻撃に特化した特性を持つ者たちが多く、今回のように優勢な戦争においては頼もしい存在となる。

戦いの進め方は定石通り。

まずは敵の補給線を次々と破壊して敵遠征軍の士気を戦闘前から低い状態に保つようにしていく。

その上で次々と敵兵を薙ぎ倒し占領地を少しずつ拡張していきながら――遠征地にその全軍が引き付けられている間に、別動隊による敵首都強襲上陸作戦。

オランダも同様に本国を上陸・完全占領。

そしてポルトガルは早々に降伏せしめ、スペインももはや時間の問題であった。

かくして1885年1月28日。

スペインもオランダも降伏し、ロシア軍の上陸地点であったバレンシアの街で条約が結ばれる。

開戦した1884年1月27日。きっかり1年。まさに公約通りの勝利をしてみせたクタイソフ元帥の手腕に民衆は歓喜し、ルハンシクにて盛大なパレードを開いたほどであった。

そのパレードの場では、前回の第二次ストレルカ戦争における北京上陸作戦に続き、今回もスペイン本土上陸作戦を成功させたコンスタンティン・イグナチェフ少将の中将への昇進も決定された。彼もまた、国民から愛される英雄となりつつあった。

パレードの後、執務室に戻ったクタイソフ元帥は、ようやく全身の力を抜き、深くため息を吐いた。

4年前のあの日、皇帝への蜂起を決めたあの瞬間から、彼は一瞬たりとも気を休められるときはなかった。

その日々も、これで終わる・・・実際、内戦に突入した瞬間からこの国を苦しめてきた財政赤字も完全に回復。今では週54万ポンドもの黒字を達成しており、借金もすべて返すことに成功した。

その1割を占めるのが属国にした国々からの上納金と、今回の戦争で勝ち取った各国からの賠償金である。苦しい中であえて戦争を継続していった理由が、ここにある。

これで長らく国民を苦しめていた税率を最低規模にまで下げることができ、さらに消費税もすべてなくしてしまえる。それでもなお、20万ポンド/週の黒字が残るほどであった(なお、軍事賃金も最大にしてある)。

列強ランキングではフランス、プロイセンを抜き2位に。GDPもオーストリアの目の前にまで迫っている。内戦前の水準にしっかりと戻すことができたのである。

「戦争は終わりだよ・・・これでお前も平和主義者になっても問題ないわけだ」と、元帥は同じ部屋にいた息子のルハンシク府主教レオニード・クタイソフに軽口を叩いた。

レオニードにとっても、父の笑顔を見るのは、実に4年ぶりの出来事であった。

1896年のロシア帝国

その言葉通り、その後のロシアは戦争とは無縁の時代を過ごした。

正確にはフィリピンで独立運動が巻き起こり、無理やり併合したミンダナオのモロ人が自由を求めて蜂起したが、諸列強はこれを見てみぬふりをしたために「戦争」というべき規模のものにはならず、わずか4か月で鎮圧された。

1890年にはエジプトからシナイを購入し、スエズ運河を開通。これでイスカンダル作戦のときのように喜望峰をぐるりと回ることなく、中国や東インドの植民地にアクセスできるようになる。

その中国植民地の福建州には帝国初の摩天楼が建設される。

1896年時点でロシア人口の4割を超える7,700万の人口を抱えるこの中国植民地は、4州だけで帝国全体の3割弱のGDP貢献率を誇っている。まさに帝国の心臓部である。

良いことばかりではない。第一次ストレルカ戦争時代からロシアに尽くしつづけてくれていたトートレーベン元帥が、1891年に死去。寡黙であり、クタイソフ元帥やイグナチェフ中将と比べると民衆的な人気は決して高いとは言えない将軍ではあったが、軍の中では誰もが尊敬し認める存在であり、クタイソフも静かに黙祷を捧げた。

そして、1889年には元帥の嫡男でありルハンシク府主教であったレオニード・クタイソフが、いかがわしい少年売春宿の顧客の1人であったことが判明し、政治生命の危機に瀕することに。

当然元帥はこれを隠蔽。火消しに走るが、それもようやく落ち着いてきたかと思っていた1891年の12月。このレオニードが街中で突如、銃弾に倒れる事件が発生。

犯人は結局捕まらず、そしてレオニードの命もまた、助かることはなかった。

さすがのクタイソフ元帥も立ち直るには時間がかかり、数日間は自室からほとんど出てこないような日々を過ごしたという。

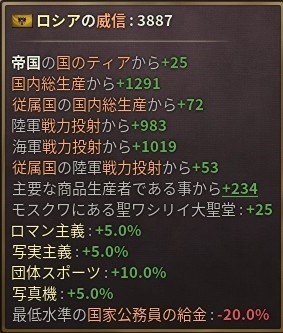

そんなクタイソフ元帥が築き上げてきた、1896年の帝国の姿を見てみよう。

まずはGDP。1884年からさらに成長しているのはもちろんだが、やはり工業発展による成長と比べるとかなりスローペース。オーストリア帝国との差はさらに開いてしまった。

威信ランキングでもその差は歴然。一応、国家公務員の給与を最低にしていることによるマイナスがついているからだが、それを外しても1,000ポイント近い差がついている。

その差はGDPで500、「主要な商品生産者」で400ポイントの差が大きい。

欧州の富を一手に集めたかのようなオーストリアの工業製品の数々は、ただでさえボーナス量の少ない農作物生産者No.1を稼ぐしかないロシアにとっては太刀打ちできない相手である。

ロシアを世界一の富豪国にして大地主経済の可能性を証明するためには・・・何とかしてこのオーストリアを叩くしかない。

なお、そんな大地主経済の最大の弱点とも言えるのが識字率の低さ。農奴制を廃止できない縛りのため教育法制度が整えられず、列強2位にも関わらず識字率は世界181位。

なお、オーストリアは毎週307.1ポイントの革新値を産出し、上限で抑え込まれても163.5ポイントの産出量を誇っている。

時間が経てば経つほど、技術力の差は圧倒的となり、勝ち目がなくなってくる。

やはり早く手を打たねば・・・。

生活水準も低調。それでも税率最低・消費税なしにした結果、少しずつ上がってきてもいる。生活水準は低い人口が多ければ多いほど、穀物の消費量が増えるので上げる必要は全くないのだが。

その生活水準にも関わってくる穀物の状況については、いよいよその余剰が大きなものになってきた。各地でひたすら穀物栽培をさせているため、輸出も消費も多くなってもそれ以上に供給がものすごいペースで増えていってしまう。

とはいえ、それで小麦畑がダメになったかというとそうでもなく、ワインや果物などの副産物が高値を維持していることもあり、「農業の奨励」布告と合わせ十分な利益を出せている。

そういった状況も踏まえて、政治力では長らく農家が1位に。大地主経済ではなく大農家経済である。商店主は各取引所の運営者ゆえどうしても力が強くなりがちである。

そんな状況なので、抑圧するまでもなく地主・農村民・正教会以外の勢力は軒並み息をしていない状況。現実には絶対に住みたくない国である。

文化・宗教は相変わらず中国人の存在感・・・(紫色も「ビン=閩」という、福建省あたりに住む中国人の一派)。一時期はウクライナ人がロシア人を押しのけて最大の政治勢力となっていたが、ウクライナ人のロシアへの同化が進みその数を減らしてしまっている。

最後に経済全体の推移を確認しておこう。およそ20年ごとの推移である。なお、スエズ購入費と精神病院の見直しイベントによって、13万2,000ポンド/週の支出が発生している。

参考までに、前回の教皇領のときはこんな感じ。なお、ロシアが税率最低なのに対し、こちらの教皇領のときは税率を「普通」にしたうえでの収支である。

税率最低にしてかつ土地ベース課税でありながら、それでも「普通」税率の人頭課税である教皇領の収支よりも多い人頭税/地税を稼いでいるのは凄い。さすが、未だ人口の半分が百姓の国である。

そして消費税と所得税によるビハインドを、関税だけでほぼ取り返している。やはり人口・・・人口はすべてを解決する・・・。

正直、ここまでで「大地主経済」のポテンシャルと魅力を十分堪能できている気がする。

だが、せっかくだからこのままオーストリアを引きずり降ろして何とか1位に君臨したいところ。

次回、いよいよ晩年に差し掛かるウラジスラフ・クタイソフ元帥は、そして皇帝ミハイル4世は、世界一位の座を掴み取ることができるのか。

そして20世紀――史実のロシア帝国が見ることができなかった未来を、近代化なしで彼らは見ることができるのだろうか。

第4回へ続く。