19世紀日本。

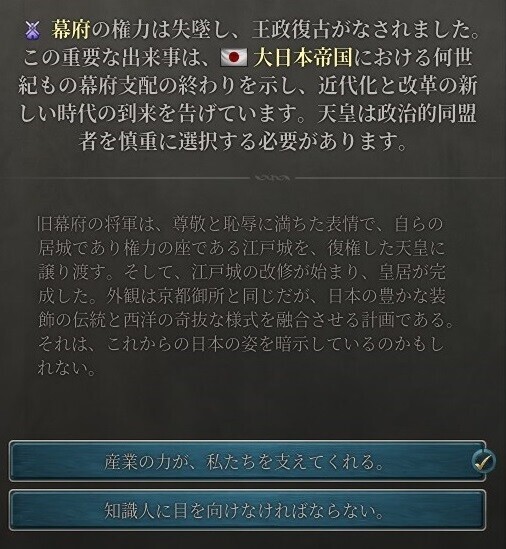

限界を迎えつつあった江戸幕府は、寺内護久や二宮尊徳、小栗忠順といった「改革者」たちによって、何とかその命脈を保とうともがいてはいたが、やがて1875年、平岡宗悦や津田真道を中心とした「公議派」たちの手により、ついにその息の根を止められてしまう。

新たに総裁となった平岡は改革を進め、その一環として行われた選挙制度改革により、国民は全面的に政治に関われるようになる。

そして1878年に行われた第一回衆議院選挙によって立憲政友会が過半数の議席を獲得。

この結果を受けて成立した浜崎内閣の下、日本は産業の急速な発展と経済の伸長を経験していくこととなる。

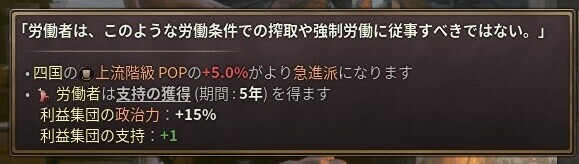

だが、これは多くのブルジョワジーの富裕化を進める一方、彼らに搾取されるプロレタリアートの増加を招き、貧富の差は拡大していくことに。

さらに廃刀令や四民平等といった政策の中で、かつての権威や特権を失うこととなった旧幕府・大名・武士勢力は不満を溜め込み、その受け皿となった西郷隆盛の指導の下、発言力を高めていくこととなった。

そして1885年。

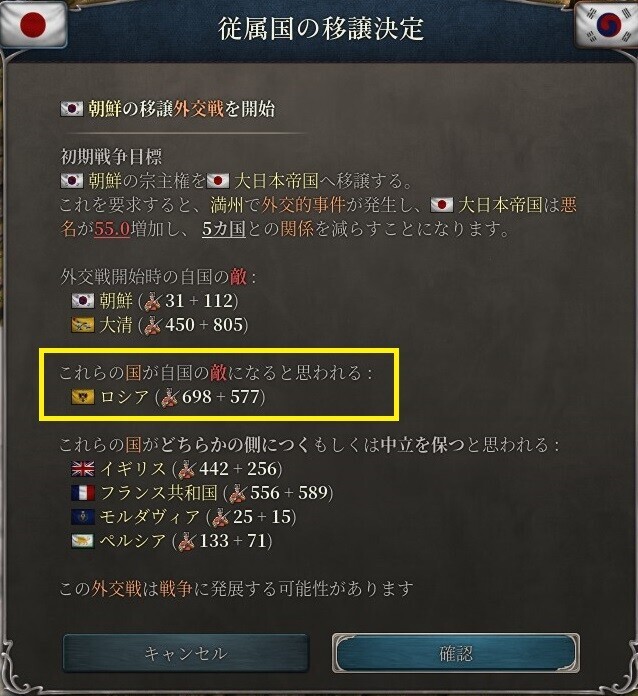

彼ら旧武士勢力の要求を一部受け入れる形で、浜崎内閣は朝鮮半島への出兵を決意する。

朝鮮の宗主国・清はもちろん、この地域へと影響力を広げたい列強・ロシア帝国も介入を決め、1885年(明治11年)4月に日本にとって初となる対列強戦争「日露清戦争」が勃発した。

開戦から1年の間は、技術的優位に立つ朝鮮・清の軍隊に対して連戦連勝。半島での支配地を広げていく。

一方、1年が経過したところでついに、ロシア帝国軍の最強海軍バルチック艦隊が日本に到達。いよいよ、本当の戦いが始まることとなった。

1886年(明治12年)6月17日。

大日本帝国海軍司令長官・東郷平八郎の指揮する連合艦隊が、対馬海峡でバルチック艦隊と接敵。

およそ5時間以上にわたる海の上での激戦「日本海海戦」を繰り広げ、東郷は見事これに勝利した。

これで趨勢は決し、1年後の1887年8月6日に講和条約が下関で締結される。

領土も賠償金も要求しない代わりに、大日本帝国が朝鮮の宗主権を持つことを両国に認めさせ、世界における存在感を示すに至った。

そして1896年。

大日本帝国はついに「列強」入りを果たす。

「坂の上の雲」を掴んだように見える日本。

しかし、足元ではこの成功の立役者となった軍部がその発言力を高め、さらに一度は敗北したロシアもまた、その南下政策の継続と日本への復讐を誓って暗躍を始めていた。

物語はまだまだ終わらない。時代はいよいよ20世紀に突入し、大日本帝国は新たな荒波の中に浮かぶこととなる。

その結末は? 1836年、史実の日本と異なるこの世界の日本は、果たしてどのような姿を見せていくのかーー。

結末に向けてさらに加速していく「もう1つの日本」の物語が、いよいよ終幕を迎える。

Ver.1.3.6(Thé à la menthe)

使用DLC

- Voice of the People

使用MOD

- Anbeeld's Revision of AI

- Cities: Skylines

- Compact State Overview

- Declare Interests Button on top

- Dense Market Details

- Dens Trade Routes Tab

- ECCHI

- Extra Topbar Info

- Historical Figures

- Improved Building Grid

- Japanese Language Advanced Mod

- Japonism

- More Navy Illustrations

- More Spreadsheets

- Romantic Music

- Universal Names

- Visual Leaders

- Severe Malaria Icon(Edit)

目次

第2回はこちらから

第二次日露戦争

1896年(明治22年)6月10日朝。

東京・霞が関の内閣府執務室で、山積みの書類に向っていた第2代内閣総理大臣・大倉喜八郎のもとに、耳を疑うような報せが飛び込んできた。

それは、同日午前3時、朝鮮首都・漢城にある日本公使館の守備隊や警察官、あるいは朝鮮の親衛隊・訓練隊・警務使などが、突如景福宮に突入し、朝鮮の実質的な支配者であった閔妃を暗殺したという内容であった。

閔妃は第26代国王・高宗の妃であり、前年に高宗の実父で政治の主導権を握っていた大院君が薨去したことを受け、その実権を掌握。

開化派と呼ばれ近代化政策を進めていた大院君に対し、保守派の筆頭であった閔妃とその一族は、日本の保護国という立場でありながらロシアに接近。これと密かに防衛協定を結ぶなど、大日本帝国に対する明らかな敵対的姿勢を見せるようになりつつあった。

今回の事件は、この事態に対し危機感を募らせた一部の在朝鮮軍人・外交官らによる独断専行というのが政府の考えであった。

報せを受け、大倉総理はすぐさま外務省政務局長の小村寿太郎を漢城に派遣。

事件の首謀者と見られる48名の軍人・外交官らは直ちにその任を解かれ、帰朝命令が下される。

法に則った対応を行おうと考えていた大倉総理だったが、そこに10年前の日露清戦争での成功以来、政権内での発言権を飛躍的に増大させつつあった軍部の横やりが入る。

その中心に立っていたのが、今や元老として国政に最も重大な影響力を及ぼす立場となった征韓論者・西郷隆盛。

国民的人気も高く、同じく日露清戦争の英雄として高い国民的支持を集める東郷平八郎への影響力も持つ彼の意向を、政府も無視するわけにはいかず、軍法会議にかけられた容疑者たちは全員、証拠不十分で免訴・釈放されることとなった。

一方、日本側のこの動きに対し、日露清戦争で敗北しながらも朝鮮半島への野心を少しも減じてはいなかったロシア帝国は、「国王廃位を目論む日本側の陰謀」と断言。

7月1日には、事態収束を口実にロシア軍は水兵や大砲を漢城に搬入、その翌日には国王・高宗とその世子・李坧とを宮女用のかごに乗せ、ロシア公使館へと逃亡させる事件を引き起こした(露館播遷)。

高宗は、首謀者の首をもって自らのもとに持参すること、及び現在の親日派政権の解体と、新内閣の組閣を命じる勅令をロシア公使館から発布。

これを受け、仁川や開城など各地で、王党派による暴動が発生。官衙官宅も襲撃され、親日派の首相と見られていた金淳斗も暴徒に捕えられ惨殺されるなど、事態はより深刻化していった。

もはや秩序維持のためには武力行使も厭わない、と西郷隆盛を中心とした軍部は強く主張し、これに押される形で大倉内閣は、高宗に対し五か条の要求を突きつける。

今回の混乱の責任を取る形で高宗に退位を求めること、朝鮮国から外交権を剥奪し、実質的な大日本帝国の傀儡国とすることなど、およそ国家としては受け入れがたい項目ばかりが並ぶ要求であった。

当然、高宗はこの要求を拒否。そしてロシアに助けを求め、ロシアもすぐさまこれに対応。

一方の大日本帝国はフランス共和国と同盟を結び、その参戦を承諾させた。

かくして1896年(明治22年)10月4日。のちに「第2次日露戦争」と呼ばれる、列強同士の戦いが幕を開けることとなる。

--------------------------------------------

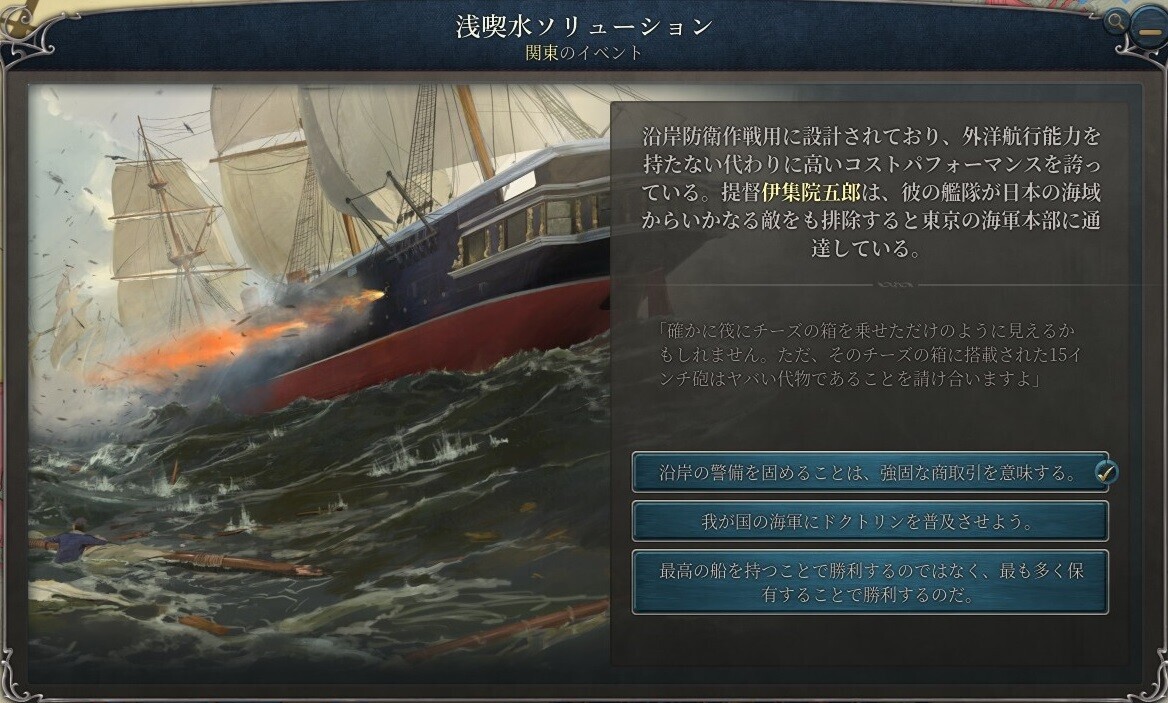

「東郷長官、これが我らが日本海軍の新兵器、『三笠』で御座います」

海軍軍令部第1局に所属する伊集院五郎は、巨大なドックに浮かぶ鋼鉄の塊を指し示した。

「10年前、ロシアのバルチック艦隊も使用していたモニター級装甲艦を、いよいよ我が軍も本格導入することに成功しました。そしてその性能はロシアの当該艦隊の比ではなく、ここに長官の技量が加わることで、もはや世界の海で帝国海軍に敵うものなど、存在しえないでしょう」

「さすがだな、伊集院殿」

帝国海軍第一艦隊司令長官にして帝国の英雄・東郷平八郎は、素直に感嘆の声を上げた。

「イギリス海軍大学校仕込みのその博識は噂通りというところか。

もはや、数や戦術だけで勝てるほど、世の中の戦場は甘くはない。そしてその科学技術の発展の速度は、年を重ねるごとに速く、捉えきれないほどとなっている。君たちの存在がこの帝国の発展の礎となるのは間違いないだろう」

「お褒めに預かり光栄であります」

恐縮し、顔を伏せる伊集院。しかし再び上げられたその表情には、決意と緊張が滲み出ていた。

「しかし、私もやはり軍人。研究室の中だけでなく、やはり戦場にて、我らが兵器が活躍し、敵に勝利する姿を目にすることこそが、最大の望みでは御座います。

東郷長官、此度の海戦、私も帯同させていただけないでしょうか」

東郷は戸惑いを見せながら応える。

「そう、面白いものでもないぞ。別段、目の前で敵の艦隊が沈む姿を見れるわけでもないしな。常に焦燥感にかられ、運を天に任せることも多い、心労極まる職場だ」

「それでも、『東洋のネルソン』の麾下で学べるのであれば、これ以上に価値のある大学も図書館もこの世には存在しえません。私もいつか、長官のように、自らの部隊を率いて皇国の海を守れるようになりたいのです」

伊集院の言葉に、暫し逡巡する様子を見せる東郷。しかしやがて、柔らかな笑みを浮かべながら応えた。

「良いだろう。私もいつまでも現役でいられるとは思っていない。託せるものは託そう。それが軍人としての誉れでもある。

但し、伊集院殿。これだけは忘れるな。我々軍人ができることは、祖国を守ることだけだ。それ以上のことを、我々軍人が考えてはいけない」

------------------------------------------

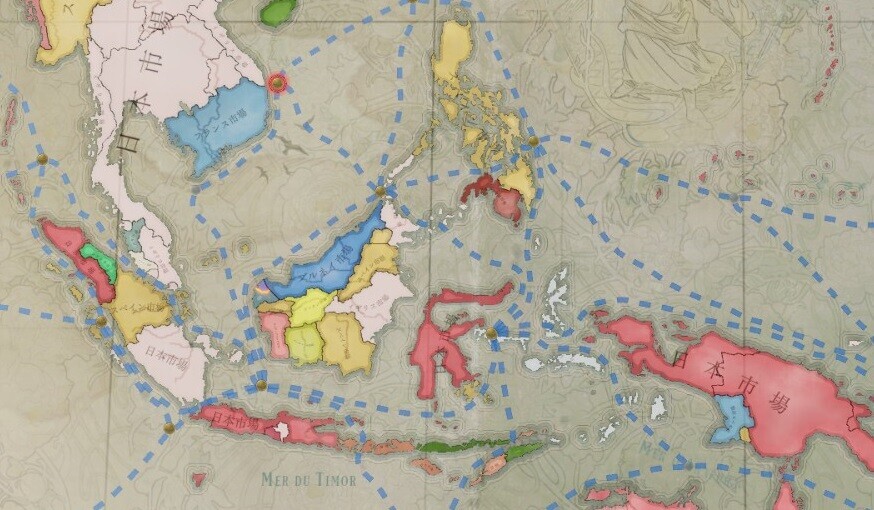

1897年(明治23年)8月5日。再び「東洋のネルソン」は、日本海でその威容を発揮する。今度は10年前と違い、日本もまた最新鋭の戦艦を揃え、ロシア海軍を完膚なきまでに叩き潰した。

バルチック艦隊も、日本の同盟国・フランスの海軍によってバルト海の出口でその進路を阻まれ、極東に到達することすらままならない。

その隙に朝鮮半島に上陸を果たした帝国陸軍は、ただちに半島全域を制圧。

さらに救援に赴こうとするロシア陸軍を撹乱すべく、樺太近くからロシア領外満州地域へと強襲上陸を敢行。

開戦から1年半が経過した頃には外満州全域も帝国の占領下に置かれ、ついに1898年(明治24年)3月13日、函館で結ばれた条約にて朝鮮の大日本帝国による傀儡化、ロシア領外満州の大日本帝国への割譲、そして総額3,288万ポンド(約6億円)にも及ぶロシアから大日本帝国への賠償金の支払いが決定した。

10年前の日露清戦争の際には得られなかった、領土も賠償金もすべて手に入れるこの文句のつけようのない大勝利によって、これを主導した軍部の権威は計り知れないほどに増大。

この条約締結の際にはすでに終盤戦を迎えていた1898年選挙において、軍部・華族・元老らの支持を集めた立憲帝政党が勝利。

その党首であり、2度の対ロシア戦争において共に陸の英雄として人気を博していた将軍・山縣有朋が、第3代内閣総理大臣として就任することとなった。

ついに政権を手中に収めることとなった軍部。

しかし、彼らの拡張への意思は、なおも止まることを知らない。

20世紀に入ったところで、彼らは次なる標的——中国本土へと、向かっていくこととなる。

北清事変

第二次日露戦争の勝利によって得た莫大な賠償金を使って、日本政府は北九州の地に官営の八幡製鉄所を建設。急速に伸びる国内・世界の鋼鉄需要に耐えうる世界最大の生産性を記録していた。

しかしこの製鉄所や市街地のガス灯、各種鉱山のポンプ、工場の発動機など、国内における石炭への需要が急速に増大。

八幡製鉄所に隣接する筑豊炭田もフル稼働するものの、需要増加のスピードにはなかなか追いつけず、このままでは資源の問題が国家の成長のボトルネックとなりかねなかった。

そこで政府が目を付けたのが、第二次日露戦争で賠償金と共に手に入れた外満州の地。

この地に豊富に眠る石炭資源の開発を行うべく、立憲帝政党政府は立憲政友会総裁を辞任したばかりの大倉喜八郎に協力を要請。

すでに国内の鉱山開発や鉄道経営で成功を収めていた彼を総裁とした「満州鉱業株式会社」を半官営で設立。

大倉は政府の支援を背景に自らの資本でも「満州鉄道株式会社」を設立し、満州地域での大規模な開発に着手するようになる。

さらに大倉は、同じく石炭資源が豊富に眠る隣の南満州地域にも興味を示し始めた。

大倉は政府に対し、「満州は日本の生命線である」とのメッセージを発布。これを受けて山縣内閣も満州、およびそれを領有する大国「清」への強い興味を示し始めることとなる。

そして1902年(明治28年)3月。そんな日本政府の思惑に「都合の良い」出来事が勃発することとなる。

---------------------------------

19世紀後半の清国の政治は一人の「女帝」によって長らく支配され続けてきた。

彼女の名は葉赫那拉(イェヘナラ)慈禧(ツーシー)。第9代咸豊帝の側妃として西宮に住んでいたことから通称「西太后」と呼ばれた女性である。

1861年に咸豊帝が亡くなった後、咸豊帝の弟である奕訢(イヒン)と手を組みクーデターを起こし、宮中の政治的実権を掌握した西太后。

自らの子を同治帝として次の皇帝に即位させ、その死後は同治帝の異母弟がいるにも関わらず慣例を破り従弟の(そして自らの妹の子である)載湉(さいてん)を光緒帝として即位させるなど、その権力の維持に力を尽くし続けていた。

しかしそんな彼女も、浪費癖や近代化への抵抗・横暴極まる専横によって次第に支持を失っていき、ついには15年前の日露清戦争の大敗において、その責任を被せられる形で失脚。

以後はかつて彼女の盟友でもあった奕訢(イヒン)が実権を握り、急速な近代化と制度の改革を目指す「変法運動」を推し進めていくこととなる。

しかし、当然西太后は面白くない。彼女は自らの権力奪還のため、北方のロシア帝国へと接近していくこととなる。

そしてロシアもまた、日露清戦争の敗北以来影響力を喪失してしまった朝鮮半島の代償として、清の遼東半島の獲得は悲願であった。

ここに、西太后とロシアの密約が成立する。

すなわち、西太后によるクーデターに協力する代わりに、満州地域から遼東半島への鉄道権益と旅順の租借権をロシアへと譲渡すること。

ロシアも今度は「失敗」することが許されない中、慎重にその機会を窺い続けていた。

そして1901年12月末。

ベトナム(大南)を巡り、共に日本の同盟国であった英仏が激しい植民地紛争を勃発させる。

このタイミングであれば、日本に協力する列強は存在しない――そう確信したロシア=西太后はついに行動を開始する。

1902年3月。ロシア兵の力を借りて西太后は紫禁城を襲撃。不意を突かれた変法運動の担い手たち(変法派)は次々と捕らえられ、処刑されていく(庚子の政変)。

奕訢(イヒン)はかろうじて難を逃れ、数名の側近たちと共に清を脱出し、朝鮮半島を経由して日本に亡命。

山縣内閣は彼らを受け入れ、そして「西太后によって幽閉された光緒帝を救い出し、正当なる政権を復位させる」ことを大義名分とした清国への介入を進めることを決議したのである。

とはいえ、ロシアの思惑通り、英仏はすでに自らの戦争で手一杯であり、その協力を仰ぐことはできない。

そこで山縣は外務大臣となった小村寿太郎に新たな同盟締結を命じ、欧州へと派遣する。

その行先はプロイセン王国。大日本帝国同様、強力な君主の下行われる政治体制を確立しているこの国との同盟は、立憲帝政党としても盟友として相応しい存在であることは間違いがなかった。

-----------------------------

1902年8月。蒸し暑い日本と違って乾燥したどこか心地よい夏の気候を味わいながら、大日本帝国の外相・小村寿太郎は、プロイセン王国首都ベルリンにある外務省本部の会議室で、プロイセン王国陸軍大臣兼外務大臣を務めるパウル・フォン・ヒンデンブルク中将と面会していた。

「閣下、この度はお忙しいところ、お会いできて光栄です。私は大日本帝国の外務大臣兼外交特命全権大使の小村寿太郎と申します」

ヒンデンブルク中将は自分よりも一回り小柄な小村の姿を見下ろし、やや侮蔑的な感情を抱く。この男もまた軍人と聞いていたが、こんな身なりで本当にやっていけるのか?

一方で、同じく小国と侮っていた日本が、この50年で見違えるほどに成長し、15年前にはロシアを打ち破るほどの強さを見せつけたこともまた、事実であった。プロイセン王国も日本製の高品質な武器・大砲を大量に輸入する立場となっており、彼らの勇敢さや技術力については国王陛下も称賛の意を表してもいた。

「小村閣下、ようこそプロイセン王国へ。こちらこそお会いできて光栄です。私たちはあなた方がどういう意図をもってここに来られたのか、十分に理解しております」

ヒンデンブルク中将は前のめりになり、小村を威圧するかのようにゆっくりと、厳かに言葉を紡いでいった。

しかし小村はそれに一切怯むような様子を見せず、まっすぐとヒンデンブルクを見つめながら言葉を返す。

「ええ、おそらくその予想通りかと存じます。閣下、我々は今、共通の敵を前にしております。敵の名はロシア帝国。今や、極東への領土的野心を隠さず、幾度となくアジアの平和への干渉を続けてきた国家であります。その度に私たち大日本帝国は、アジアの秩序の盟主としてその野心を挫き、阻もうとしてきましたが、それも我々一国の力だけでは決して敵いません」

「そこで、我々プロイセンに助けを求めきたというわけですな」

「もちろん、貴国にとってもこれは利益があることだと確信しております。ロシアの極東での勢力拡大は、ひいては世界のパワーバランスへと重大な影響を与えます。彼らはその野心をさらに拡張させ、こんどはそれを欧州に向けることになるでしょう。そうすれば――」

「その先陣に直面するのが、我々プロイセンということですな」

ヒンデンブルクの言葉に、小村は無言で首肯する。

「確かに、奴らの勢力拡張は度し難い。奴らが太平洋に繋がる海域に基盤を築けば、我々の南洋諸島権益を脅かしかねないのも確かだろう。近年、彼らがオーストリアとの関係を構築しつつあることも気になる。ここで一度叩いておかなければならないというのは我々陸軍としても共通の考えではある」

「で、あれば——」

小村はヒンデンブルクの言葉に逸り、次の言葉を紡ごうとしたが、ヒンデンブルクはそれを遮る。

「しかし、それは我らがプロイセンの民の血を流すことにも繋がる。我々とロシアは隣国だ。隣国ゆえに、その戦火は間違いなく戦争に関わらない国民への直接の被害にも繋がる。貴国は海に囲まれた国ゆえ理解が難しいかもしれないが、地続きの国同士の戦争というのは過去、常に悲惨な結末を生んできた」

小村は押し黙る。軍人の血であれば、国家の大義への糧という意味で許容できても、そこに巻き込まれる民の命というのは――270年の泰平の世を生き抜き、内乱もなく維新を達成した日本には、久しく経験していなかった感覚でもあった。

「とは言え、貴国の言っていることも最もであるがゆえ、我々としても参戦自体は辞さない。しかし、約束してほしい。今回の盟約は我々が貴国に一方的に協力するものではなく、いつか我々が貴国の援けを求むる時がきたときは、血を流すことを厭わず協力してくれることを」

ヒンデンブルクの言葉を、小村は噛みしめる。

もちろん、同盟締結を行う以上、その覚悟と権限を持って小村はここに来ている。今や大日本帝国は欧州と肩を並べる列強の一角。世界の秩序と国家間の信頼を遵守する、列強としての責務を果たす必要がある。

「もちろん、お約束します。我らが同盟は決して一時的な利害によるものではなく、その命運を共にする重大なる同盟であることを。もし将来貴国が我が国を頼って頂けるときが来たならば、我々はそこに全力で力を貸すことを御約束しましょう」

「そんなときが来ないことこそが、最も望むところではあるがな」

ふ、と初めてその表情を綻ばせるヒンデンブルク。確かに、矮小ながらもその胆力はプロイセン男児に劣らない。ヒンデンブルクは今確かに、目の前の小さき龍の存在を認めたのであった。

「それでは、国王陛下には私からしっかりと話をしてみせよう。きっと、陛下も理解してくれるはずだ。暫し、時間を戴きたい」

「ありがとうございます。良い御返事をお待ちしております」

-----------------------------------

かくして、1902年(明治28年)9月2日。日本とプロイセンとの間に同盟が締結され、ここに日本にとって初となる本格的な欧州列強との同盟関係が構築されることとなった。

この日普同盟に基づき、1902年12月22日。大日本帝国とプロイセン王国はそれぞれ清およびロシア帝国に宣戦布告。「ユーラシア戦争」が勃発することとなる。

-------------------------------

「お前たちは何をしているのだ! なぜ倭軍に勝てない! 数では遥かに上回り、その装備も最新のものを与えられているというのに・・・新軍というのは口だけなのか!」

紫禁城内で玉座を欲しいままにしている西太后が、次から次へと届けられる敗戦の報せを前にして、苛立たし気に側近に吠え立てていた。

開戦から数か月が経過して、すでに日本軍は南満州のほぼ全域と遼東半島の喉元にまで侵食しつつあり、その勢いのまま北京をも脅かすのももはや時間の問題であった。

「畏れ多くも、我が陛下。我が軍の最新鋭の装備・戦術を兼ね揃えた新軍は元々奕訢ら新法派によって設立されたもの。その奕訢の復権を旗印に掲げる日本軍を前にして、前線の兵たちの間には著しく士気の下がった部隊もあると聞いております——」

「黙れ! そんな軟弱な兵など、もはや不要だ。所詮は新法運動など、誤った考え方であったというだけだ。技術だけあっても意味はなく、もはや恃むところはただ人心のみ。農民兵でも何でも連れて、北京を防衛させよ!」

大臣たちはただ頭を低く下げたまま何も答えない。否、答えられない。答える言葉を持っていたとしても、それが「間違って」いれば、その首はいつだって刎ねられてしまうだろう。

「ロシアは、ロシア軍はどうしている。なぜ助けに来ない!」

「はっ・・・繰り返し援軍を依頼しているのですが、回答は一向に来ず・・・察するに、西方、国境を接しているプロイセン軍への対応に、ほぼ全軍を費やしているものと思われます」

「巫山戯るな!」西太后は激昂した。「何のために・・・何のために満州鉄道の利権も旅順の港湾の権利も譲渡したというのだ、あの裏切り者め! 結局は洋鬼子も東洋鬼も皆、夷狄蛮族に過ぎないということ・・・」

側近は西太后を宥めようとしたが、再び「黙れ!」と一喝される。「私はもうロシアなど信用しない! 私は私の力だけで日本を倒す! お前たちはすぐに新軍に命令して前線に向かわせなさい! 敗北しながら生きて帰ってこようとするな! 私の大清に牙を剥く不遜な敵共を一掃せよ!」

側近たちは慌てて首肯し、そそくさとその場を立ち去っていった。

後に残されたのは西太后ただ一人。彼女は座っていた椅子に深く背中を預け、大きくため息をついた。

「ここは私の帝国・・・多くの障害を取り除き、やっと手に入れた帝国・・・それなのに」

彼女の独白に応えようとする者は、もはや誰一人存在しなかった。

---------------------------------

1904年(明治30年)2月2日。ロシアはついに3度目の敗戦を受け入れ、日本の主張する変法派の復権を認める。

梯子を外された格好となった西太后は迫り来る日本兵の手から逃れるべく夜半に宮廷を脱出したが、その途上で部下に裏切られ、惨殺。その首は紫禁城の光緒帝と奕訢のもとに届けられ、光緒帝は手を叩いて喜んだという。

だが、日本もただでこれを援助したわけではない。その見返りとして、彼らは南満洲と遼東半島の租借権を獲得。結局は、ロシアに獲られるか日本に獲られるかの違いでしかなったとも言える。

3度にわたるロシアとの戦いをすべて勝利で終え、大日本帝国は東アジアにおける強固な基盤を獲得するに至った。

その成功は国内における与党・立憲帝政党への支持の安定にも寄与し、立憲政友会との連立政権は揺るぎない頑強さを保つこととなった。

資源の確保により帝国の経済成長は順調な伸びを見せ、ここでもまた西欧列強と肩を並べる存在に。

1905年(明治31年)には朝鮮の併合を宣言し、その政治・経済体制はさらに盤石なものとなっていた。

だが、戦時こそ力を持ちやすい軍部ではあるが、平時では必ずしもそうとは限らない。

むしろ安定と平和は、次第に彼らに対する支持を失わせ、逆にその横暴と専横への一般庶民の批判を先鋭化させることにつながりかねない。

それは、国家が成熟するに従い必要とされる過程であり――そしてそれはまた、新たな混乱をこの国に招くこととなる。

20世紀を迎えた大日本帝国。

その命運を決める、最後の戦いが間もなく始まる――。

社会民主党の台頭

1910年(明治36年)9月8日。

御一新の後、誇りを奪われかけていた旧武士・幕府・大名勢力を結集し、その後の帝国主義的拡張を支援し続けていた大元老・西郷隆盛が、82年という長い生涯を終え、ついに天寿を全うした。

西郷を尊敬する帝国の英雄・東郷平八郎や、同じく陸軍の英雄として西郷の影響を受けながら政治の中心に立ち続けていた山縣有朋といった錚々たる顔ぶれが列席した国葬儀が行われ、数多くの国民が列をなして涙を流した。

与党・立憲帝政党はこの機会をさらなる党勢拡大への契機と位置づけようと考えていた。それは確かに一時的には成功したものの、やはりその勢いを牽引してきたかつての英雄の「喪失」は、少しずつ彼らの勢いに負の影響をも及ぼすこととなる。

すでに、その兆候は見え始めていた。

同年3月。四国・高松の武器工場で、大規模なボイラー爆発事故が発生。

これだけでなく、兼ねてから多数の工場・鉱山での重大事故が頻発しているにもかかわらず、財政界からの支持を得ている政府は一向にその根本的な解決に動こうとしないことに痺れを切らし、衆議院議員・田中正造を始めとした労働者・農民勢力は次第に全国的なキャンペーンを展開。資本家たちに搾取される庶民の抵抗の勢いが強まりを見せていく。

彼らは新たに「社会民主党」という政党を結成し、現政権への対立姿勢を明確化。

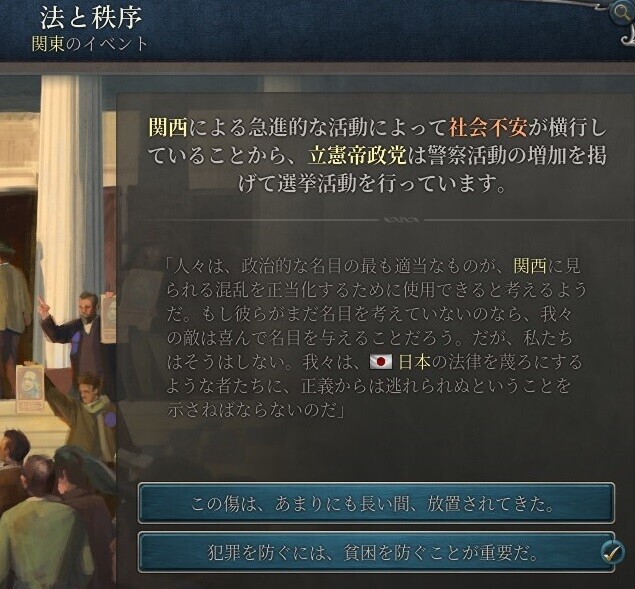

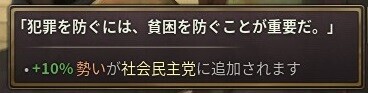

政府も何とかこれに対抗しようと、彼らの不法活動を訴え、秩序維持を最も重要な題目に掲げて主張を展開。しかし、そのために警察の強化を企図しようとする彼らの論理は民衆にとっては逆にマイナスに働き、社会民主党はより勢いづくこととなった。

焦りを見せた政府は、悪手を打つこととなる。当時の首相は引退した山縣有朋に代わり、その意志を明確に受け継ぐ桂太郎が就任していたが、彼は社会民主党を中心とした社会主義勢力が「天皇の排斥」を含む過激思想を訴えていると主張。

田中を含む社会民主党の一部がそのような主張を唱えていたことは事実ではあり、その中で同年12月18日。長野県の社会主義者の機械工が、明治天皇の暗殺を計画し爆発物を製造していたという事件が発生。

これを受けて田中を含む党の主要人物たちを証拠不十分なまま逮捕し、まともな判決も行われることなく死刑判決・執行が下されるという「大逆事件」が発生することとなった。

![]()

政府としては、9月の西郷の国葬によって高まった党の威信が維持されているうちに・・・という思いはあったのだろうが、逆にこの横暴が、西郷亡き後の政府の劣化として受け止められるようになってしまう。

各種ジャーナリズムも容赦なく政府の批判を言い立て、世論は一気に反政権・親野党のムードを創り上げていくこととなる。

その勢いに乗って、社会民主党は新たに穏健派の小村斉昭を党首に据える。

弱体化していく政府与党・立憲帝政党と、拡大化する社会民主党。

その構図をさらに決定的なものとする事件がもう1つ、隣国・清で巻き起こる。

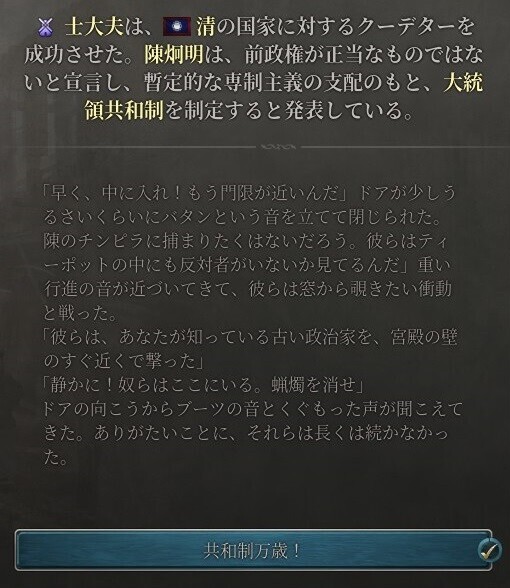

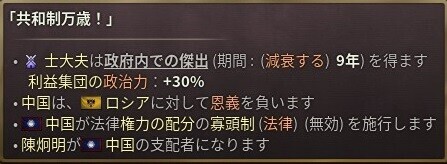

癸丑革命

かつて、日本政府が西太后を追い落として政権に復帰させた奕訢(イヒン)も、すでに3年前に薨去しており、光緒帝の周りには若い世代による秀才たちが集まり、新たな政治グループを形成していた。

その中心にいたのが、まだ30代の陳炯明(ちんけいめい)という男。広東省出身で数年前には広東法政学堂を首席卒業している秀才である彼は、その才を光緒帝に認められ、その最も信頼する側近として、常に傍らに置かれるようになっていた。

だが、彼はその志す所を、皇帝と等しくはしていなかった。彼は現在の清帝国による統治の限界を感じており、新たに皇帝を置かない共和政体への変革を必須のものと考えていた。

さらに、そんな陳を唆したのが、山東省を中心に帝国内最大の軍事勢力を配下に置く袁世凱将軍。たかが一軍人の器では収まり切れない彼の野心は、遠大な理想を抱きつつもそれを行動に起こすほどの「力」を有していなかった陳に最後の一押しを加えた。

そして1913年(明治39年)8月28日。

ついに、陳の理想と袁の野心とが融合し、それは2000年続いたこの国の皇帝制度を崩壊せしめる歴史的な大クーデター「癸丑革命」へと結実した。

ここに、清帝国は滅亡し、光緒帝は処刑され、極東の巨大な共和制国家「中国(中華民国)」が成立した。

-----------------------

「実に困ったことになりましたな、閣下」

東京・市ヶ谷の陸軍省本部。窓からは風が入ってきているものの、残暑の折の蒸し暑さは少しも和らいでおらず、不快さが際立っていた。

とはいえ、その不快さは決して気温だけの問題ではないだろう。応接室のソファに座る陸軍参謀総長・児玉源太郎は、旅順の地から次々と送られ続けている電報の束を見せながら、対面に座る桂太郎総理に苦虫をかみつぶしたような表情で語り掛ける。

「全くだな、児玉元帥。中華民国政府は、南満州と遼東半島の『返還』をも要求しているのだろう?」

「ええ、その通りです。中華民国政府の袁世凱将軍はかなりの強硬派で、開戦も厭わないと告げているようです」

「所詮は後進国。しかも革命の直後で、国内も不安定極まりない。むしろその不安定さを押し留めるための、口先だけのポーズに過ぎないだろう。ロシアを恃みにしているかもしれないが、我が国とプロイセンとの同盟は継続中だ。ロシアも4度目の敗戦は味わいたくないだろう。開戦の可能性は低いはずだ」

「仰る通りです、閣下。しかし、事が起きては遅い。我々は、万が一に備えて準備をするべきです」

桂の弱腰な言葉に、児玉は前のめりで迫り、語気を強めに語り掛ける。

「山縣元帥が、乃木大将が、そして全国数十万の英霊たちがその身命を賭して護り続けてきた満州の地を、奴らに奪い取られるわけにはいきません。ましてや、ここで臆病な姿を見せれば、きっと国民の支持も、決定的に離れることになりましょう――」

児玉の最後の言葉に、桂も苦い顔をした。確かに、この政権は、戦争によってその地位を確保し続けてきた。そのサイクルが止まれば——今まさにそうであるように、その基盤は瓦解していってしまう。

「閣下、そのためにも、満州方面軍の二個師団増設を閣議にかけ、これを成立させるべきです。のみならず、現行の徴兵令をベースとした軍事制度を改革し、常備軍の絶対的増強を図るべきです」

「ウム――だが、10年前の戦争に端を発した財政赤字は今なお緩和に至っておらず、これ以上、財政を圧迫するような改革を行うことは、下手をすれば財政の破綻に繋がりかねない」

「で、あれば、臨時増税を図ってでも解決するべきです。今は国家存亡の危機であることをご理解下さい、閣下。東郷閣下の承認も戴いております。後は閣下の御決断のみとなります」

あの東郷平八郎も、か。桂はもはや、選択の余地など自分にはない事を理解するほかなかった。

----------------------------------

癸丑革命の勃発を受け、政府・与党は朝鮮半島への軍備増強と常備軍拡大の改正法案を国家に提出。同時に中国・ロシアの侵略の危機を訴え、今再び軍部を中心とした総力戦体制を築くべきであると力強く主張を行った。

だが、最大野党・社会民主党はこれを痛烈に批判。財政問題をやり玉にあげ、かつその解決のために彼らが特別税の制定をセットで施行しようとしていることを非難した。

この反政府運動はこれまでにない盛り上がりを見せ、全国的な暴力革命にまで発展しかねない状態にすらなっていた。

中華民国政府を利する結果にしかならない国内の分断など、許容できるはずもない――桂太郎は法律制定を断念。当然、軍部からは突き上げを受け、党の支持基盤からは三行半を突きつけられることになり、桂内閣は退陣。

元海軍大臣の山本権兵衛内閣が新たに発足するが、直後に発覚した大汚職事件「シーメンス事件」なども影響し、近づきつつある1914年選挙に向けて党は圧倒的劣勢に陥りつつあった。

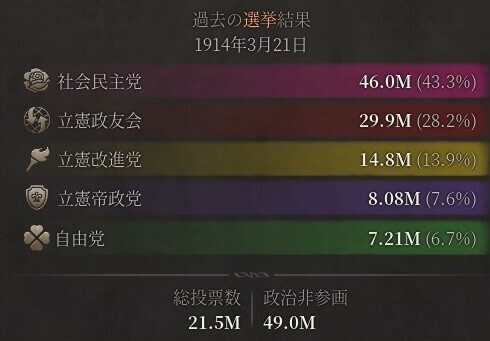

そして1914年(明治40年)3月21日。

支持を失った立憲帝政党はその議席を大きく落とした一方、社会民主党が大躍進。一気に第一党にまで登り詰め、見事政権交代を果たすこととなった(明治40年の政変)。

成立した社会民主党政権は次々と改革を断行。

まずは財政再建のために全国の鉄道の国有化を断行。

さらに資本家や地主層に有利なままだった税制を改革し、総税収を上げることで財政再建にもつなげる「比例課税」法も成立させた。

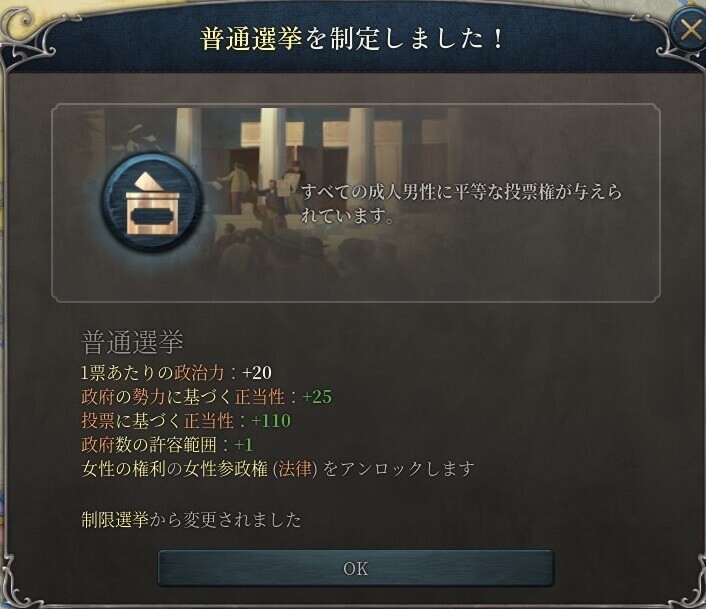

さらに国民の政治参加をより拡大し、ひいては自分たち社会民主党を支持する有権者を増やすための施策として、財産制限を撤廃し、25歳以上のすべての男子に選挙権を認める「普通選挙」法を制定させる。

そして、すべての子どもたちに教育の機会を与え、国家百年の計を形作る基盤づくりを目指す「義務初等教育」法も成立。

当然、実業界の反発は避けがたいものではあったが、これに対し小村斉昭は国民からの支持を背景に強硬的姿勢を崩さず、改革を断行していった。

彼の脳裏には、かつて開成学校時代に講演を見た元幕府老中・小栗忠順の言葉が浮かんでいた。彼は旧権力の首班という立場でありながら、その権力の崩壊を決して後悔することなく、国家の理想の結実であったと評価していた言葉が印象的であった。

政治家たるもの、忠誠を誓うべきは国民である――彼がかつて英国の首相に言われたというその言葉は、若き小村の心の中にしっかりと入り込み、そして今、まさに結実しようとしていたのである。

しかし、平和は長くは続かない。

首相官邸へと向かう馬車の中で、彼はその急報を知らされることとなった。

世界大戦

1917年(明治43年)8月。

イギリスの軍事力を背景に、オスマン帝国がオーストリア帝国が支配するシナイ半島の返還を要求して宣戦布告。

シナイ半島にはオーストリア帝国がスエズ運河を通しており、イギリスとしてはオスマン帝国に協力することで、この運河の自由通行権を手に入れることが目的であった。

劣勢を悟ったオーストリア帝国は大日本帝国に支援を要請するも、国内の改革と財政再建を最優先とし、対外政策においてコストを支払うことをよしとしない小村内閣はこれを拒絶した。

アメリカ合衆国、スペイン共和国がオーストリアの支援を申し出るも、1年後の1918年9月にオーストリア国内でブルジョワジーを中心とした反乱・共和主義革命が勃発。

当然、イギリスの手引きがあったであろうこの革命の結果、400年間続いたハプスブルク家による支配は終わりを告げ、成立した共和国政府は降伏を宣言。

シナイ半島およびスエズ運河はオスマン帝国のものとなった。

しかし、欧州の混乱はまだ終わらない。

このオーストリアの弱体化を見て、行動を開始したのが両シチリア王国。

すでにサルデーニャ=ピエモンテ王国を併合していた両シチリア王国は、残るイタリア領を保有するオーストリアおよび教皇領に対し、その「返還」を一斉に要求。

その後ろ盾には、同じく弱体化したオーストリアに対し優勢にことを進め、来るべきドイツ統一に向けた足掛かりにしようと考えるプロイセン王国の存在があった。

イギリスも自らが成立させたオーストリア共和国への支援をすぐさま表明。

先の「オスマン・オーストリア戦争」に続き、欧州は再び戦火に包まれようとしていた。

1919年(明治45年)6月6日。

緊迫する欧州情勢を踏まえ、1902年の北清事変以来となる御前会議が東京・明治宮殿において開かれていた。

列席するのは総理大臣・小村斉昭。陸軍大臣兼外務大臣の金子堅太郎。大蔵大臣の高橋是清。陸軍参謀総長兼南海方面軍総司令官の児玉源太郎元帥。海軍軍令部総長兼第一艦隊司令長官の伊集院五郎海軍元帥等々。

その他元老、国務大臣、枢密院議長などが並び、そしてもちろん、席上には天皇陛下もご臨席なされた。

この国の最高意思決定者が揃い踏みとなったこの場にて、大日本帝国の命運を決める重大な取り決めがなされようとしていた。

「陛下」と、まずは大蔵大臣の高橋是清が発言を開始した。元日銀総裁、今は立憲政友会所属の穏健派で、その才を認められ小村内閣入りを果たしていた男だ。

「経済的な側面から言えば、この参戦による被害は甚大です。かつての財政赤字問題は幾分回復したとは言え、やはり長期の戦争に耐えうるだけの経済基盤はまだ、存立しておりません。とくにあの大英帝国と刃を交えるとなれば、戦争の長期化は避けられないでしょう。その場合は特例税の発行など緊急手段に訴える必要がありますが、徴兵令と合わせ社会不安の種となります。もちろん、英国との交易が停止することによる損失も計り知れません。現状、我が国の高級衣類生産の資源として重要なゴムの調達は、専ら英国からの輸入で賄っているのが現状です」

「陛下、私からも主に外交的な観点から申し上げます」と高橋蔵相に続いたのが、陸軍大臣兼外務大臣を務める金子堅太郎。元外相小村寿太郎の腹心でもあった男で、彼も立憲帝政党所属ではあったものの、現在は小村総理との信頼関係で結ばれ、その政策の中心に立っている男である。

「プロイセンとの同盟維持はもちろん、国家の責務として必要なことであるのは確かです。しかし一方、英国もまた、プロイセンほど強固なものではないとは言え、日清露戦争依頼緩やかな友好国として関係を築いてきました。その英国を敵に回すことは、今後の外交関係においても重大な影響を及ぼすことでしょう。それは前回のオスマン・オーストリア戦争においても同様の決断を下されたと理解しております。また、我々の目が南方に向いている間、中華民国やロシアがどのような動きをしてくるかも分かりません。不確定要素の強い中、世界最大の国家を敵に回すことは、賢明な選択とは言えません。どうか、勇気ある御決断を願い申し上げます」

「陸軍大臣とは思えぬ軟弱な意見ですな」と語気強く口を差し挟んだのが、陸軍参謀総長の児玉源太郎元帥。桂内閣では陸軍大臣を務めていた彼は軍部強硬派の一角であり、社会民主党政権の軍縮政策に反対し続けていたものの、陸軍への影響の大きさと実力から、参謀総長としての地位は残り続けていた。そして彼は、対英戦争において重要な意味を持つ南方方面軍総司令官の地位にも就いていた。

「英国が欧州に力を注いでいる今こそ、最大の好機なのだ。今のうちに東南アジアの英国拠点を叩き潰し、アジアから欧州の影響を削ぐことこそが、アジア唯一の列強としての大日本帝国の責務である。我々陸軍は、勇敢に敵軍を打ち倒し、皇国に誉れをもたらす覚悟ができている。海軍はいかに?」

児玉元帥に話を振られ、それまで沈黙を保っていた海軍軍令部総長兼帝国第一艦隊司令長官を務める伊集院五郎海軍元帥は、重い口を開いた。

「海軍として言えることはただ一つ。もし、大英帝国海軍と立ち向かうことになったとしても、我々帝国海軍は日本の海を守るため、全力を賭し必ず勝利をもたらすことを約束しましょう」

言葉は少ないながらも自信に満ち溢れたその言葉は、本人にその意図があったかどうかはわからないが、小村総理に大きな安心感を与えてくれた。

すべての主要閣僚の意見を受け、小村はゆっくりと語り出した。

「陛下、各位の意見を受けた上で、内閣総理大臣として申し上げます。私としては此度の大戦、プロイセンの側につき参戦を決断すべきと存じます」

小村の言葉に、金子はやや驚いた様子を見せ、高橋と伊集院は無感情に沈黙、そして児玉は不敵な笑みを浮かべる。

「高橋蔵相、金子陸相の意見は尤もで御座います。それを差し置いても、やはり我々は、プロイセン王国と結んだ約定を守り切る責務を果たすべきと存じます。それは我が兄、小村寿太郎がかの国のヒンデンブルク元帥と結んだ約定であり、国家の誇りと威信にかけて、何よりアジア唯一の列強として、これを反古にするわけにはいきません。この戦いを勝ち抜き、我々は真に列強としての威厳を勝ち取るべきであります」

小村の言葉に、一同は沈黙したまま席上の天皇陛下に視線を向ける。

穏健派と目され、対外軍事介入には常に消極的であった小村のこの決断は驚くべきものではあったが、同時に趨勢を決する上で大きな意味を持つことになったことは、その場にいる誰もが理解をしていた。

すべての言葉を受けて、席上の天皇陛下は厳かに決断を下すこととなる。

「良いだろう、総理の言葉通り、我らが大日本帝国は、大英帝国に対し宣戦を布告する」

陛下の言葉に、一同神妙な面持ちで頷いた。

かくして1919年6月6日。

大日本帝国は列強1位、世界の七つの海の支配者たる大英帝国へ、宣戦布告することが決まった。

-----

「それでは作戦を説明いたします。説明させていただくのは私、総参謀長を務めさせていただいております白川と申します。

まず、本作戦は四段階に分かれております。第一段階としてのニューギニア作戦、第二段階としてのマレー作戦、第三段階としてのシンガポール作戦、そして第四段階としてのビルマ作戦となります。

まず第一段階としてのニューギニア作戦ですが、これは帝国陸軍のニューギニア植民地に駐留する児玉元帥及び伊知地中将の部隊により、ニューギニア東部のイギリス植民地駐留部隊を開戦即占領する段階となります。合わせて伊集院提督率いる第一艦隊、東條提督率いる第二艦隊によりニューギニア近海の英国補給船を拿捕し、敵軍を孤立させます」

「英軍の本格的動員が開始される前に、電撃的にニューギニアから奴等を海に叩き落とすというわけだな」

児玉元帥が自信たっぷりに頷く。同じく重要な役目を与えられた伊集院海軍元帥も、静かに作戦を聞いている。

「このニューギニア作戦展開中に、あらかじめ同盟を結んでいたタイ王国と連携し、マレー半島北部より川上元帥および徳川中将の陸戦部隊が半島の英国軍および英印軍に攻撃を仕掛けます。タイ王国との連携は、我々がアジアの盟主としてこの地域の安定化と脱植民地化を目指すにあたり、重要な一手となるでしょう」

「隣国ベトナムがすでにその国土の大半を奪われ、ビルマも英国の影響下に入ってしまっている今、タイ王国もまた、危機感を募らせていました。我々との同盟及び英国への侵攻については問題なく同意してくれております」

金子陸相兼外相が補足を加える。開戦に反対していた彼も、一度陛下の御意向によりこれが決した以上、帝国臣民としての責務を果たす姿勢を見せていた。

「そしてニューギニアを制圧した児玉元帥並びに伊集院提督は、続いて第三段階のシンガポール作戦へと赴きます。本作戦の最重要目標となるこのシンガポールの陥落は、英国のアジア航路の分断を招き、彼らの海軍力を大幅に減衰させることに繋がるでしょう。

英国もそのことは十分に理解しており、このシンガポール作戦は本作戦で最も熾烈な戦いが予想されます。シンガポール上陸軍を少しでも楽にするべく、マレー半島南下部隊の活躍が重要となります」

「肝に銘じます。我々一同、皇軍勝利の為、その身命を賭す思いで作戦に殉じます」

決意の籠った表情で、マレー半島軍司令官の1人徳川好敏が言葉を紡ぐ。徳川家の血筋でありながらも没落し、爵位を返上した清水徳川家の当主として、今回この大役を与えられたことは御家の名誉回復のまたとないチャンスであった。

「肩の力を抜きたまえ。決して、玉砕などと考えることのないよう。皇国のことを思うのは重要だが、戦いの先の未来を形作るのは君たち若い世代だ。一人でも多く犠牲者を出さぬよう、指揮官はそのことを第一に考えて作戦を遂行したまえ」

児玉元帥の言葉に、徳川はハイッと威勢よく応える。軍部強硬派と知られ社会民主党政権とは反りの合わないことの多い児玉だが、軍部内でのカリスマ性は高く、こうして若い将校にも大きな影響力を及ぼしている。そのことの意味を小村も否応にも理解させられていた。

「そして第四段階ですが、ここは第三段階までの推移及び欧州戦線の状況により可変することを想定しております。もし海上の拠点を潰され、欧州においても劣勢ないしは油断ならぬ状況となり彼らの撤退が確認させられれば、英国支配下のビルマ解放を目指してビルマ方面へと進軍を開始します。但し山岳地帯など天然の要衝が多く含まれることを考慮し、この作戦については臨機応変に対応することが望まれるでしょう」

白川義則参謀総長による作戦説明が一段落し、一旦休憩の号令がをかけられると、一同は解散し各々の気心知れた者同士での雑談が始まる。

小村も一服したのちに席に戻ると、そこには一人座る海軍軍令部総長の伊集院提督の姿があった。

「此度の戦、勝てると思いますか」

小村もその隣に座りながら、何気ない風を装って訊ねてみた。児玉元帥に聞けば烈火の如く怒りそうな言説だが、いまいちその真意を読み取れぬ伊集院提督がどう反応するのか気になっていた。

「海軍についてはご安心ください。責任を持って我々一同、皇国の海を守り切ってみせます。陸軍についてもまた、児玉元帥は信頼に足る男です。陛下の期待に応うる役目を果たしてみせるでしょう」

しかし、と伊集院は続けた。周りの様子を伺いながら、声のトーンも若干落としながら。

「より気にするべきは、その戦いの『後』であるように思えます。この戦争それ自体は閣下の仰る通り避け難いものでしたでしょう。しかしその戦争の『後』に巻き起こる影響は、皇国を波涛の中に浮かべることとなるでしょう。その波を乗り越えられるかどうかが、真に皇国の命運を賭けた戦いとなるはずです」

小村は唾を飲み込んだ。伊集院の言っていることは理解できる。それは、先の決断を果たした時から、小村にとっても避けられない運命として覚悟していたつもりだった。だが、本当に乗り越えられるのかーー?

「しかし、それもまた御安心ください。私は真に皇国の守護者足らんことを御約束致します。それがかの東郷提督の意志を継ぐ者としての責務ですから」

小村の不安を察したかのように告げた伊集院の口元には小さな笑みが浮かんでいた。それは小村にとって初めて見る彼の笑顔であったのだが、どこか懐かしささえ覚えるような笑顔であった。

-----

1919年(明治45年)9月30日。大日本帝国は正式に大英帝国に宣戦布告し、ここに「南洋戦争」が勃発した。

開戦と同時にニューギニア島ポート・モレスビー基地から出発した児玉元帥及び伊知地中将率いる南海方面軍は、ニューギニア島東部のイギリス植民地部隊を強襲。不意を突かれたイギリス植民地部隊は間も無く瓦解し、2か月後にすべて降伏。ニューギニア作戦は電撃的に成功した。

ニューギニア作戦開始と同時にタイ王国に駐留させていた川上元帥及び徳川中将の部隊で英領インド帝国支配下のジョージ・タウンおよびイギリス支配下のジョホール王国に侵攻を開始。日本軍の動きを察知した英国軍はテナセリウム、北ベトナムから侵攻を開始するが、それぞれ長谷川大将、神尾中将の部隊で死守を行う。

英国軍は最新式の機関銃や自動車、塹壕戦略を導入するなど、世界最強の国家としての意地を見せつける。

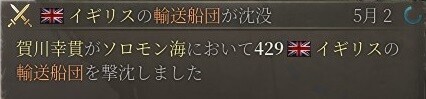

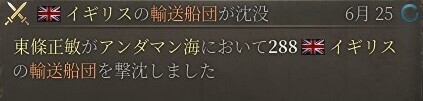

一方皇軍も、伊集院提督の指揮の下、インドネシア海域の各地に待機させていた第一艦隊・第二艦隊の各提督により英海軍の輸送船を次々と撃沈。

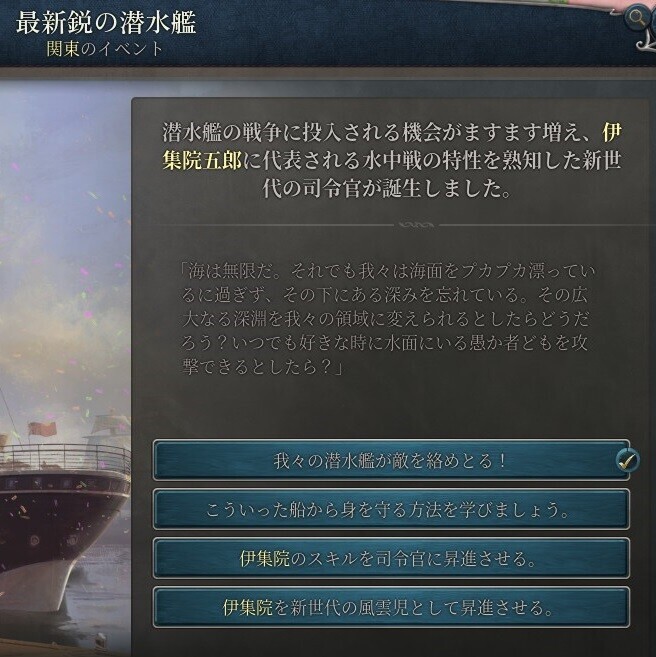

これには、伊集院提督が中心となって開発を進めていた最新鋭の「潜水艦」による功績が非常に大きかった。

そして1920年6月28日。

ニューギニア作戦を終えたばかりの児玉元帥が、伊集院提督の助けを借りてシンガポールに上陸。この時のために陸軍運輸部が極秘に開発を続けていた最新鋭の上陸用舟艇「大発動艇」が投入される。

当時難攻不落と称えられていたシンガポール要塞の駐留軍は、日本軍の上陸作戦を予期していながらもそれを侮っていた。むしろ、一部の要塞砲が内陸側に向けられない仕様から対陸防御に劣る当要塞の弱点を補うべく、半島を南下してくる日本陸軍側への対応に兵を多く割いている現状であった。

しかし最新式の「ダイハツ」の6気筒水冷60馬力ディーゼルエンジンから生まれる圧倒的な速度、画期的な歩板兼用の艇首が可能にした揚陸効率の高さ、そして武装兵約60名を搭載できる運搬能力は彼らの想定を遥かに超えており、次から次へと上陸していく日本軍に対してシンガポール駐留軍は十分な対応ができずにいた。

そして40日間の抵抗の末にシンガポール要塞はついに陥落。

マレー海域の要衝をイギリスから奪い取ったことによりこの地の制海権を完全に確保した日本軍。

マレー半島における戦線も順調に推移し、まもなく第四段階、ビルマ作戦への移行が検討されつつあった。

だが、東京ですべての報告を受けていた小村斉昭の耳に「聞きたくなかった」その報せが入ってきたのは、今まさに現地でビルマ作戦の開始が告げられようとしていたときであった。

報告のために慌ただしく入室してきた将校は、青ざめた表情ではっきりと告げた。

「中華民国およびロシア帝国が、我が国に宣戦布告しました! 彼らは南満州及び遼東半島の中華民国への返還を要求しているとのことで、現地の満州方面軍が対応に当たっておりますが、敵兵総数はに、270万と推定・・・!」。

小村は頭を抱え――しかし、すぐにそれを振り払った。

起きてしまったからには仕方ない。やるべきことを、やるだけだ。

最後の戦い

大日本帝国軍による南方作戦中に、北方満洲の地に中華民国とロシアが侵攻を開始すること――それは、決して予想外のことではなく、寧ろ十分にありうべき可能性の一つとして参謀本部では考えられていた。

それゆえに満洲地方には、この地でかつて幾度となく激戦を繰り広げ、その度に勝利してきた「満洲の不敗鬼神」乃木希典元帥率いる第一軍が配備されており、中露に睨みを利かせていた。

にも関わらず、彼らは侵攻を決断した。しかも、「要求」と言いつつもその検討の機会は殆ど与えられず、ほぼ奇襲と言うべき形で。

必然、二カ国総勢270万の軍勢を、乃木は自らの部隊だけで押し留める必要に迫られた。

「申し伝えた通りとなりましたな、閣下。だから奴らは信用できないと申し上げたのです。満洲地方への陸軍増強の必要性、理解できましたかな」

参謀総長・児玉元帥が苛立ち混じりに告げたその言葉を、小村は聞き流した。しかし彼の言が正しいことを誰よりも小村はよく分かっていた。彼は賭けに負けたのだ。

「金子外相からの報告はまだか? すでに会議終了予定時刻から1時間は過ぎているはずだが・・」

「失礼します!」

小村の言葉が言い終わる前に、特使が会議室に入り込み、早口に報告を捲し立てる。

「金子外相から急報。英国との講話は無事締結との由。賠償金支払いとシンガポールの日本への割譲は行われない代わりに、当地への英軍の駐留は最小限に留められることが決定いたしました。そしてニューギニアの英国植民地領は割譲に応じ、また例の『協力』も、引き受けてくれることを英国は約束したようです」

小村は胸を撫で下ろした。「素晴らしい。金子殿は考えうる限り最高に近い結論を持ち帰ってくれたようだな」

「シンガポールの獲得こそ諦めることにはなりましたが、東南アジアにおける英国の影響力は着実に減衰したはずですね」

高橋是清蔵相の言葉に小村は頷く。「それだけ彼らも切羽詰まっていたのだろう。欧州の戦いは激化の一途を辿っており、あらゆる戦場で悲惨な戦いが繰り広げられていると聞く」

「それでは最低限の守備隊のみ残し、直ちに南方方面軍全軍を満洲の地に移動させるぞ。早くせねば、いかに乃木と言えど、10倍の敵を相手に持ち堪えるのも限界がある」

児玉元帥の言葉に、小村は頷いた。これ以上の最悪の事態は避けなければならない。今はもう、彼らが頼りである。

「頼みます。我等が皇国を御守り下さい」

小村の言葉に、児玉元帥は真っ直ぐに頷いた。

----------

1921年4月22日、吉林。

南満洲鉄道沿線の要衝であるこの地は、制圧されれば南部の朝鮮半島へのアクセスを一気に奪われる恐れのある絶対防衛ラインであった。乃木元帥率いる第一軍は敵軍の10分の1の数でなんとか持ち堪えつつも少しずつ戦線を後退させていき、ついにはこの「最後の拠点」にまで追い詰められていた。

すでに周囲は中露軍によって半ば包囲されており、補給もままならぬまま第一軍は決死の抵抗を行い続けてきた。が、その抵抗も間も無く終わりを迎える。偵察部隊より、中露軍が数時間後に総攻撃を仕掛けるつもりだという報せがもたらされ、いよいよ乃木は覚悟を決めた。自ら銃を手に取り、数少なくなった部下たちに向けて力強く言葉を発した。

「諸君、私はかつて、戦いの中で連隊旗を失い、自責の末に自死を選ぼうとしたこともあった。しかしそのときは児玉元帥に止められ、思い直して今に至る。あの時私は一度死んだと思っており、以来、私は自分の為ではなく国の為、陛下の為に尽くそうと思いここまでやってきた。

今日、この場所で、私はまさに、自らの命が国の為、陛下の為に使われる喜びを噛み締めている。諸君らについても同様だ。ここまで、さまざまな思い、経験を重ねて諸君らはこの場所に居るのだろう。その中には後悔もあれば、迷いも、或いは強い確信と信念とがあるかもしれない。

いずれにせよ、諸君らも私も、今この場所に、確かな使命と意味とを持って佇んでいる。あとは恐れる勿れ。諸君らの意志、奮闘ぶりを、陛下は全て御覧になられている。その全てを託し給え! 天皇陛下万歳!」

---------------

児玉源太郎元帥率いる南方方面軍60万が朝鮮半島に上陸し、満洲に居座る中露軍に対峙したとき、彼らのもとに乃木元帥玉砕の報が届く。

その報せを聞いた児玉元帥は悔しさの余り唇を噛み締め、その口の端からは一筋の血が流れたと言う。

しかし次の瞬間には彼は顔を上げ、そして今や帝国陸軍唯一の最高司令官としての責務を果たすべく、指令を下した。

「全軍、乃木元帥並びに多くの同胞たちの死を無駄なものとするな! 彼らがその身命を賭して守り切った皇国の地をこれ以上踏ませるわけにはいかない。総軍、満洲各地の戦線に展開し、敵軍の攻勢を阻むのだ!」

既に数多くの死線を潜り抜けてきた精鋭の南方方面軍60万は、直ちに満洲各戦線に配置され、鉄壁の防衛陣地を築いていく。ここまで順調な攻勢を仕掛けてきた中露軍も、日本軍の本気の防御線を前にして次々と玉砕。いくつかの戦線では前線を押し戻される結果となった。

とは言え、とくにロシア軍の防衛陣地を破り反転攻勢を仕掛けられるほどの突破力も日本軍にはない。陸路を使って補給を行うロシア軍に対しては、英国軍に行ったような補給断絶作戦も取ることはできない。

しかし、児玉元帥は勿論、それは織り込み済みであった。補給断絶作戦ができないのであれば、海軍には別の方法を取ってもらうまで。

1921年(明治47年)11月1日。

伊集院提督率いる帝国最強の第一艦隊が、紅海、地中海、大西洋を通過してバルト海に強襲。

それは40年前の「意趣返し」。あの日、バルチック艦隊を苦しめた帝国海軍第一艦隊が、その後継者の手によって今度は自ら敵の庭に入り込んだのである。

当然、その結果は帝国海軍の大勝利。

極東戦線に大半の兵を送り込んでいたロシア帝国軍は、まさかの日本海軍の強襲作戦に完全に不意を突かれ、その首都サンクトペテルブルクをいとも簡単に占領されてしまったのである。

この作戦には、先だっての講和条約により約束されたイギリスの協力が必要不可欠であった。彼らが支配権を手に入れたスエズ運河を活用することで、喜望峰ルートよりも遥かに短い航路でバルト海にまで到達できたのであり、また地中海やイギリス海峡を無事通過することも可能となった。日本海軍が戦闘中のプロイセン軍を支援しないよう、イギリス海軍の監視がついてはいたが、そのことが同時に航行の安全を保証することにも繋がった。

即ち、陸海軍及び外交全てにおいて、それぞれの最高の仕事を成し遂げた事が、本作戦の成功に繋がったと言うわけだ。

首都強襲に対応すべく、ロシア軍は極東戦線に派遣していた軍の大半をシベリア鉄道を使って猛スピードで引き揚げさせる。

これにより一気に強度が弱まった戦線に対し、児玉元帥は総攻撃を命令。決死の思いを込めた帝国陸軍の猛攻の前に、残されたロシア軍は次第に押され始めていくこととなる。

そして、ロシア軍の支援を受けられなくなり単独となった中華民国軍であれば、日本帝国陸軍の敵ではない。

児玉元帥自ら指揮する第一陸軍、乃木元帥の配下たちを多く含んだこの精鋭部隊によって北京に強襲が仕掛けられ、あっという間にこれを占領下に置いた。

もはや、中露軍にこれ以上、抵抗する意味合いはなくなっていた。

そして1922年3月25日。中露は日本との白紙和平に応じる意思を示し、旅順の地で講和条約が結ばれることとなった。

かくして、1919年の9月から始まった一連の大戦争は終わりを告げる。

数多の犠牲の上に、大日本帝国は最大の危機を乗り越えることに成功したのである。

ひとまずは。

だが、小村にとっては、ここからが本当の戦いであった。

陸海軍及び外交すべての協力の下、成し遂げられた此度の勝利。

そこから日本にとっての本当の「勝利」に繋げる為に――ここで選択を間違え、致命的な「敗北」に向かわせない為に――小村は、内閣総理大臣としての彼の責務を果たすべきときが来たことを理解していた。

たとえその命が、それ故に散ることになろうとしても。

二・二六事件

「これは・・・どう言うことか・・・どう言う意図を持って成し得る処遇と考えるのか、納得できる説明を御願い出来ますか、閣下」

児玉源太郎元帥の言葉は丁寧ではあるが今にも火が点きそうな程の怒気を孕んでおり、同席していた金子陸相も思わず身震いする程であった。これまでも児玉元帥は小村に対し敵対的ではあったが、今回ばかりはこれまでの比にならない、一触即発の空気を漂わせていた。

しかし小村首相は臆することなく、応える。

「言葉の通りです、元帥。今回の中華民国による満洲奪還作戦は無事日本帝国軍の活躍により阻止されましたが、民族自決を訴える彼らの主張に対し先日のミラノ講和会議の場において、米国のウィルソン副大統領は一定の理解を示し、将来的な満洲の返還を示唆する言説を行いました」

「民族自決? 西欧列強の都合の良い理屈付けに過ぎぬ言葉に同意なさるのですか? 東南アジアやアフリカの地はあれほど好き勝手に分割しておきながら、東アジアだけはそれが適用されないとでも?」

「だからこそです。アメリカはアジアでもアフリカでも植民地競争に出遅れており、故に此度の世界大戦で欧州が疲弊している間に、ライバルの国力を削ぎ落とす方法を考えていると言うわけです。日本もその標的の1つであることは間違いありません」

冷静な小村の言葉に児玉元帥は苛立ちを隠しきれないながらも、続きを促す。児玉元帥にとって、米国の思惑などどうでも良く、問題はその状況に対して小村が選んだ選択にこそあった。

「故に、その批判を回避する為の方策として、我々内閣は先程、満洲地域の独立――『満洲国』の建国を閣議決定致しました。実質的には我々の傀儡国としてではありますが、皇帝として処刑された光緒帝の従兄の趙を皇帝として即位させ、あくまでも体裁は満洲人による国家ということを強調します。満洲人が満洲を支配することこそ民族自決であり、米国もこれ以上文句を言ってこれないでしょう」

「言語道断極まりない。何のために、乃木元帥は、数多の英霊たちは、その命を賭けて散っていったというのだ。我々に満洲の地を残すため・・・全てはその為に、あの悲惨な戦いに身を投じたというのに。それを貴様は何と心得るのか!」

激昂して小村に掴み掛かる児玉元帥を、金子は慌てて静止にかかる。小村は殆ど抵抗もせずされるがままになっていたが、口だけは動かして回答する。

「元帥の仰られていることは重々に承知しています。ですが、先程も述べたように、これは真の意味で満洲を守るために必要な措置であることは間違いないのです。今や英国に次ぐ世界2位の超大国となった米国の影響力・国力は計り知れず、彼らが本気を出せば今度こそ我々は危機に瀕するでしょう」

「であればこそ! 帝国軍をさらに増強し、皇国の護りを固める事こそが為すべき事なのだ! それを余計な理屈を並べ、過ちを重ねる気か? 貴様らが我々の言う通り早期に満洲方面軍の増強を実現させていれば、乃木はあのような結末にならずに済んだのだ!」

高橋是清蔵相が口を挟もうと構えたが、小村はそれを手で制す。

「元帥。お気持ちは察するに余り有ります。然し、これこそがこの国の未来に向けて必要な選択なのです。ご理解下さい」

児玉は小村の襟元から手を離し、肩を怒らせながらも少しずつ落ち着きを取り戻していった。彼もまた、理性では小村の言っていることは理解できた。今はもう、他に選択肢がないことを。激昂しやすい男ではあるが、大局的な見方もできる男ではあった。

しかし、

「私自身が理解したとしても、閣下。乃木を慕っていた若手たちが理解するかまでは別となりますぞ。ただでさえ、先だっての乃木の死や満洲戦線の状況を、政府の責任であると断じる強硬派は後を断たない。そこにまるで挑発するような今回の決定が知らされればーー理屈はあれど、感情までは始末に終えない。ましてや、若者にとって感情は何よりも優先されうるものなればーー」

児玉の言葉に、一同の間に緊張感が走る。

「最悪の事態とならぬよう、私も一層の注意を払うことは約束する。閣下も、くれぐれもお気をつけて」

そう言うと児玉は踵を返し、部屋を出て行った。後に残された小村は、金子や高橋の不安気な表情に見守られながらも、一人覚悟を決めていた。

そして、彼にとっての最後の冬が訪れる。

1923年(明治49年)2月26日未明。

それはその年の冬の中でも一際寒い、雪の降る深い夜であった。

降り積もった雪を踏み締めながら、黒い軍服を身に纏った一団が真っ直ぐと首相官邸に向かっていく。正門前で警戒に当たっていた巡査が異変を察知して近づき、腰元の銃にその手を当てた途端――機関銃で全身を貫かれ、即死した。

直ちに邸内は最大の警備体制が敷かれ、寝室にいた小村総理も避難を促されるも、その時にはすでに官邸は賊軍によって囲まれていた。

最終的に邸内に突入してきた彼らは警備に守られた総理に対面し、そしてリーダー格と思しき男が一団の前に現れる。

「小村斉昭総理大臣だな。貴様は陛下の治世を否定する逆賊たる社会主義者であるばかりか、先の乃木元帥の死の責任を担う大罪人である。我々大義有る有志の手で以て貴様に天誅を下す。何か申し開きはあるか!」

小村はその男のことをよく知っていた。駐プロイセン公使館付在駐在武官、陸軍省軍事課長を経て現在は参謀本部第二部長を務める永田鉄山少将である。有能だが、総力戦体制と戒厳令を伴う完全な国防国家の建設を提唱するなど、兼ねてから過激な思想が目立ち警戒されていた男であった。

「元より覚悟していた身なれば、この結末は本望ですらある。しかし、貴公らの目指す体制は、決して国家の勝利・存亡に利するものではない。むしろその命脈を絶ちかねないものとなることを十分に理解すべきだ」

「この期に及んで妄言を重ねるか! 言うことに事欠いて、その口から国家の存亡に関する言葉が出てくるとは――その命脈を危機に晒したのは貴様ではないか! 乃木元帥に助けられ、陛下に温情を与えられている身でありながら、この恥知らずが! もう良い、その口を閉じろ、社会主義者が!」

「社会主義であろうと、その目的が国家の存続、ひいては国民の安寧の永続で有ることに変わりはない。君たちよ、君たちの耳に、国民の声は届いているか――」

「――撃てッ!!!」

永田の隣に立っていた兵卒が手にした機関銃が火を噴き、小村総理に覆い被さった警備たちの体に無数の穴を開けたのち、総理もまた、次の瞬間に命運を共にした。

----------

同日正午。宮中。

緊急で集められた閣僚や元老、軍事参議官たちは陛下の前に参上し、まずは集められた最新情報の整理を行なった。

その中で明らかになったのは、未明から始まった襲撃により小村斉昭総理大臣及び高橋是清蔵相が死亡。更に蜂起を促された金子陸相もこれを拒否した為にその場で射殺され、合計3名の要人とその警護役の警察官・次官らの死亡が確認されている。

動揺する参集者たち。そこに、遅れて児玉源太郎参謀総長が参内してくる。

姿を見せなかった為に金子陸相同様に殺されたか、或いは叛乱に加わったかと思われていた男の登場に一同驚きを隠せなかったが、それを見て児玉元帥は口を開いた。「この度は誠に遺憾である。午前のうちに陸軍大臣官邸にまで赴いて永田と面会してきた。第二の維新の必要性を訴えてきたが、それがこのようなやり方で行われることについては断じて認められないと吠えてきた。辞めねば軍旗を持って討伐するぞ、とな。その後押し問答が暫くあり、遅参したと言うわけだ」

児玉の声は未だ興奮状態に有り、つい先刻まで行われていた遣り取りがいかに緊張感に満ちたものであったかが窺われた。

「陛下」児玉元帥はその場の参集者たちを押し除け、奥に立つ天皇陛下の下へと歩を進めた。

「かくの如く、私の方で今回の首謀者たちの声は集めて参りました。私の責任の下で奴らを解散させ、事態の収拾を図ることは可能です。その為にも、戒厳令を敷き陛下の手で組閣賜りたくーー」

「ならん」

短く、しかし幾分か怒気の孕んだその声に、一同は鎮まりかえった。児玉ですら二の句を継げなかった。

「速やかに事件を鎮圧せよ」

児玉はかろうじて言葉を絞り出す。

「しかし陛下、決起した将校の精神だけでも何とか認めてもらいたくーー」

「私が頼みとする大臣達を殺すとは。こんな凶暴な将校たちに赦しを与える必要はない」

その一言で、全ては決まった。さらに何か言おうとして口を開きーー暫し沈黙した児玉はやがて「承知致しました。すぐさま奴らを捕らえて参ります」とだけ告げ、側近数名を引き連れてその場を後にした。

----------

同日午後。陸相官邸に戻った児玉元帥は再び永田以下叛乱首謀者たちと面会した。

陛下より叛乱軍討伐の奉勅命令が降ったことを児玉の口から聞かされた永田は、即座にこれを否定した。

「陛下は戸惑われて居られるのだ。直接対面し、御説明申し上げればきっと――」

「既に私から説明している。その上での御決断だ。下士官たちには原隊復帰を勧めよ。その罪を不問にするよう、私が責任もって説得する」

児玉がそこまで述べた後、永田は彼に銃口を突きつけた。児玉の側近たちがすぐさま腰元の銃に手を伸ばそうとするが、児玉がそれを制する。

「撃つなら撃て。どのみちもう長くはない命だ。しかし何も知らない下士官たちまで巻き込むな。彼らは救ってやれ」

「閣下。我々はもう止まらぬ所まで来ているのですよ。この維新、断行せねば――」

突如、その声を遮るようにして甲高い巨大な笛の音が轟き、一同の身を震わせた。

「何だ、何の音だ――」

「少将! あれを!」

窓の近くにいた永田の側近が指し示した方角を見ると、そこには東京湾一帯に浮かぶ巨大な黒船の姿――帝国海軍第一艦隊の戦艦たちの姿で有り、その主砲は叛乱軍が占拠する各拠点へとしっかりと向けられていた。

その艦首には、帝国海軍のこれまでの功績を思い起こさせる栄光の旭日旗がはためいていた。

「・・・伊集院提督か」

今日は確か横須賀鎮守府にいたはずだ。叛乱の報を聞いて、すぐさま動いたか。

「海軍め・・・我々の理想を理解できぬ凡愚共め!」

永田は吐き捨てるが、その威容と現実的かつ圧倒的な暴力を前にして、叛乱軍首謀者たちは皆固まって動けずにいた。

何より、先の大戦の活躍により英雄視され、東郷平八郎に次ぐ軍神とさえ称えられつつあった伊集院の行動は、陸海の違いはあれど帝国軍人に与える影響は無視できないものがあるだろう。

ふと、児玉はかつて、東郷提督の葬儀の場で伊集院から言われた言葉を思い出した。それは彼が東郷から言われた言葉だという。今の今まで忘れていたその言葉を、児玉は目の前の永田に対して投げかけることにした。

「永田」

永田は無言で児玉の方に向き直る。その右手にはまだ銃が握られてはいたが、すでにその引き金からは指が外されていた。

「我々軍人ができることは、祖国を守ることだけだ。乃木が成し遂げたように、な。それ以上のことを、我々軍人が考えてはいけない」

「では、誰が政を動かすというのですか? 薩長ですか? 政商たちですか? それとも社会主義者たちですか?」

「国民だ」児玉は今度は、かつて小村から言われたことを思い出していた。最後まで気に食わない男ではあったが、確かにこの国のことを考え続けていた男であると、今更ながらに理解し始めていた。「我々は国民に忠誠を誓うべきであるのだ」

永田が銃を持った右手を下ろした。児玉を貫くその瞳は児玉の言葉を理解できないと言う風に揺れてはいたが、しかしもう、彼がこれ以上のことをするつもりがないことだけは理解できた。

かくして、日本中を震撼させた世紀の軍事クーデター未遂事件「二・二六事件」は、かけがえのない犠牲をいくつも支払いながらも、わずか1日にして鎮圧されることとなったのである。

エピローグ

事件の後、空席となった総理大臣の地位に、副首相であった田添鉄二が就任。陸軍大臣には児玉が推薦されたものの、もう先は長くないと本人が固辞したことによって新たに徳川好敏大将が就任した。

先の大戦における乃木元帥の死により一時的に軍部を中心とした立憲帝政党への支持が集まり、二・二六事件も発生直後は叛乱者たちに対し同情的な意見が世論の間には漂っていたものの、直後に天皇陛下が自らの言葉で今回の叛乱事件の首謀者について厳しく非難する声明を出したことにより下火となった。

永田を始めとする叛乱首謀者たちは逮捕収監され、軍法会議にかけられた後に死刑判決が下るも、これに関与した1,400余命の下士官たちは皆、原隊復帰という形で形式的には罪に問われず終わることとなった。

国民の事件への興味は急速に薄れていき、間も無く先のミラノ講和会議で設立が決定されていた国際連盟の常任理事国の1つに日本が選ばれたことが大きなニュースとして語られ、さらに新総理・田添鉄二とアメリカ大統領で国際連盟設立を提唱したウィルソンとの会談が実現、両国の間に同盟が結ばれたことが報じられたことにより、与党・社会民主党の支持率が再び急速に回復。

1926年選挙では過半数の議席を獲得する圧勝を記録した。

それから10年。

日本は穏健派社会民主主義政権の下で、内政においては労働者の権利や保護を重視する政策を進め、外交においては各国協調路線に基づく平和外交、貿易重視外交を続けることとなった。

ヨーロッパでは1920年代初頭の世界大戦で痛み分けに終わった両陣営の間で結ばれたミラノ条約によって、領土保全の原則が打ち出されたことで、イタリアはいまだ統一されることなくバラバラに。

フランス共和国は戦争に巻き込まれることのなかった国である一方、内部で共産主義に染まった軍部によるクーデターを経験。

これは何とか鎮圧に成功したものの、これが原因で一度財政破綻を経験し、現在は英国や米国の支援の下、立て直しを図っている。

東南アジアでは引き続き欧州諸国による植民地支配が続いてはいるものの、大戦の影響で少しずつその影響力は減衰しつつあり、独立運動も活発化。今後数十年の間にその完全独立も夢ではないかもしれない。

タイ王国、ジャワ島とスラウェシ島・西ニューギニアを中心にオランダから独立を果たしたジャワ共和国などは大日本帝国が主導する「大東亜自由貿易協定」に参画し、アジア全体の経済的自立に向けて日本も大きな支援を与えている。

そして欧州の大戦に合わせて武器弾薬鋼鉄あるいは石油石炭の輸出などを通して驚異的な経済発展を遂げたアメリカ合衆国は、欧州の帝国主義を人道的に批判してその拡張を牽制しつつ、自らは経済的な支配権を拡大し、世界の市場に確かな存在感を示しつつある。

そして我らが大日本帝国はというと。

1930年に明治天皇が崩御され、新たに嘉仁親王が天皇として即位。新元号は「大正」と定められた。

政治では労働者優遇政策を取る左派・社会民主党と、皇室の維持と経済とのバランスを重視した社会福祉政策を検討する穏健保守の立憲改進党とによる二大政党制が完成しつつあり、いずれにせよ国民の声に従った政治改革が進められている。

満洲国との関係は良好。中華民国とも関係改善を進めており、将来的にはより活発な経済的交流も検討段階であるという。

課題はまだ多く残されている。朝鮮人や満洲人はもちろん、内地における蝦夷地のアイヌ人など、各種諸民族への差別的な法案はまだ多く残っており、将来的な解決が望まれている。

経済においては世界最大の自動車生産大国となっており、1933年に開設された豊田自動織機製作所・自動車部や、1934年に設立された日産自動車株式会社などが開発した日本の自動車が、世界の街中で多くの富裕者たちを魅了しているという。

石炭や鉄などの資源を大量に輸入しつつ、陶磁器や工具、高級家具などの工業品を輸出する「加工貿易」を完成させている様子。

いずれにせよ、日本人の確かな技術力に対する世界的な評価は高まりつつあるようだ。

その一つの到達点として、1926年にはアジアで初となる万国博覧会を開催。

さらに1928年には白瀬将軍の先導により世界で初となる南極点の到達を達成。極致に日本の旗がはためくこととなった。

これらの成功を受け、GDPではまだ世界5位ではあるものの、威信ランキングで言えば英米に次ぐ世界3位の位置に到達。

今や日本はアジアの発展途上国としてではなく、世界を牽引する国家の1つとなったのである。

もちろん、世界はまだまだ不安定であり、課題は多く残されている。

この後もさまざまな困難が皇国の前に立ちはだかり、その度に国民は悩み、選択していくことになるだろう。

それでも、この国が国民の手によってその道を選び続ける限りにおいては、それはすべて正しき道となるはずだ。

その道を開くために、この百年、数多くの改革者たちがその命を燃やし続けてきたのだから。

未来は、未だ語られず。

然し、それが輝かしきものとならんことを願う。

大日本帝国、万歳。

これまでのプレイレポートはこちらから

革命と改革のメヒコ100年史:新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編

虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式

パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す

強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定

大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り

金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り

Crusader Kings Ⅲ、Europe Universalis Ⅳのプレイレポートも書いております!

アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!