1836年。

あの狂乱のフランス革命から半世紀、そして皇帝ナポレオンの即位から30年、王政復古から20年・・・時計を戻したはずのフランスは、再び混乱の渦に巻き込まれ始めていた。

すでに、王権を取り戻したブルボン朝は1830年の七月革命により打倒されており、現在その地位に就いているのは憎きブルジョワの傀儡と化したオルレアン家の王。

このままでは、あのナポレオン戦争で流した血の意味も失われ、再び王国は穢らわしき自由主義や民主主義に冒されてしまうことだろう。

今こそ再び、太陽王の末裔がこの地に立たねばならぬ!

フランスに、かつての伝統と栄光を取り戻すべき時が来たのだ!

モンジョワ・サンドニ!

もう一度、太陽王の時代を!

目次

Ver.1.7.5(Kahwah)

使用DLC

- Voice of the People

- Dawn of Wonder

- Colossus of the South

- Sphere of Influence

使用MOD

- JapaneseLanguageAdvancedMod

- Visual Leaders

- Universal Names

- Historical Figures

- Extra Topbar Info

- East Asian Namelist Improvement

- Adding Historical Rulers in 1836

- [1.7] Western Clothes: Redux

- Romantic Music

- Cities: Skylines

- ECCHI Redux

- Automate Trade

- Expanded Building Grid

- Sphere Emblems Plus

- GDP Ownership Display

第2回以降はこちらから

一月革命

1837年夏。

フランスによるアルジェリア侵攻はそのクライマックスを迎えており、前年6月にはアイト・アッバス、11月にはコンスタンティーヌを降伏させ、現在はマスカラのほぼ全域を制圧し、これを追い詰めるに至っていた。

「実に平穏だな、このアフリカの地は」

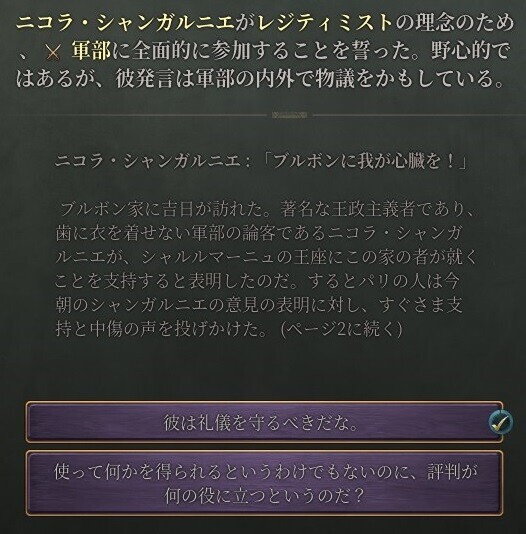

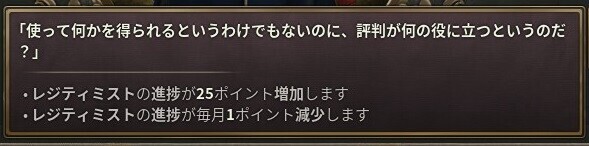

フランス・アフリカ軍団の総司令官ベルトラン・クローゼル元帥は、傍らに控える副司令官ニコラ・シャンガルニエ准将に語りかける。

遠くからは絶え間ない銃声や大砲の音がはっきりと届いてきており、クローゼルの言葉がそういった物理的な騒音について触れているわけでないことはシャンガルニエにも見当がついていた。

「パリは色々と厄介なことになっているようですからね」

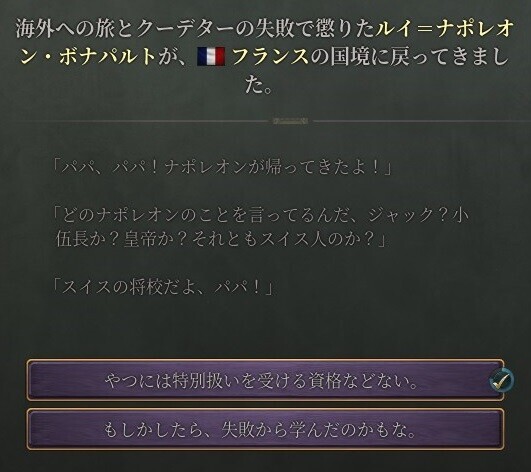

「ああ。最近はかのナポレオンの一族が戻ってきたとのことで、より一層騒がしくなっている。確かに現在の政治が理想的なものとは私も言い難いとは思っているが、かと言ってあの時代の狂乱に懐かしさを覚えて憧れる者たちの気は知れぬよ」

「必死でアルジェリア侵攻の継続を訴え続け、それが認められてここに戻ってくることができて本当に良かったと思っている。このマスカラ制圧が終わった後も、継続してアフリカに残ることを請願するつもりだ。パリのあの無意味な権力闘争に煩わせるくらいなら、この平穏な異国の地で野蛮人たちを掃討し続けている方が何倍も気が楽だからな」

「閣下は政権の行く末が気にならないので?」

シャンガルニエの言葉に、クローゼルは肩をすくめた。

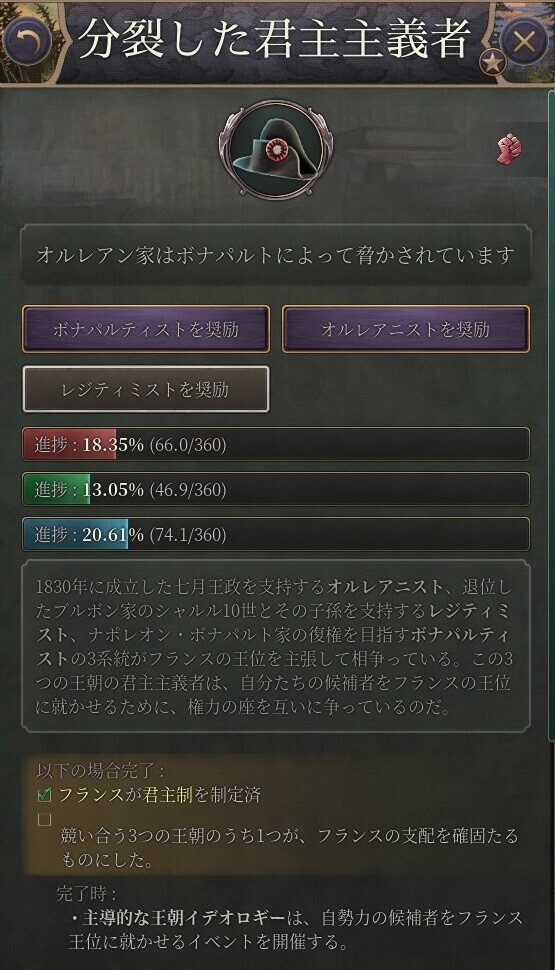

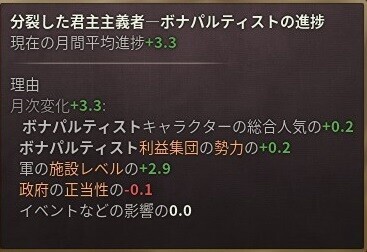

「確かに現状はやや、ボナパルティストたちが優勢だろう。政変は起きるかも知れん。が、たとえあの名前だけが有名な男が新しい君主になったとて、現実には今とどう変わるというのだ? 今や、政治を進める上でブルジョワたちの力が必要であることは決して否定しえぬからな」

ただ、とクローゼルはやや真剣な顔つきで続ける。

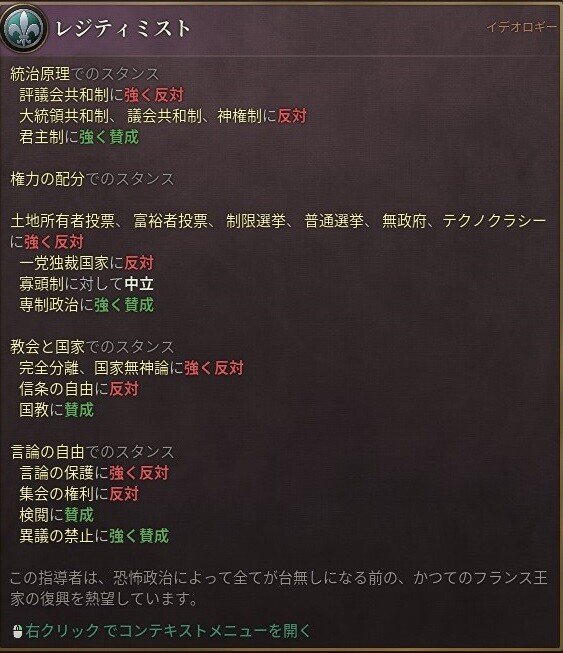

「ブルモン伯爵のような時代錯誤のレジティミストたちがもしも政権を取ったとしたら、そうは言っていられぬかもしれんな。奴らは実際、非現実的に過ぎる。産業は退化し、あの革命へと至る傲慢に満ちた統治への揺り戻しが起きるかもしれん」

苦々しい顔つきで、クローゼルは続ける。

「そうなったらこの国は再び崩壊だ。奴らに政権を渡すくらいならば、ナポレオンか、もしくは最悪、共和派に政権を握らせる方が数段マシかも知れん。

――とは言え、そんなことは万が一にでも起こることはない。奴らの勢力は弱体だ。時代に取り残された教会勢力やシャトーブリアン卿の愛読者たちくらいなものだろう」

「だから、そんな無意味な政治闘争に関わるのは時間と気力の無駄でしかない。こうしてアフリカでバカンスを楽しむ方が最も有意義さ」

はっはっはと笑うクローゼル。遠くから聞こえる銃声の音は一段と激しくなっている。仲間の軍の悲鳴とも思えるような声さえも聞こえてくるが、クローゼルの表情はとくに変わることはなかった。

シャンガルニエもまた、言葉は発しないながらもその口元に薄い笑みを浮かべてクローゼルの言葉に同意するように頷く。

だが、彼の内心では、その表情とは裏腹の思いを秘めていた。彼は、上官にも秘めた野心を抱いていた。そしてその野心がために、このアフリカの地で戦績を重ね、今やクローゼルの最も信頼する部下として、アフリカ軍の中での存在感を高めていた。

あとは、このクローゼルに「何か」があれば――。

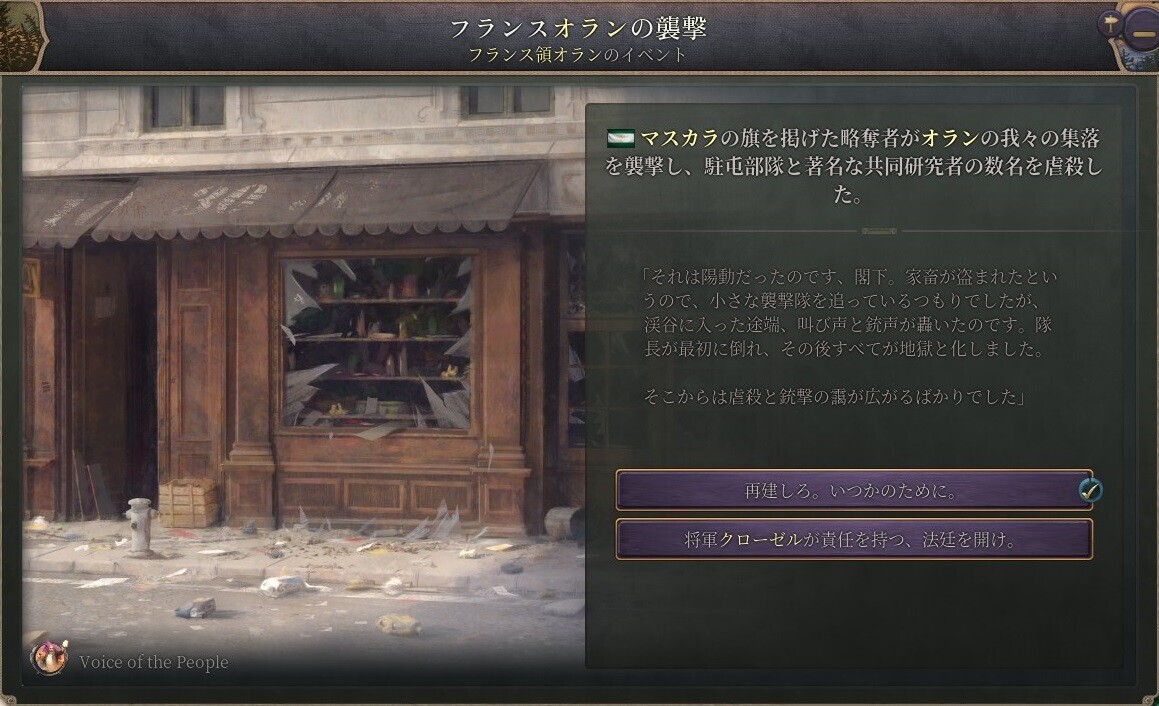

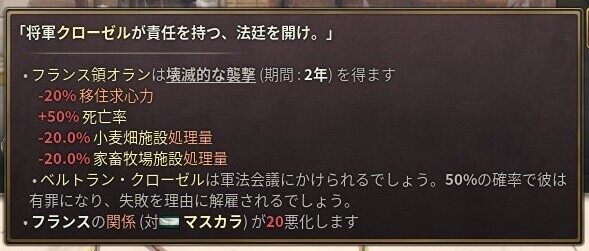

1838年春。

前年に制圧を果たしたはずのマスカラで、大規模な反乱が発生。

クローゼル元帥はただちに鎮圧を命じるも、すでに敵勢力は全滅に近い状態に追いやったはずだという思い込みのもと、クローゼルは適切な討伐隊を組織することを怠り、部隊に甚大な被害をもたらすこととなったのである。

この責任を問われる形で、クローゼルは本国に呼び戻され、軍法会議にかけられる事態に。

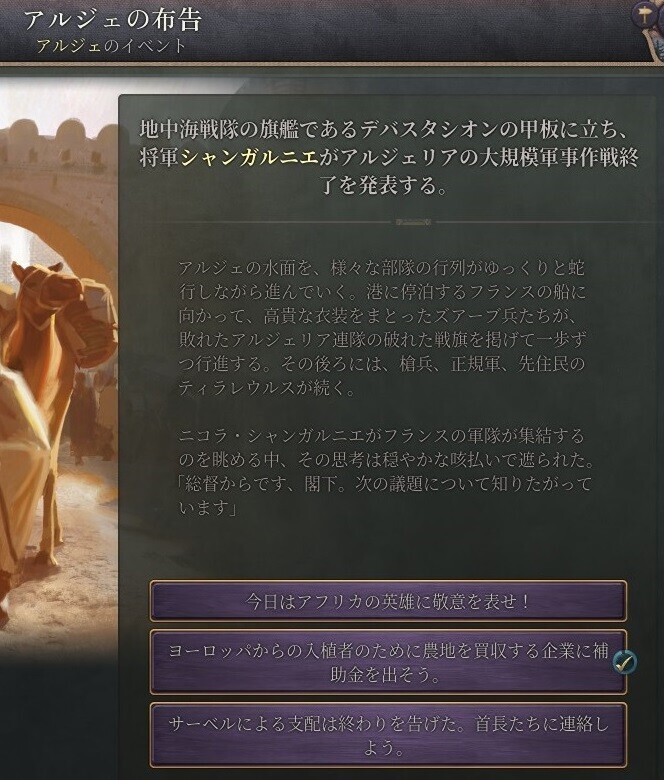

代わってアフリカ軍団の総司令官代理に任命されたのはシャンガルニエ。

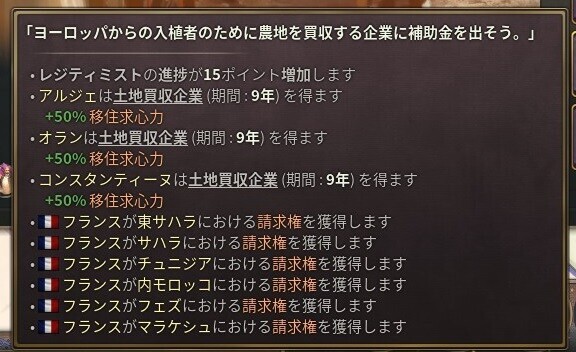

彼は――例えるならばその居場所を最初から分かっていたかのように――ただちにマスカラの残党勢力を駆逐し、ときに残虐な手法を駆使しその反抗意思を完全に削ぎ、ついにはアルジェリアの完全平定を実現したのである。

そして、1840年に巻き起こった、第2次アヘン戦争――2年前にイギリス帝国がアヘン輸出の自由化を求め清に開港を迫った事件に続き、フランスも同様の権利を清に強要して巻き起こった戦争――に際しても、同盟国ロシアと共同して清の北方からこれに攻め込む部隊の総司令官に、シャンガルニエは抜擢されることとなる。

当初、ロシア軍だけで構成されたこの国境線上の防衛部隊は清軍の物量に押され逆にロシア領を広く制圧されるという危機的な事態に陥っていた。

しかしシャンガルニエがこの地に到着すると形勢は一気に逆転し、次々と占領地を広げていったのである。

最終的には華南の地にフランス軍の上陸部隊が到着し、これを占領。北方に兵を割かざるを得なかった清軍は、これに抵抗する十分な能力を持ち合わせていなかった。

1841年9月17日に南京で条約が結ばれ、清はフランスに莫大な賠償金を支払うと共に、南通の地の港を開くことを約束し、降伏。

この戦争を勝利に導いた立役者として、シャンガルニエの存在は、軍部内だけでなくフランス国民全体の英雄として注目を集めることとなったのである。

「今、この国が必要としているのは誇りと強さである」

シャンガルニエはパリで開かれた戦勝パレードで、集まった聴衆に語りかける。

「かつて、この国は欧州大陸を席巻する強大な国家であった。君たちも覚えているであろう、かつてこの国に、ヴォルテールが「大世紀」と名付けた時代が存在し、その中心には太陽王の存在が輝いていたことを」

シャンガルニエの言葉は、それを聞いていた聴衆や軍関係者の反応に一瞬の空白を生み出した。

「その言葉を聞けば、誰もがふと不安になる。それこそが、自由主義の病だ。

良いか! 君たちがあの自由と平等のためという名目で多くの同胞の血を流させた後、周りの国は何を考えていた? 常に奴らは、君たちの積み上げられた死体の上で自分たちの富を貪ろうと目を光らせていたことは、誰もが十分に知っているだろう! もう一度あの悲劇を繰り返したいのか!?」

それはただの共和主義批判か、オルレアニストやボナパルティストの多い軍関係者たちは一旦は落ち着きを取り戻し、聴衆たちの間にも再び熱情が戻ってきた。

「ナポレオンは確かにこれらを一蹴し、強いフランスを取り戻したかのように見えた。しかし、彼が間違えていたのは、失われたブルボンの伝統を取り戻すのではなく、自らその王位を簒奪したことにある。それが故に彼は一代で滅ぼされ、その強さを永劫のものとすることができなかった。

そして今再び、このフランスは危機に直面している。足元のオルレアン政権は悪しきブルジョワたちの大義なき欲望の道具と成り下がり、目に見えて腐敗し切っている。あのアルジェリアも清も、奴らがその批判を躱し、そしてブルジョワたちの利益のためだけに多くの国民の命を危険に晒す試みとして行われ、結果としてこの私がこれを尻拭いしなければ、いずれも悲惨な結果になってしまったであろうとことは明白だ!」

直近の軍事的功績を引き合いに出したことで、再び聴衆は同意の歓声を高らかに挙げていった。

しかし明らかな批判を受ける形となった軍内のオルレアニストたちは当然気分を悪くし、一部はこれを制止しようとしてシャンガルニエに近づこうとするが、彼の周囲を固めていた彼の支持者たちが威嚇の姿勢を向けたことで、戦勝パレードは異様な緊張感に支配されることとなった。

「この混乱を前にして、外国勢力は着々とその包囲網を広げている。隣国オーストリアはオスマン帝国の内紛に乗じその反乱勢力側を支援。その代償として、新たなオスマン政権を自らの勢力圏内へと置いたのである」

「イギリスもまた、ペルシアを保護国化し、中東におけるその存在感を高めつつある」

「今の弱体なフランスが北アフリカや中国の一部を支配することに多大な労力と犠牲をかけている間に、敵国たちはより大きな成果を成し遂げており、フランスは早急な治療を行わなければ、我々の伝統あるこの国は取り返しのつかないことになるだろう」

「だからこそナポレオンだ! ナポレオンの復活が望まれるんだ!」

聴衆の中から威勢よい声が聞こえてくる。それに応じて複数のボナパルティストたちも呼応し始める。

だが、シャンガルニエはそちらに視線を向けて鋭く言い放つ。

「それも誤った選択だ! あの優男に本当にナポレオンの代わりが務まるのか? 奴にできるのはせいぜいが皇帝ごっこをしてふんぞり返り、最後には無謀な戦争で敵国に囚われることくらいだろう。そもそも奴もまた、空想主義的な自由主義たちに毒されており、フランスの弱体化を防ぐどころか助長しかねぬ存在だ!」

ボナパルティストたちはさらに何かを叫ぼうとするも周囲の聴衆たちから黙れ!と遮られ、そしてシャンガルニエも再び言葉を続ける。

「そして先ほど言った通りだ! ナポレオンは失敗した。なぜなら奴がフランス王家の伝統と誇りを蔑ろにしたからだ! 所詮は奴もその伝統にギロチンをかけた醜悪なる共和主義者たちの後釜であり、真のフランスの守護者たちではない!

なればこそ再び、この国には真の、正しき王を呼び戻す必要がある! もう一度正しき王を、正しきフランス国民の上に取り戻す必要があるのだ!

モンジョワ・サンドニ!」

シャンガルニエの最後の言葉に、聴衆の大半が熱狂で応える。一方で、先ほどのボナパルティストやオルレアニストのように、この状況を快く思わない人々も多くその場には存在した。

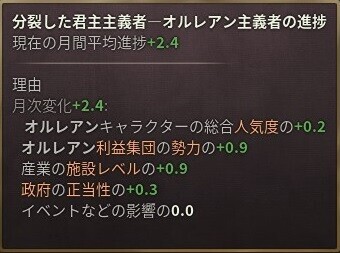

この緊張状態を孕みながら三勢力による競合は続いていく。

だが、最終的にそれが大きな結果を導いたのは、1844年末に起きた一つの騒動であった。

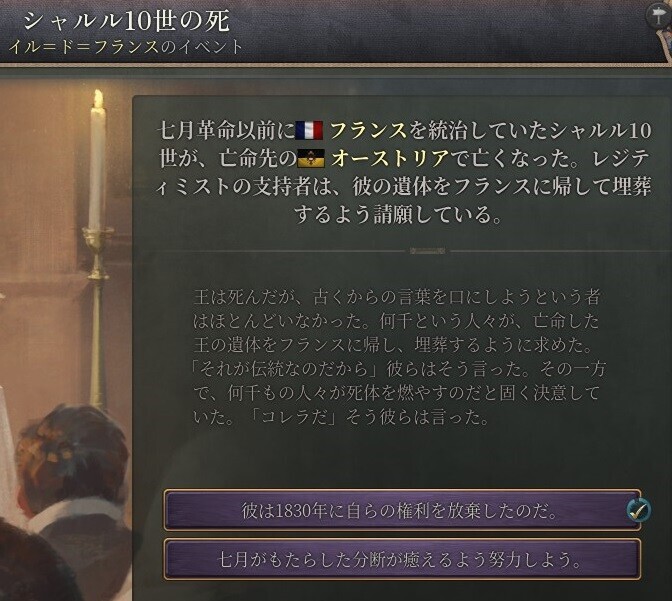

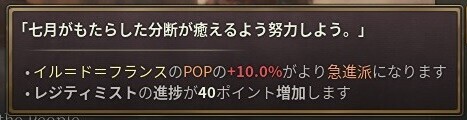

それは1844年クリスマス後にもたらされた一つの報告であった。すなわち、1830年の革命の後、オーストリアに亡命していたシャルル10世が崩御したという報せ。

そしてこの遺体を、シャンガルニエを中心としたレジティミストたちはフランスに取り戻し、埋葬することを強く求めた。

オルレアン政権はこれを拒否。不用意な混乱を避けるべく、シャンガルニエの罷免まではしなかった政権も、これ以上のレジティミストたちの勢いをもたらしかねないシャルルの遺体の引き取りは何かと理由をつけて先延ばしにしようと試みたのである。

が、それは悪手であった。いや、もはや何をしても、正しい選択など彼らにはなかったのだろう。レジティミストたちはすでに、いつでもその行動に移れるだけの準備を整えていたのだ。

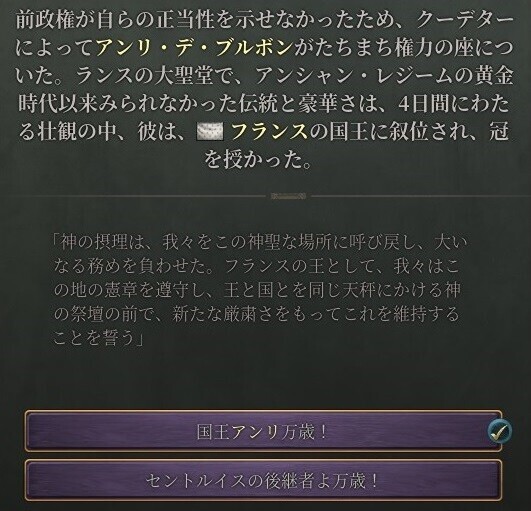

そして1845年1月1日。

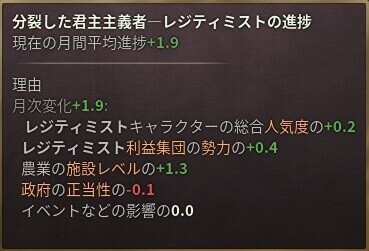

新たなる年の幕開けと同時に、レジティミストの市民たちと軍人たちはパリのシャンゼリゼ通りを埋め尽くし、国王の退位を迫った。

彼らの行列の中心にはシャンガルニエと、1830年のシャルル10世退位時にその後継者となるはずだった孫アンリ・ダルトワの姿があった。

もはや、オルレアン政権にこれを維持する余力は残っていなかった。民衆の支持は未だ二分されているとはいえ、すでに軍部はシャンガルニエの支配の下、レジティミストが大半となっていたのだ。

ルイ・フィリップは自らの退位とイギリスへの亡命を受け入れ、ここに七月王政と呼ばれたオルレアン家のフランス王権は終焉を迎え、フランスはブルボン家による二度目の王政復古を成し遂げたのである。

国王「アンリ5世」による「新復古王政」。

15年ぶりに正統なる君主に返されることとなった王冠を、永遠のものとするべく改革が進められていく。

新復古王政と1850年代の危機

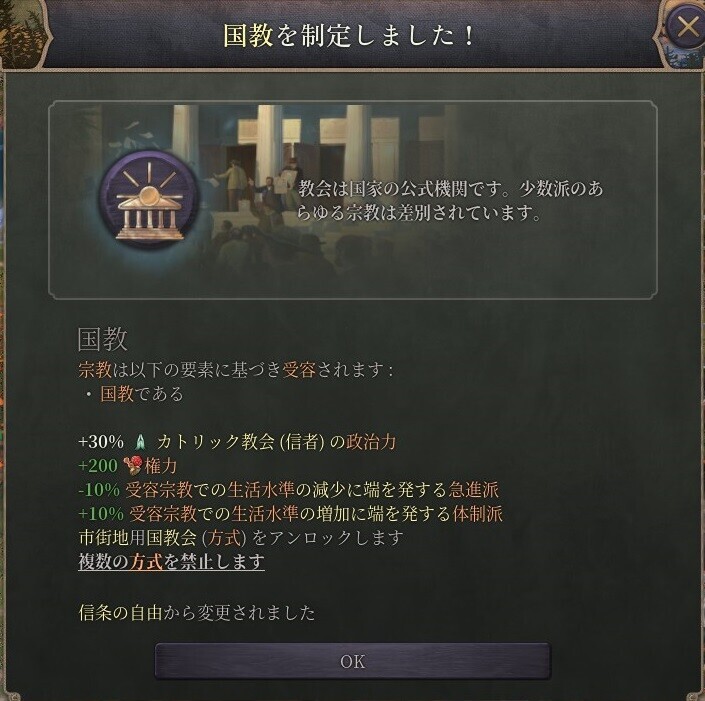

新たに成立した一月王政あるいは新復古王政は、シャンガルニエ主導の下、矢継ぎ早に改革を進めていった。

まずは政治的に強い協力関係にあったキリスト教会を優遇する諸政策。すなわちカトリックの国教化を改めて強調し、そして教育の権限を教会主導に戻すこと。

この反動的な政策に強く反発したのが、実証主義者オーギュスト・コントを中心とする知識人勢力。

彼は徹底した反教権主義者であり、国教を廃止し、完全な政教分離を目指そうとする過激な運動を展開。その勢いはやがて、リヨンを中心とした暴力的な蜂起に繋がりかねない状況となっていた。

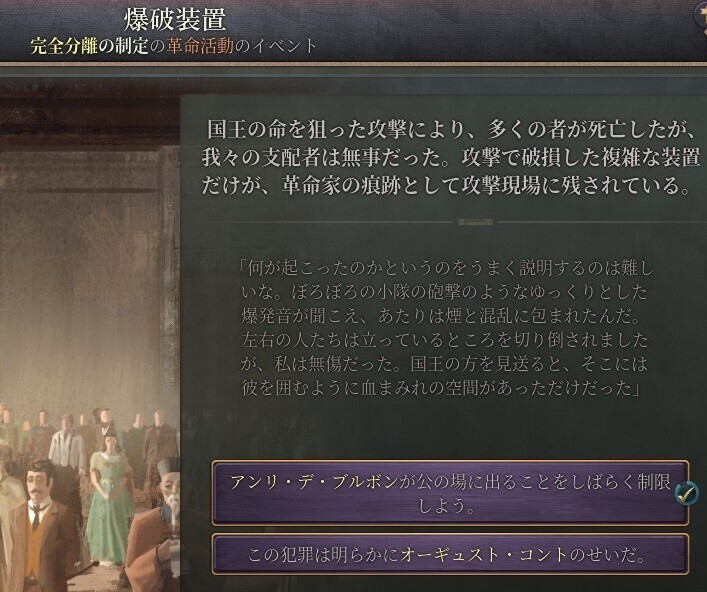

そして決定的な事件が巻き起こる。すなわち、国王暗殺未遂事件である。

シャンガルニエはただちにコントの逮捕状を取り、これを拘束。証拠は十分ではなかったが略式の裁判を行い、直ちに彼をフランスからの永久追放の刑に処することに決めた。

シャンガルニエは、このようなことが起こるのは、あらゆる危険思想まで認め得る無際限の自由を認めているからだ、と結論付けた。

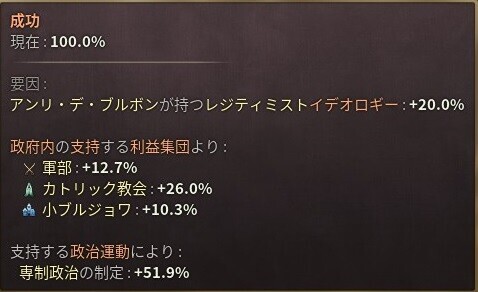

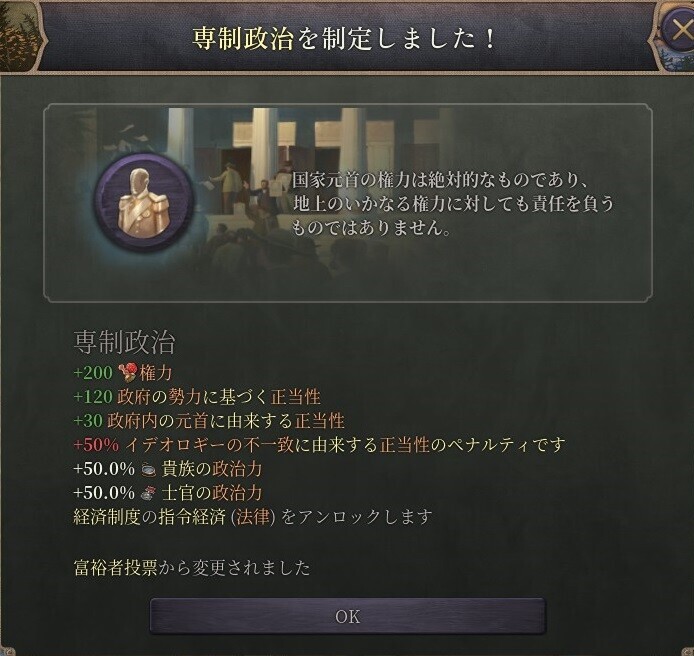

国家の安定と伝統の永続を実現すべく、彼は選挙制度を廃止し、国王とその評議会による専制政治を認める新憲法の発布を提言する。

オルレアニストのヴィクトール・ド・ブロイ率いる貴族勢力は反発したものの、教会とシャンガルニエを含む軍部、そしてこのシャンガルニエを支持する熱狂的な国民運動を背景に、1846年9月4日――新たな「1846年憲法」通称「シャンガルニエ憲法」が定められ、再びフランスは絶対王政の時代へと突入したのである。

欧州でいち早く自由と民主主義を唱えた思想的先進国フランスは、そのわずか半世紀後に、その栄誉を自らかなぐり捨てることとなった。

◆

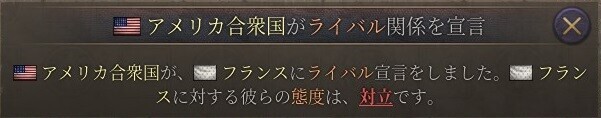

もちろんこれは、諸外国による警戒の目をより一層強くする結果につながる。

1849年にはイギリスがフランスに対する禁輸を宣言。

大西洋の向こう側のアメリカ合衆国も同様にフランスに対して敵対的な態度を見せるなど、主に自由主義諸国からは強い反発を受け、敵対関係を深めていくこととなる。

一方のフランスもこれらの動きに対抗すべく、積極的な対外政策を進める。

1849年には中央アフリカの植民地に隣接していたベニンを征服し、これに味方したソコトをも保護国化するなど、同地域における影響力を増大化させた。

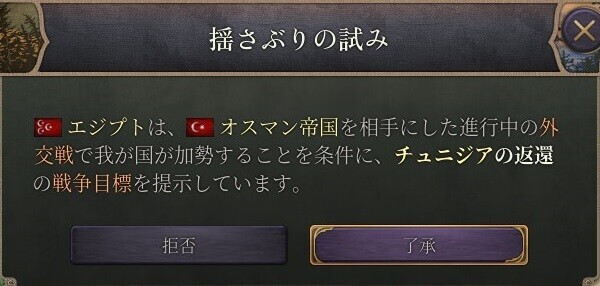

さらに1853年にはエジプトとオスマン帝国との争いに介入し、その代償としてオスマン帝国からチュニジアを奪い取り、編入するなど、北アフリカでも勢力圏を広げていった。

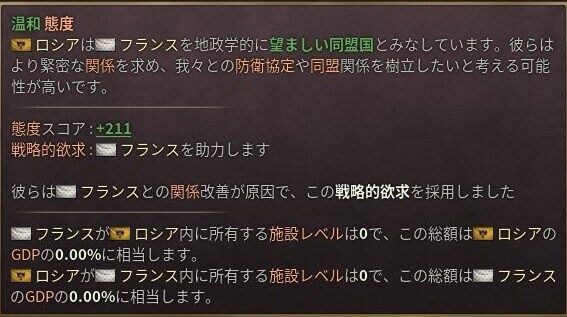

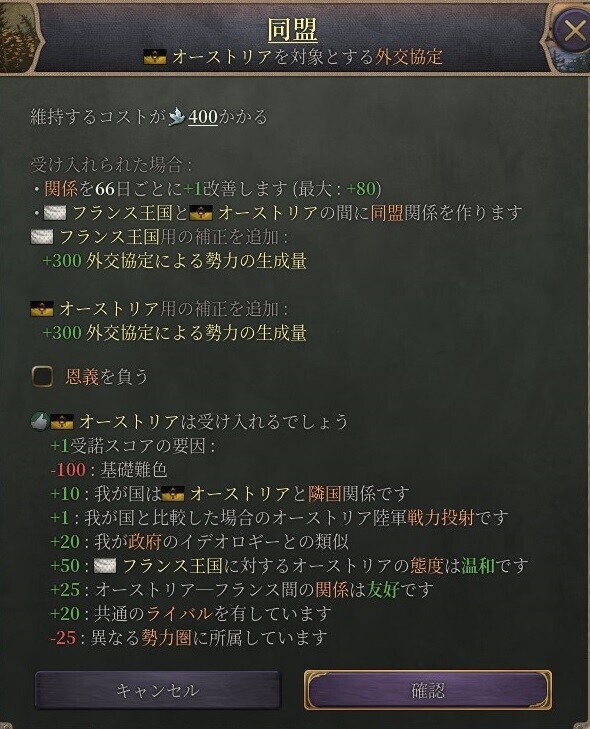

そしてフランスは、同じ絶対君主制国家としてのロシア帝国やオーストリア帝国への接近を進める。

ロシアとはすでに七月王政の頃より同盟関係にあり、現在も友好な関係を継続。

さらにオーストリア帝国についても、先の対オスマン帝国戦争の際は一度関係がこじれかけたものの、最終的には同盟の締結を受諾。

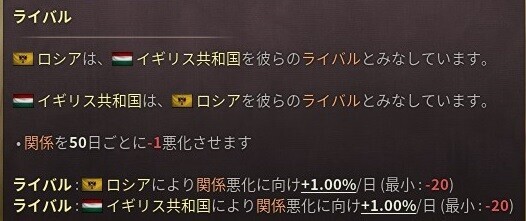

この背景には、両国がイギリス共和国*1と互いに宿敵の状態となっていたことが上げられる。

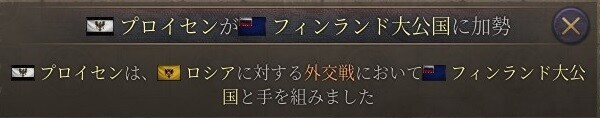

そしてもちろん、オーストリアと激しく対立するプロイセンもまた、敵の敵は味方、敵の味方は敵の論理で、フランスと対立する英米同盟へと接近。

1850年代半ば頃には、欧州は英米普の自由主義連合と、仏墺露の神聖君主同盟という、2つの大きな陣営に分かたれることとなる。

そして、この対立が頂点に達したのが、1856年春。

ロシア帝国の同君連合下にあったフィンランド大公国が、独立を求めてロシアに宣戦布告。ここに、「独立保証」を与えていたスウェーデンとイギリス共和国が同調し、参戦が決定したのである。

ロシアはすぐさま同盟国・フランスに支援を要請。先の対清戦争で協力を得た借りのあるフランスはこれを承諾。参戦を決める。

しかしここで、自由主義連合の一員であるプロイセンがフィンランド側について敵対。

フランスはロシア-フィンランド戦線とイギリス海峡におけるイギリス戦線のみならず、プロイセンとの陸路での国境線も戦線として生み出さざるを得なくなった。

---------------------------

「ーー本作戦の勝利条件は一つ。プロイセン国境、イギリス海峡それぞれを死守しつつ、フィンランド及びバルト総督領の領土を侵食し、これを早期制圧。『勝利』を掴むのだ」

シャンガルニエの言葉に、作戦本部に集結した一同は一様に頷く。

今回の戦い、時間が経てば経つほど、同盟側には不利になっていくのは間違いがなかった。制海権は大英帝国、さらに直接的な武力介入はしないものの連合を経済的に支える米国が完全に支配しており、内陸国中心の同盟は最初こそ抵抗できてもやがて瓦解していくこととなるだろう。

で、あれば、フランスとロシアの二大陸軍国が揃う同盟側の強みを生かした戦略、すなわち戦争目標の早期制圧、そして有利な条件での早期講和こそが必須であったのだ。

「この作戦における重要な『フィンランド遠征軍』については、アルノー元帥、貴公に任せたい」

「勿論です。閣下に鍛えられたアフリカ軍団の勇姿、田舎者共に見せつけてやりましょう」

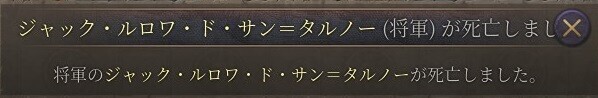

アフリカ軍団総司令官にして陸軍元帥、ジャック・ルロワ・ド・サン=タルノー。アルジェリア戦線では異教徒に対する残虐極まりない仕打ちによってマスメディアからも恐れられている存在だがその実力は間違いなく、シャンガルニエの後継者として最有力視されている男だ。

その男が、今回の戦争における最も重要な戦線を任されることとなる。これは彼にとっても重大な機会であることに間違いはなかった。

「これを脇で支えるバルト戦線はバゼーヌ、君に任せようと思う」

「は! 光栄で御座います。必ずや、期待に応えられるよう努めましょう!」

フランソワ・アシル=バゼーヌ少将は、元はエンジニア一家に生まれた「落ちこぼれ」。エコール・ポリテクニークへの入学に失敗した末に二等兵として軍に入隊するも、そこから異様なスピードで出世し、今や現役最年少の将校として名を馳せる人材となっている。彼もまた、アルジェリア戦線の経験者である。

「北方戦線は以上、アルノー元帥とバゼーヌ少将に任せることとなるが、一方で国内でプロイセンと対峙するのはマクマオン中将、君の責任となるだろう」

シャンガルニエが視線を向けた先には、やはりアルジェリアで名を馳せた男、パトリス・ド・マクマオンの姿があった。

寡黙な男ではあったが、名誉革命の際にジェームズ2世を支持してアイルランドから渡ってきた祖先を持ち、祖父がルイ15世によって貴族に列せられた経緯もある熱烈な王党派一家のもとで育ったこの男のことを、シャンガルニエはある意味最も信頼していた。

「もしかしたら北方戦線以上に重要な戦線となるかも知れぬ。攻め込む必要はない。アルノー元帥がフィンランドを征服しきるまでの間、忌まわしきドイツ兵をフランスの地に入れさせることのないよう、徹底して防ぎ切るのだ」

「承知いたしました。身命を賭してフランスを護りきります」

マクマオンの言葉にシャンガルニエは満足して頷き、また別の将官たちに視線を向ける。

「海上はデュペレ提督、貴殿が頼りだ。敵は世界最強の大英帝国海軍。決して簡単な相手ではないだろうが、宜しく頼むぞ」

「全く、いつまでも老兵をこき使いおって」

ギー・ヴィクトール・デュペレ。ナポレオン戦争期、英国海軍が最も手痛い打撃を受けることとなったグラン・ポールの戦いを指揮していた男であり、七月王政期には3度にわたり海軍大臣を務めていた。現在は引退していたが、此度の重要な海戦にあたり、アルジェリア戦役で関係のあったシャンガルニエのたっての要請を受け入れ、対英海軍作戦の総司令官に任命された。

「良い船団と優秀な将校をつけてくれよ。少しでもワシが楽できるようにな」

「約束しよう」

デュペレの軽口に、シャンガルニエは力強く応える。

これで、準備は万端だ。

「各位、奮闘せよ。これはただの地域紛争に非ず。我々が選んだ理念の正しさを証明するための戦いだ。自由主義陣営共を打ちのめし、我々の理想を世界に掲げるのだ! そして、ブルボンの栄光と誇りを証明してみせよ! モンジョワ・サンドニ!」

そして戦いは、始まる。

フィンランド戦争

1856年6月23日。

開戦と同時にフィンランド、バルトの両地域において、ロシア陸軍31万と同盟国オーストリアを経由して派遣されたフランス陸軍13万とがそれぞれ一斉に侵攻を開始。

各地で激しい戦闘が巻き起こることとなる。

「状況は?」

シャンガルニエの問いに、参謀が応える。

「正直、良いものではありません。ところどころロシアが勝利を挙げる局面もありますが、全体としては敗戦の報告が多くなってきております」

「フィンランド戦線では一部敵領土の制圧に成功したところもありますが、逆にロシア領に押し込まれている場面も存在しており、一進一退の膠着状態となっております」

「一方でバルト戦線ではプロイセン軍の侵攻を受け、カウナスの地は完全にプロイセンの占領下に置かれております。プロイセン東部戦線には我々も兵を送れていないこともあり、数的にも劣勢に陥っているようです」

「オーストリアも参戦し、プロイセンを南部から脅かしていると聞くが」

「ええ。しかし時を同じくしてーーおそらくは自由主義連合の策略でしょうがーーオスマン帝国にて内乱が発生。オーストリア軍の大部分がこの対処に割かれているようです」

「そうか・・・」

シャンガルニエは苦しい表情を見せる。

「とかく、フィンランドさえ制圧してしまえば、当初の目標は叶えられる。支援に制限はかけぬ。必ずこれを突破させよ!」

しかし、状況は好転しなかった。

アルノー元帥率いるアフリカ軍団は本国からの追加支援物資を用いながら突撃を繰り返したものの、敵側にはプロイセン最強の将軍、大モルトケの姿もあり、数に任せたアルノー元帥の波状攻撃も柔硬巧みに使い分けるモルトケの冷静な戦術によって撃退されていく。

ロシアは兵を失い、領地を失い、にも関わらず勝利への道筋が見えない。この状況に、ロシア国内でも少しずつ、厭戦感情が高まりつつあった。

このままでは、フランスは「敗北」を味わうこととなる。

ロシアだけがその憂き目に遭うのであればまだ良い。だが、フランスがその巻き添えを受けて敗北の屈辱を受け入れるならばーー最悪、今のこの体制に危機的な影響を与えかねない。

何か、反撃を見せなければ。

そのとき、シャンガルニエの下に、その報告が届けられた。

------------------------------

1857年1月。

プロイセン国境に位置するラインラント戦線。

フランスの土地を狙って攻め寄せてくるプロイセン軍を撃退していたマクマオン中将のもとにも、東方戦線での同盟の劣勢状況は届けられていた。

最悪なことに、フィンランド戦線で勇敢に戦い続けていたアルノー元帥が、寒さにやられたのか精神的に疲弊したのか、陣中にて病没したとの訃報も届けられていた。

このままでは、フランスは負ける。マクマオンはシャンガルニエと同じ危機感を抱いていた。

ならば、それを防ぐために今、自分がやらなければならないことはーー。

マクマオンは副官に訊ねた。「敵軍の状況はどうだ?」

「全体的に、攻勢の勢いは減じており、現在は敵方も防衛を主とした体制に切り替えられつつあるようです」

「東方戦線が瓦解しつつあることを把握しているのでしょう。こちらが徹底した防戦の構えであることも踏まえ、敵軍の中心的な戦力は皆、東方やオーストリア戦線に向けられているようです」

「よし」とマクマオンは頷いた。「イギリスの上陸作戦に備えるべく待機しているパリの第一軍団から、砲兵と騎兵を全てここに移し替えるよう、シャンガルニエ閣下に上申せよ。フランス全土からの徴収兵も皆、集合させろ。追加の支援物資もだ」

マクマオンの指示はすぐにパリのシャンガルニエのもとに届けられたが、ほぼ間をおかずに承認の返事が送り返され、合わせてフランス本土に残るあらゆる砲兵、騎兵、徴収兵たちと豊富な追加物資とがマクマオン率いる第三軍団(ライン軍団)に届けられた。

「さすが閣下。同じ考えに至っていたというわけか」マクマオンは手応えを感じると、すぐさま全軍に向けて檄を飛ばした。

「ーー我らが誇り高きフランス兵たちよ! 我らは今、危機に立たされている! イングランド、そしてプロイセン、忌まわしきプロテスタントの敵共が、我らが平穏と誇りを傷つけようと蠢いている。我々はこれに屈するわけにはいかない! 我らはかの太陽王の末裔であるーー我らはこの欧州を、世界を統べる能力と責務、そして神の恩寵が存在する!

故に、この戦いは何としてでも勝たねばならぬ。それを成し遂げるのは我々ーーこの精強なるライン軍団だけである! モンジョワ・サンドニ!!!」

マクマオンの言葉に、兵士たちは皆、奮い立つ。ここまでひたすらに防戦に徹するよう命じられた男たちが、今宿敵への反撃の好機を与えられたのである。

ナポレオンは彼らの理念にとって敵ではある。しかし、ナポレオンになりたくないフランス人などいない。彼らは英雄となるべく、高潔なる誇りと勇敢さを胸に、その手に銃を持ってプロイセン国境への進軍を開始した。

西部戦線での突然のフランス軍の攻勢に、プロイセン軍は慌てて東部戦線から兵を引き抜き西部へと移動させる。だが、それでもマクマオンの部隊の進軍は止まらない。フィンランドで成し遂げられるべきだった電光石火の大進撃が、このラインラントの地で実現していったのである。

そして1857年7月24日。

マクマオンの軍団はラインラントの完全制圧を実現させる。

さらに同じ時期、プロイセンの圧力が弱まった東方戦線でも、バゼーヌ少将率いるフランス第二軍団がバルト総督領の防衛網を突破。すでに限界を迎えていた総督領も、独立を諦めて降伏することを宣言した。

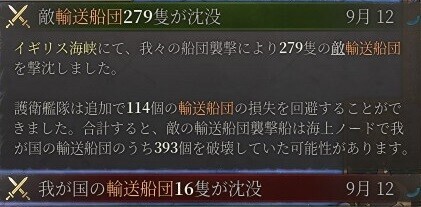

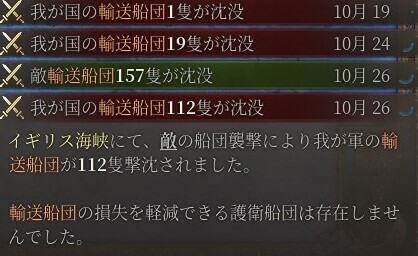

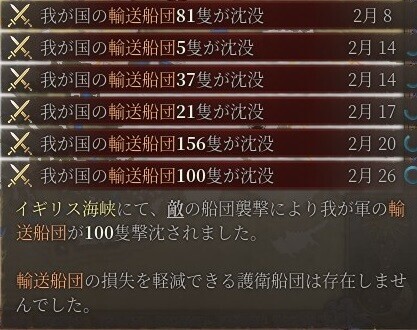

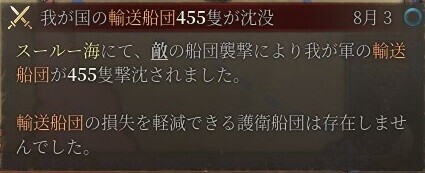

一方、海においても英仏両艦隊がそれぞれの制海権を確保すべく、互いに補給船の撃沈を重ねていく。

広く世界の海を支配している大英帝国海軍は、フランスのアジアとの航路を完全になきものにし、フランス経済に多大なダメージを与えることには成功していた。

しかしデュペレ提督はあえてアジア方面への対応は早々に諦め、最も重要な拠点となるイギリス海峡へと艦隊を集め、これを集中的に運用させることにした。

どれだけ海軍力が高くとも、世界に薄く広く延ばされた英国海軍に対し、一点集中で厚く用意されたフランス海軍は、対等以上に渡り合えるということを提督は自ら証明してみせた。

さらにシャンガルニエの推薦で提督の傘下に入ったベルナール・ジョレギベリ提督も非常に有能で、英国海軍の防衛網を突破し、次々とその艦隊を海に沈めていく。

この海軍の活躍もあり、イギリスもプロイセンの支援のための兵を派遣する余裕も、フランス本土上陸を画策する余裕も失われつつあった。

マクマオンはその報告を受け、さらに積極的な攻勢を実現させるべく、兵の補充と準備を進めていった。

だがもはや、この戦争に参画するあらゆる勢力が、この戦いの不毛さ、犠牲の多さに限界を感じ始めていた。

すでに双方で合計58万以上もの犠牲者を生み出しており、1,400万ポンド以上もの大金が浪費されてしまっている。

この状況を受け、双方の陣営の中心人物たちによってこの戦争の「終わらせ方」について話し合われる機会が複数回設けられた。

そして最終的に1857年9月4日。

イギリス・ロンドンの地に今戦争の当事者たち(イギリス、フランス、ロシア、プロイセン、スウェーデン、フィンランド、オーストリア)が集まり、戦争終結と今後の世界秩序の構築を目指した「ロンドン条約」が結ばれることとなった。

その内容としてはまず、ロシアがフィンランド公国の独立を認めること。

さらには双方が占領した相手陣営の領土(プロイセンが占領したカウナスとワルシャワ、フランスが占領したラインラント)と戦争捕虜たちの相互返還。

そして最も重要なものとなるのが、今戦争を招いた最大の要因たる極度の緊張状態(「1850年代の危機」)を解消するべく、「自由主義連合」と「神聖君主同盟」の解散と新たな欧州五ヶ国(イギリス、フランス、プロイセン、オーストリア、ロシア)による「五ヶ国同盟」が結成されたこと。

これは、欧州キリスト教徒国家同士が互いに相争う事態を二度と引き起こさないための「平和」を希求した同盟であり、これを実現したこのロンドン条約は「世界に平和をもたらした条約」と呼ばれるようになった。

――もちろん、この「平和」が実に脆く、そして誰もがそれを信じぬ空虚な絵空事であることは、あらゆる当事者がその条約が結ばれた次の瞬間からすでに理解していた。

あるイギリスの大衆紙は「ロンドン条約で決められたことは、数十年の長い停戦に過ぎない」と書き綴ったが、それは実に的を射た表現であった。

そしてこの男もまた、そのことをよく理解していた人物の1人であった。

「――マクマオン、私はもう先は長くない。この未完成の偉大なる王国を、貴公に託す他ないだろう」

シャンガルニエの言葉を、マクマオンは神妙な面持ちで聞いていた。アルノー元帥亡き後、ラインラント戦線での活躍もあり、軍部の主導権、そしてシャンガルニエの後継者としての立場は明確にこの男に移っていた。

「我々の栄光への道を阻むのはなおも英国であり続けている。奴らの覇権を奪い取らない限り、我々はこの帝国の維持を図ることはできないだろう。

マクマオン、後は頼んだぞ。必ずや、我々に再び、太陽王の末裔としてのフランスの誇りを取り戻させるのだ」

マクマオンは頷く。

「畏まりました。確実にーー閣下の思い、成し遂げてみせます」

ニコラ・シャンガルニエ。革命と近代化の波に呑まれ崩壊しそうになっていたフランスの誇りと栄光を蘇らせた男は、1860年3月16日、その67年の生涯を終えた。

そして新たにこの王国を主導する責務を担わされたのがパトリス・ド・マクマオン。

彼は果たして、かつての「偉大なる世紀」を蘇らせることはできるのか。

そして、その先にあるこの国の未来とは。

Victoria3 AAR/プレイレポート第22弾「フランス・レジティミスト」編。

第二回へと続く。

アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!

これまでのプレイレポートはこちらから

アフガンの黒い風:新DLC「Sphere of Infulence」を導入し、カブールスタートでアフガニスタンを形成しつつ英露による「グレート・ゲーム」の中で生き残りを目指していく。

世界で最も豊かで幸福なスイスの作り方:わずか2州の内陸国「スイス」で、1人あたりGDPと生活水準平均での世界1位を目指す内政プレイ

神聖ローマ帝国の復活:Ver.1.5で形成可能となった「神聖ローマ帝国」形成を目指すオーストリアプレイ

フランシア博士の夢:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶパラグアイ編

南の巨像:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶブラジル編

冷戦MOD(Cold War Project)日本・テストプレイ

偽史日本伝:MOD「Japonism」導入で遊ぶ江戸幕府~大日本帝国編

革命と改革のメヒコ100年史 :新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編

虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式

パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す

1.2オープンベータ「ロシア」テストプレイ:大地主経済と異なり、純粋に改革と、最終的にはソ連成立を目指す

強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定

大インドネシア帝国の夢:スマトラ島北端に位置する小国アチェが、インドネシア成立と世界1位を目指す

大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り

金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り