豊穣なるメソポタミア地域とインド地域に挟まれたアフガニスタンは、古来よりペルシャ帝国やイスラーム帝国、あるいはモンゴル系の帝国など、数多くの巨大帝国の支配に服し続けてきた。

この地の固有民族とも言えるパシュトゥーン人*1による国家が成立したのは18世紀になってから。サファヴィー朝から独立する形で成立したホータキー朝は短命に終わるが、これを滅ぼしたアフシャール朝からさらに独立する形で、1747年、ドゥッラーニー朝が成立する。

ドゥッラーニー朝初代君主アフマド・シャー・ドゥッラーニー*2は現在のパキスタンやイラン北部、インド北西部を含む最大版図を記録し、アフガン帝国と称されるほどの繁栄を極めた。

だが、18世紀末以降、宰相を輩出していたバーラクザイ部族が次第に力を伸ばし、国内での対立が深刻化することに。

最終的に1818年にドゥッラーニー朝(正確にはサドーザイ朝*3)のカームラーン王子がバーラクザイ部族の長ムハンマド・アズィームを殺害したことで、バーラクザイ部族による反乱が勃発。

ムハンマド・アズィームの弟であるドースト・ムハンマドは1826年にカーブルを掌握するが、その兄コハンデル・ハーンが部族の故地カンダハールを、カームラーン王子率いるサドーザイ朝残存勢力がヘラートを本拠にする形で、アフガンの地は三勢力による鼎立状態が生まれることとなった。

そして、このアフガンの混乱を、周辺諸国は黙って見てはいない。西はイラン高原を支配するガージャール朝ペルシア、北には南下政策を取ろうとするロシア帝国。そして南にはインドを支配するイギリス帝国が、ロシアによる当地の勢力拡大を嫌い、グレート・ゲームを引き起こそうとしていた。

ドースト・ムハンマドはこの混乱極まるアフガンの独立を護りきり、そしてかつての栄光ある祖国の繁栄を取り戻すことはできるのか。

そして現代に続く終わりなき戦乱と混乱とは無縁の、平和な美しきアフガンを、この世に生み出すことはできるのだろうか。

Victoria3 AAR/プレイレポート第21弾。

新DLC「Sphere of Influence」を導入して始める「アフガニスタン」編、これより開帳。

目次

Ver.1.7.0(Kahwah)

使用DLC

- Voice of the People

- Dawn of Wonder

- Colossus of the South

- Sphere of Influence

使用MOD

なし

第2回以降はこちらから

アフガニスタン統一戦争

1836年当時の「カブール」の指導者は、冒頭で記したようにドゥッラーニー朝から独立を果たしたバーラクザイ部族のドースト・ムハンマド。当初はハーンを名乗っていたが、1835年にこれをアミール(首長)と改め、以後この国はアフガニスタン首長国と呼ばれるようになる。

前述の通り、1836年当時にアフガニスタンを統一支配する政権は存在していなかった。首都カブールを占領するドースト・ムハンマドが実質的なアフガニスタン君主ではあったものの、イラン系文化との関連も根強い古都ヘラートはサドーザイ朝の残党が支配。

さらにバーラクザイ部族の故地であるカンダハールは、ドースト・ムハンマドの兄であるコハンデル・ハーンが支配し、アフガニスタンの地はこの三勢力による鼎立状態にあった。

よって、ドースト・ムハンマドが目指すべき最初の目標はアフガニスタンの統一である。そのために必要な州地域はカンダハール、ヘラート、ハザリスタン、カブリスタンの4つ。

カブリスタンはカブール政権がそのほとんどをすでに領有しているが、わずかに隣国チトラールもその一部を領有している。

これも回収しなければアフガニスタンは作れない。カンダハール、ヘラートよりも弱体なこのチトラールにまずは宣戦布告を行う。

が、チトラールはすぐに諦め、この地をすぐさま譲渡することに合意する。こちらとしても、カブリスタンさえ頂ければ無駄に血を流すつもりはないし、彼らの生命と領地をこれ以上脅かすつもりもない。

これであとは西の二国を征服するだけ。

もちろん最初は、より兵力の少ないヘラートからだ。

1.6から導入された外交プレイ開始時の「予測」(上画像の黄色枠の部分)は実に便利。

ここがどの国も空欄で参戦可能性がないことを確認した上で進めたのだが・・・

1836年2月1日。

まさかのロシア帝国の介入。ヘラート政権の支援に回るとのこと。

追加要求を出せば予想通りにはならないことはあるものの、まさか当初の要求のままでこうなるとは・・・

開始1ヶ月で詰んだか・・・次の星へ、と思っていたが・・・

1836年4月。

開戦直前にも関わらず、カブール-ヘラート国境の戦線にロシア兵の姿はない。

どうやら、陸路で両国に繋がっていないため、兵を送れないでいるようだ。

マジか、今更そんなことあるのか・・と思いつつもこれはチャンス。

数的優位を活かし、時に敗北することもありつつも、何度かの勝利を経て1837年3月にはヘラートの全土を制圧。

そのまま戦争支持率が-100に達し、1837年5月7日ヘラートは降伏した。

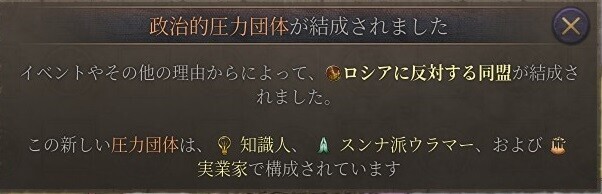

だが、この戦争の背後で、重要な動きが一つ。

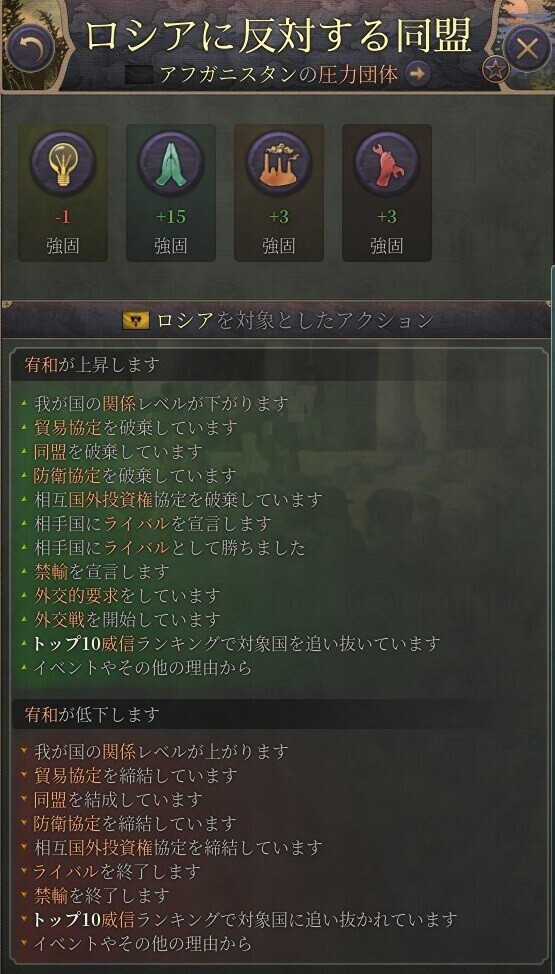

次なる標的であったカンダハールに対し、ペルシア(ガージャール朝)がその旧領の返還を求めて外交プレイを開始。

さらにそのペルシアの反対側に位置するオスマン帝国がカンダハール側につき、ペルシアと戦争状態に突入したのである。

結果としてこの戦争はペルシアの敗北で終わったようだが、その支援の代償として、カンダハールはオスマン帝国の「勢力ブロック」傘下に加わることとなった。

つまり、カンダハールに攻撃をすれば、同時にオスマン帝国勢との戦争を余儀なくされるということ。

アフガニスタン統一に向けての、巨大な壁がドースト・ムハンマドの前に立ちはだかることとなった。

と、思ったが。

よく考えるとこのカンダハールも周りを非同盟国に囲まれており、オスマン帝国とは陸路での接続がない。

つまり、ヘラートのとき同様、オスマン帝国軍は救援に来ることができない!

で、あれば、心置きなく戦争を開始できる。

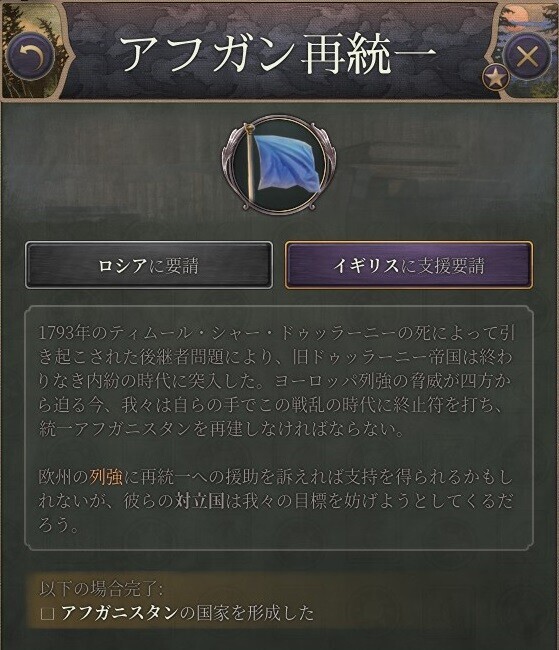

その前に、1838年10月に「国民皆兵」の技術をアンロックしたことで有効化された「アフガン再統一」のジャーナルを確認。

史実でもこの統一戦争の過程で、例えばヘラートのサドーザイ朝残存勢力はイギリスの助力を借りてバーラクザイ朝に対抗するなど、それぞれの勢力がそれぞれ外国の力を頼ような状況が生まれていた。

ゲーム上でも同様にアフガニスタン諸勢力はその統一を果たすまでの間、イギリスかロシアのいずれかの国家の軍事力を借りることができるようになっている。そしてその選択は、両国との外交的関係にも影響を及ぼすこととなる。

史実ではバーラクザイ朝はロシアに接近し、それに反発したイギリスとの間に二度に渡るアフガン戦争が繰り広げられている。

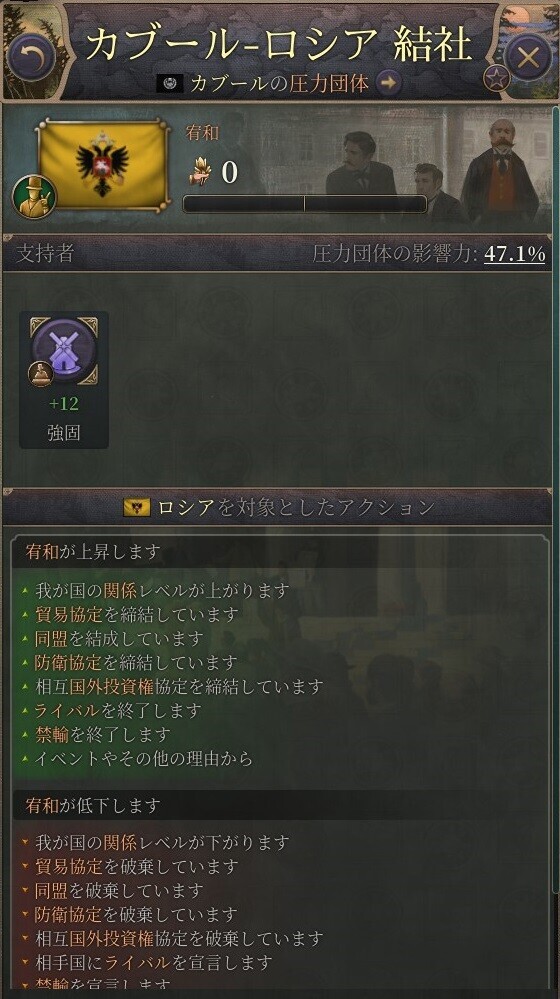

ゲーム上でも初期状態で最大勢力たる地主が親ロシア団体を設立しており、普通に考えればロシアに頼るのが筋ではあると思われる。

が、今回そのロシアがあろうことか(まるで史実のイギリスのように)ヘラート政権(サドーザイ朝)を支持し、戦火を交えようとしたのである。

この事実は、例え地主勢力の強力な意向があろうとも、覆せるものではない。

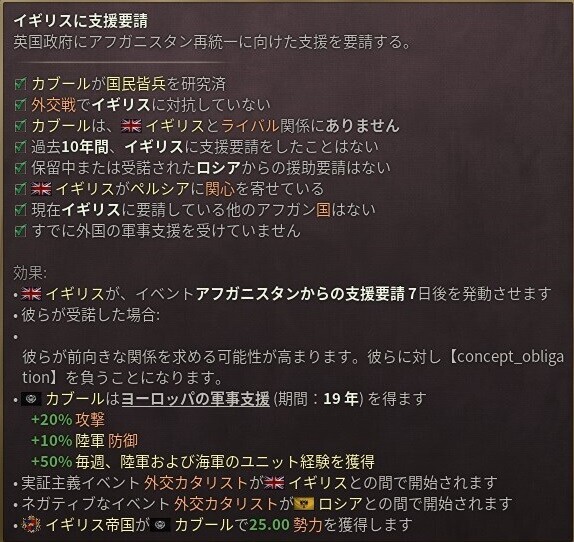

よって、ここではイギリスに支援を依頼することにする。

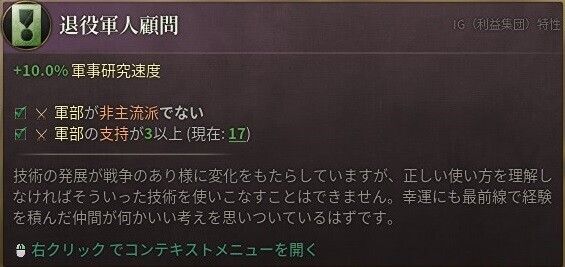

効果は軍事的な大きなボーナス。

先のヘラート戦争でも数的には優位であるものの、基本的には防衛側優位なこのゲームの仕様上、複数回の敗北を喫していたカブール軍。

今回のカンダハール戦争でも圧倒的優位を得るため、イギリスから支援を頂くことにする。

そして1840年9月15日。

いよいよ、ドースト・ムハンマドの実兄、コハンデル・ハーンの治めるカンダハール政権との戦争を開始。

イギリスからの支援も功を奏し、結局オスマン帝国からの助けを得られないカンダハール軍に対し何の問題もなく連戦連勝。

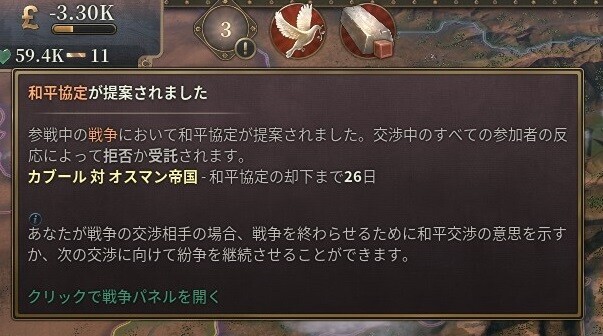

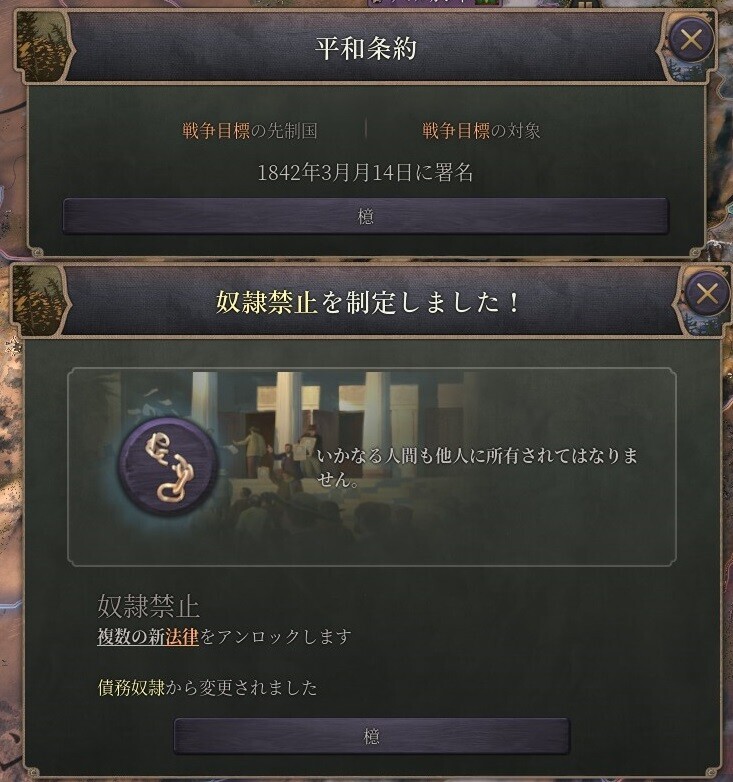

1842年3月13日。敵方の戦争支持率がマイナスになった途端にオスマン帝国側から早くも和平案が出てきた。向こうもエジプトとの戦争を始めていたため、早々にこれを解決したかったようだ。

その内容は、カンダハールに対するこちらの要求を全て飲む代わりに、オスマン帝国側が求めている「奴隷制の廃止」をカブール側も受け入れよ、というもの。

これは、ゲーム的にはむしろかなり美味しい話。当然の如くこれを受け入れる。

そして和平。同時に奴隷制廃止。

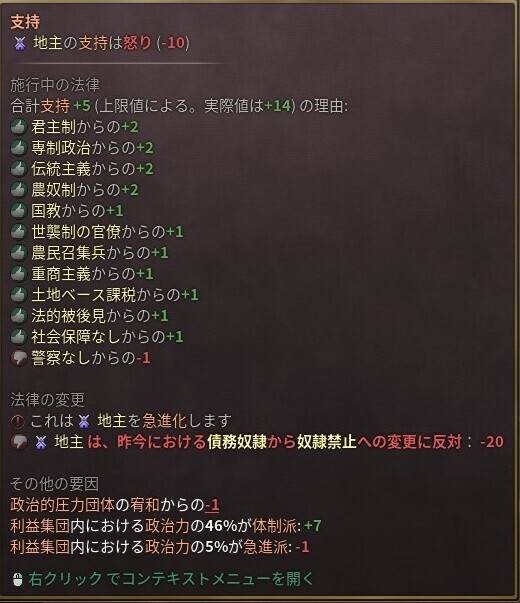

さすがに地主勢力は激怒しているが、本来その改正のために激しい法律議論を進めなければならない奴隷制を一瞬で廃止できたのは僥倖であった。

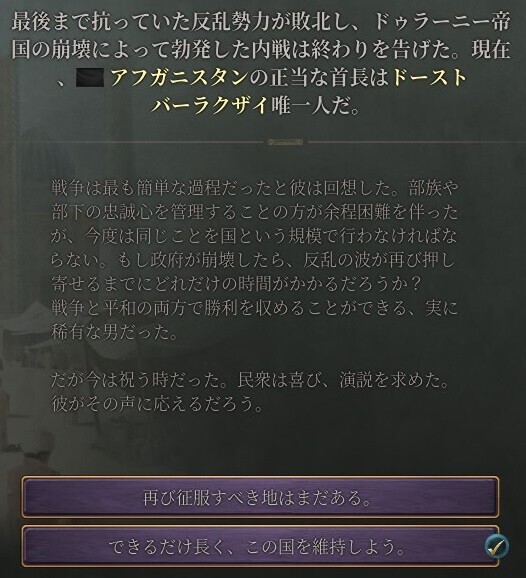

これで、アフガニスタン成立に必要なすべての土地が揃った。

ドースト・ムハンマドはついに、分裂していた祖国をまとめ上げ、統一されたアフガニスタンを復活させることに成功したのである。

だが、これでその野望が止まるわけではない。

かつて、ドゥッラーニー朝が実現した「アフガン帝国」の復活こそが、ドースト・ムハンマドの最終的な目標。

そして、国内の発展もまた、このアフガニスタンを独立した誇り高き栄光ある国へと押し上げるためには必須のことであった。

ここから、物語は本当の始まりを迎える。

帝国の復活

1842年4月7日。

アフガニスタン首長国首都カブールの宮殿内にて、国中の部族長と長老とが集う大会議が開かれていた。

その中心には「首長」ドースト・ムハンマドとその側近たちが集まり、今後の方針を話し合っていた。

口火を切ったのは、この国で最も影響力を持つ部族長たちのリーダー格ムハンマド・ホタク。彼は苛立たし気な様子を隠しもせず吐き捨てる。

「此度の敗戦、実に嘆かわしい。領地は得つつも、カンダハール政権の土地全てを得られたわけでもなく、その上でトルコ人たちの要求に屈し、奴隷制の廃止という内政干渉を許すとは。そのような弱腰を許していては、納得できない部族も出てくるのではないか。この責任、一体誰が取るつもりだ?」

ムハンマドは皮肉たっぷりに告げながら、その視線を傍らのムラド・カーンへと向ける。アフガニスタンの軍部の最高責任者として、統一戦争でも全軍を率いて活躍していた人物である。

そのムラドは気にした様子もなくムハンマドに言い返す。

「奴隷制など、我々の更なる発展と繁栄のための足枷にしかならぬ制度だ。すぐにでも廃止すべきものを、今回は領土奪還とともに得ることができた。むしろありがたいとさえ言える。我々が正しく理性的な改革を進めることで、強大な西洋国と対等な関係を築けるようになるだろう」

「貴様はこの法改正でどれだけの部族が損失を得たのか分かっているのか!」

ムハンマドはさらに怒気を強め、ムラドへと詰め寄る。

「大方あのアメリカ人の口車に乗せられているんだろうが、本当にこの改革がこの国の為になると思っているのか? 誇り高き伝統を捨ててまで、西洋の異教徒たちに媚を売ってどうする? 貴様のやっていることは売国奴そのものだ!」

「売国奴とは、一体誰のことを言ってるのかな?」

ムハンマドの剣幕に水を差すように静かに告げたのは、ウラマーたちの指導者である大ムフティーのナディール・マクサム。彼ら宗教勢力もまた、部族長たちや軍部と並ぶこの国の中心的勢力であった。

「ムハンマド殿、貴公とその仲間たちがしきりに味方に引き入れようと工作していたロシア帝国は、先達て我々の宗教的同胞たるカザフ=ハン国を無理やりに飲み込まれましたな」

「そのことを我々は実に遺憾に感じております。そもそも、そうでなくとも先のヘラートとの戦争において、彼らは旧王家の味方につき、我々と敵対しようとしていたのです。今や、ロシアを味方だと思うのは貴公らしかおらず、農民たちも知識人たちも含めた多くの国民が、ロシアを敵として認識しております」

「その通りだ」

と、ナディールの援護に気をよくしたムラドが同調する。

「我々軍部は公式には立場を明らかにはしていないものの、ロシアを脅威と考える点においては同意する部分が多い。それ故に我々は、イギリスから軍事的な支援を得たのである。

我々は確かにイギリスから支援を得て、彼らの制度を取り入れることもした。しかし全てはこの国を真に強くし、そして真に独立を得るためのものだ。それを売国奴呼ばわりとは、実に心外である」

「そこまでだ」

高座に座りつつ黙って話を聞いていたアミール、ドースト・ムハンマドは、ため息とともに話を遮った。

「すでに我の承認のもと決定を下したことについて異を唱えることは許さん。ましてやそれによって、国を導く責のある者同士がいがみ合うことなど、もっての他だ。

今必要なのは、この先どのように進めるかだ。大方針は、ムラドの言う通り、この国の強大化であり発展だ。その為に必要なことを申せ」

は、とムラドはすぐさま平伏する。ムハンマドは憮然とした表情を見せるも、特に反論はせず押し黙った。

ムラドは口を開く。

「内政としては、先達て定められた新方針に従い、北のトルクメニアへの『植民』を開始しました。同地は統一された王権は確立されておらず、諸部族を少しずつ傘下に収められていると聞きます」

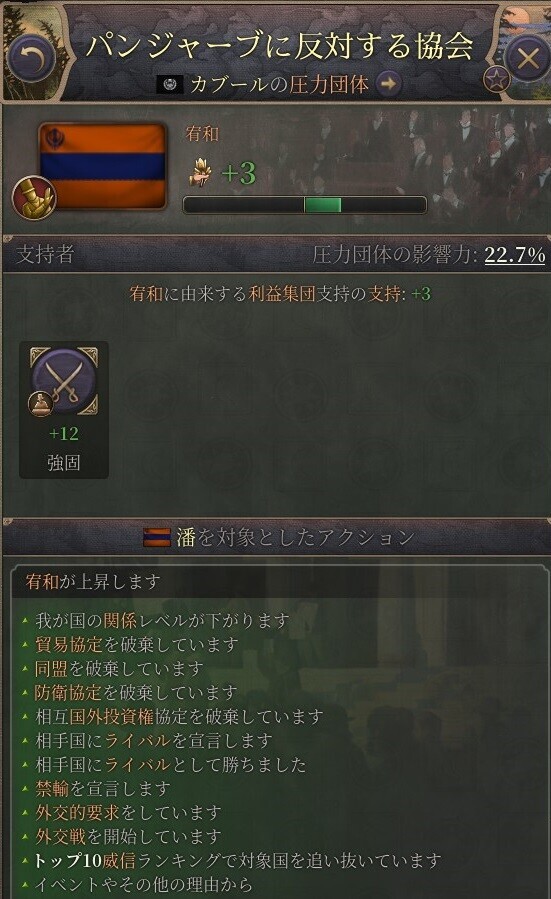

「そして外交としての方針ですが――我々軍部としては、隣国のパンジャーブへと攻め込む方針を提示したいと思います」

ほう、とドースト・ムハンマドは興味を示す。ムラドは説明を続ける。

「ご存知の通り今より18年前、当時のパンジャーブ支配者であったシク王国は、旧王家と組んで我々に攻撃を仕掛けた末に、ペシャーワルの地を奪って行きました。当地はパシュトゥーン人の人口も多く、我々がいつか必ず取り返さねばならぬ土地であります」

「そしてそんなシク王国は、昨年の内乱を経て国王カラク・シングが追放され、共和制が開始されております。しかしその統治も安定したものではなく、すでに国内には王党派による再反乱の兆しが見えるなど、不安定化の一途を辿っております」

「今や我々の土地を奪い返すチャンスは目の前にあります。今こそこの憎きパンジャーブに攻め込むべきときです!」

「しかし、奴らの軍隊は我々より精強で恐るべきものだ」

と、ムハンマドがいまだ憮然とした表情のまま横槍を入れる。

「奴らはすでに小銃を全部隊に配備し、また我々の所有するような旧式のものではない、最新式の機動砲兵を用意している」

「内乱で混乱しているのは事実なれど、ヘタに手を出せば大火傷を負うことになるぞ?」

「分かっている」

ムハンマドの言葉に、ムラドは真剣な表情で返す。そして視線をアミールへと向ける。

「故に、今後数年間に渡り、我々は軍事改革に全力を尽くす必要があります。それは、いずれにせよこの大国の狭間に位置する我らが祖国を守り抜く為には必要不可欠な改革となります。かつての旧王家との戦いを勝ち抜いてきた歴戦の精兵たちの力と知恵も借り、10年・・・いや7年でパンジャーブを倒しうる体制を作ると約束致します」

ムラドの力強い宣言を受け、アミールは頷いた。

「分かった。ムラド、この件はお前に一任する。我らが祖国に、かつて旧王家が成し遂げた以上の栄光をもたらし、そして未来永劫にわたる独立を勝ち取るため、必ず成し遂げよ」

はっ、とムラドは平伏し、ナディールも静かに首肯し、そしてムハンマドもまだ不満気な表情を浮かべながらも渋々といった様子で頷いた。

これで、方針は決まった。

アフガニスタンの統一を果たしたバーラクザイ朝は、かつての帝国の復活に向けた一歩を踏み出したのである。

結論から言えば、7年でパンジャーブを凌駕するというムラドの約束は、1年前倒しの6年で成し遂げられることとなった。

1848年5月。イギリスの軍事顧問への働きかけや顧問団の努力の甲斐あり、西欧諸国の少なくとも数十年前のレベルの軍備は十分に揃えられるだけの戦力を整えることはできた。

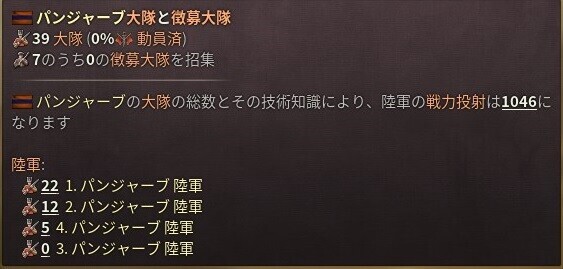

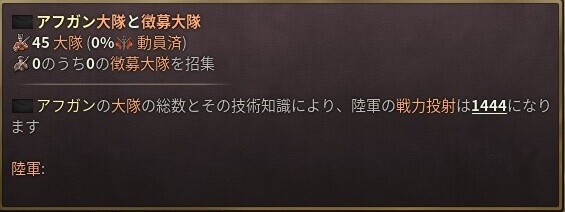

戦力投射で見ても、パンジャーブの1,046に対しアフガニスタンは1,444と約1.5倍。

これならば勝てる、と踏んだムラドはアミールの裁可を得て、1848年7月、パンジャーブ共和国に対し最後通牒を突きつけた!

そして・・・

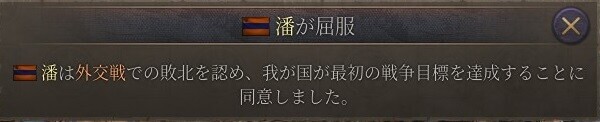

7月29日。

パンジャーブはこのアフガニスタン首長国の要求に対し、パシュトゥーン人居住地の割譲を受け入れる返答を送ってきたのである。

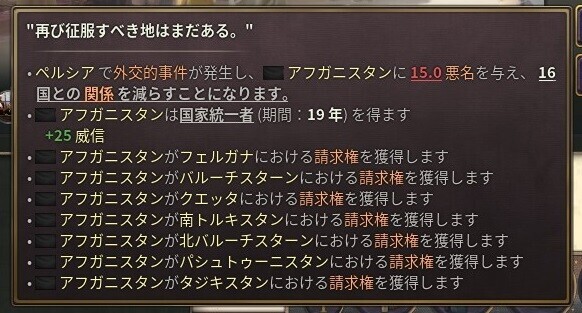

一人の犠牲も出すことなく当初の目的を達成できたことで、アミールは満足した様子を見せていたが、ムラドと血気盛んなアフガン兵たちはやや拍子抜けする思いを抱いており、彼らは次なる野望、すなわち「帝国の復活」を目標として掲げ、アミールの承認を勝ち取る。

1849年6月。東方チトラールのパシュトゥーン人居住地域を奪い取り、属国化する。

1850年1月。北方クンドゥーズから南トルキスタンを獲得。

1851年3月。コーカンド・ハン国からタジキスタン、フェルガナを奪回。なお、ロシアも同時期に同国に圧力をかけ、シルダリヤの土地を奪い取られたコーカンド・ハン国は一気にその領土を縮小させることとなった。

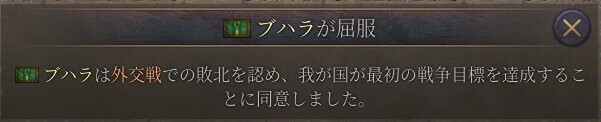

そして1854年10月までの間に、ブハラ=ハン国、マイマナを次々と征服。

最後にカラート王国とその傘下のマクラーン王国によって支配されていたバルーチスターンに侵攻。

1855年11月にはこれを降伏させ、ついにアフガニスタンは念願の海への道を手に入れ、かつての「アフガン帝国」を完全に再興することに成功したのである。

「実に見事であった、ムラド」

アミール、ドースト・ムハンマドが手ずからムラドに勲章を与え、これを褒め称える。

「貴公はまさに我らがアフガンの最も勇敢なる戦士にして、聖なる誇り高き剣である。その名は我らが祖国の歴史に永遠に刻まれることになるだろう」

「勿体なきお言葉。有難き幸せで御座います」

ムラドはひたすら恐縮に肩を振るわせつつ、大いなる満足感と共にその瞬間を味わっていた。彼は熱心な王党派であり、心からこのアミールを尊敬しこれに忠誠を尽くすことに疑問を持つことはなかったが、同時に自らの栄誉への人並みの欲望もまた持ち合わせていた。

面白くないのは、各部族長たち貴族である。

彼らは軍部が力をつけ、さらにこれを利用してアミールがその独裁的な権限をより高めていくことに警戒心を強めていた。

すでに地方の部族長たちの権限を奪い取るような形で専門的な警察機構が整備されているほか、従来型の各部族がそれぞれの部族民を徴兵支配を集める方法から、専門の職業軍人を育て政府がその軍事力を独占するような改革も視野に入れていると聞く。

現在のアミールはすでに62歳と高齢だが、その後を継ぐと目されている息子のアクバール・シングは軍部からの影響力が強く、彼自身も軍部を中心とした改革を推進していく意志があることを公言している。

このままでは、「我々のアフガン」が奪われてしまう。部族長たちはそのような危機感の下、この改革を潰すような奇策を用いる必要があると確信していた。

それが例え、このアフガニスタンという統一されし祖国を裏切ることになるやり方であったとしても。

1856年7月。

北方の帝国ロシアが、突如としてアフガニスタンに対し投資権及びその領土の大幅な割譲を求めて最後通牒を突きつけてくる。

偉大なる帝国を復活させたバーラクザイ朝。

しかしその目の前には更なる高い壁が立ちはだかることとなったのである。

果たして、アフガニスタンに栄光の未来はあるのか。

第二話へと続く。

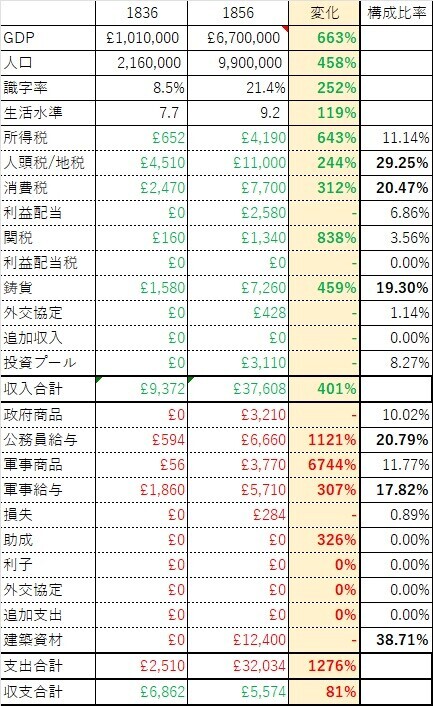

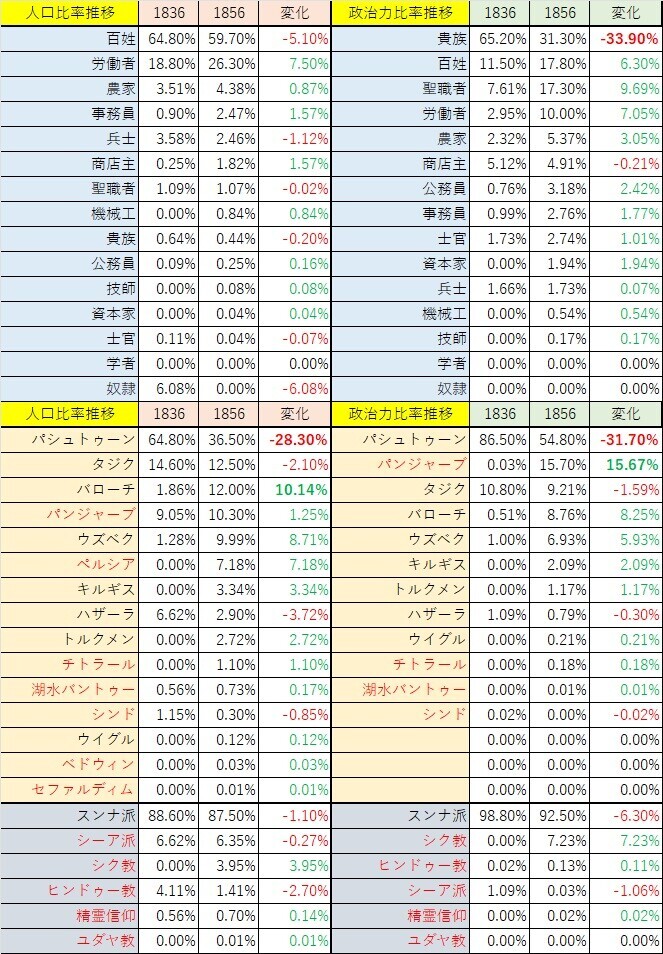

1836⇒1856の収支推移・人口比率推移

アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!

これまでのプレイレポートはこちらから

世界で最も豊かで幸福なスイスの作り方:わずか2州の内陸国「スイス」で、1人あたりGDPと生活水準平均での世界1位を目指す内政プレイ

神聖ローマ帝国の復活:Ver.1.5で形成可能となった「神聖ローマ帝国」形成を目指すオーストリアプレイ

フランシア博士の夢:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶパラグアイ編

南の巨像:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶブラジル編

冷戦MOD(Cold War Project)日本・テストプレイ

偽史日本伝:MOD「Japonism」導入で遊ぶ江戸幕府~大日本帝国編

革命と改革のメヒコ100年史 :新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編

虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式

パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す

1.2オープンベータ「ロシア」テストプレイ:大地主経済と異なり、純粋に改革と、最終的にはソ連成立を目指す

強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定

大インドネシア帝国の夢:スマトラ島北端に位置する小国アチェが、インドネシア成立と世界1位を目指す

大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り

金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り