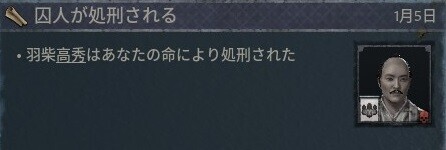

1604年、天下分け目の大決戦「大坂の陣」に勝利した織田信雄は、最大の敵、羽柴を服属させ、日ノ本の最大勢力へと伸長する。

その後、毛利をも服属させ、西国への影響力を存分に高めた織田家であったが、その前に立ちはだかったのが、かつて妹背山の戦いで信雄・徳川連合軍を敗北せしめた四国の雄・長宗我部家。

当代当主・信親の類稀なる軍略を前にして白地城の戦いでは再度の敗北を喫し、さらに羽柴家当主・秀親による反乱も勃発。織田家は最大の危機を迎えることとなる。

だが、この「信雄包囲網」を、彼は謀略と大軍をもって挽回。

最終的に1613年末には長宗我部家を降伏させ、1614年末には武庫の戦いで秀親・高秀兄弟を捕え、翌年1月5日に大坂・道頓堀刑場にて両名の打首が行われた。

かくして、織田家中に再び平穏が訪れる。

中断されていた織田信雄の天下統一への野望が再び始動する。

その矛先は、西国の果て、九州。

しかし、その地に眠る「鬼」の存在は、彼の一族に大いなる「悲劇」をもたらすこととなる。

Ver.1.10.2(Quill)

使用DLC

- The Northern Lords

- The Royal Court

- The Fate of Iberia

- Firends and Foes

- Tours and Tournaments

- Wards and Wardens

使用MOD

- Japanese Language Mod

- Shogunate(Japanese version)

- Nameplates

- Historical Figure for Shogunate Japanese

目次

前回はこちらから

九州の役

1616年4月9日。大坂合戦後、剃髪し、高野山への蟄居を命じられていた織田三七郎信孝が遠行。常に謀反の疑いをかけられ、監視され続けている中で、懊悩の裡に死んでいったと聞いている。

彼だけではない。信雄の弟妹たちの殆どが、彼よりも先にこの世を去っている。

信雄は独り、生き永らえ過ぎているのだろうか。

しかし、まだ死ねない、とも彼は思っていた。父が果たせなかった天下一統の野望、これを完成させるまでは――。

「与一郎」

「は」

信雄の呼びかけに、幕府の外交を一手に担う取次頭、細川与一郎忠興が入室する。外交のみならず武勇にも優れ、そして信雄の嫡男・秀雄の岳父にもあたるこの人物は、信雄政権におけるもっとも重要な存在の一人であった。

「例の件の進捗は如何?」

「は。丁度、状況が動き出しておりまする。島津・鍋島両陣営による膠着状態に陥り続けていた九州ですが、先達て肥後中央・益城郡での境目争いがやや中規模な争いにまで発展していることを確認致しました。兼ねてより発出し続けている戦争停止令に対する明確な違反とみなすことが可能です」

「良し」

満足したように信雄は頷く。

「すぐさま毛利、井伊、山陰の高雄に動員を命じ、九州に向かわせろ。我も秀雄と共に出陣する。先行して鍋島爺には遣いを出すように。『戦後の条件』について、違いないよう宜しく頼むぞ」

「承知仕りました。柴田・上杉・徳川の同盟国たちへは支援要請致しますか?」

「要らぬ――我らだけで十分過ぎるほどだろう」

--------------------

「孫四郎様、織田から遣いが来ております」

「通せ・・・何れにせよ、我らに拒否権などない」

北九州の覇者・鍋島直茂は、唸るようにして応える。元々の主君・龍造寺隆信の死後、その嫡子・政家を補佐し続けてきたが、やがて対立の末に謀反を起こし、その家を完全に乗っ取ることに成功した、戦国一の老獪なる梟雄である。

「御父上・・・本当に、この道を選ぶというのですか。ようやく龍造寺を倒し、独立の道を得られたというのに・・・」

直茂が嫡子・勝茂が、不服そうに告げる。「そもそも、今回の小競り合いを戦と見做すのはあまりにも無理があります。こんなことで『約定』を当てはめられては――」

「分かっちょる」

しかし、勝茂の言葉を直茂は鋭く制止する。そのあまりの迫力と、虎のように燃える父の目を見て、勝茂は言葉を飲み込む他なかった。

「お前はもっと先を見なければならん・・・もはや、この道のほかに、我らが鍋島家の進める道は残っとらん」

部屋中を沈黙が支配し、やがて襖の奥から来客の到着を告げる遣いの言葉が投げかけられる。

「入れ」

直茂の言葉を受けて開けられた襖の向こうから現れたのは、懐かしい顔であった。北九州・鞍手郡を代々統治する麻生家の男であり、毛利、そして今は織田に仕え、西中国の周防国をも領有するに至った家氏である。

「お前が自らやってくるとはな」

「ええ。若き頃はお世話になり申した。お陰様で織田家中でも出世させて頂き、こうして孫四郎殿への使者などという名誉な役回りも頂くほどです」

「御託は良い。要件を申せ」

直茂の言葉に、麻生は貼り付けていた笑みを消し、蛇のような瞳で直茂を睨み返す。両者の醸し出す雰囲気に、勝茂も思わず身震いする程であった。

「それでは、直截に。時間もないことですしね。ご存じの通り、先達て島津が益城の地で境界を越え進軍を開始しました。これは征夷大将軍が兼ねてより発出しております戦争停止令に明確に反するものであり、付きましては貴家との『約定』に添い、幕府軍を直ちに此処九州へと向かわせております。孫四郎殿にも兵を出していただき、共に島津を屈服させましょう」

「戦争というが、今回の件は唯の小競り合いだ。幕府が出るほどのものでもない」

直茂は先ほど勝茂に言われたことを同じように麻生に突き出す。だが麻生は怯むことなく、即座に応える。

「いえ、程度の大小は問題では御座いません。大事なのは、彼らが幕府の――ひいては、朝廷の――命令に従わなかったということだけです。彼らは今や朝敵であり、征伐しなければならない相手なのです」

直茂は嘆息する。勝茂もまた、黙ってこれを見ていることしかできなかった。

「とは言え、『約定』は『約定』。これに従い、貴家もまた、幕府に傘下に加わることを承諾願います」

直茂は黙って麻生を睨みつけ続けていた。麻生も負けじとこれを睨み返し続ける。

どれくらいの刻が経ったか分からないが、いずれにせよ沈黙を先に破ったのは直茂の方であった。

「――分かった。承知しよう。これより我らが鍋島家は幕府の一員としてこれに与する。何卒、宜しく申し上げます」

言葉と共に、直茂は床に手を当て、頭を低く下げ額を擦り付けた。

勝茂は訳が分からないまま、すぐさま父に従い自らも額を床に押し当てた。

夏が近づいてきている中だというのに畳は異様に冷たく、口惜しさも怒りも感じることができない程であった。

---------------------

「――そうか、幕府が動き出したと」

その報告を、島津家当主・島津義久は落ち着き払った様子で受け止めていた。慌てふためていた様子であった使者や家臣たちも、彼のその様子を見て冷静さを取り戻し始める。

「問題はない。いずれにせよ、いつかこのようになることは分かっていた。皆の者、最後の確認だ。我々に隷従の道はない、薩摩の地に、中央の汚い足を乗せるわけにはいかない、――そうだな?」

とても80を超えているとは思えないほどの威厳と迫力でもって並び立つ家臣たちに尋ねる義久に対し、家臣団は皆一様に咆哮でもって応える。

これを満足気に眺めやりつつ、義久はまた別のことを考えていた。

(義弘、歳久、家久――先に逝ったお前らの意思を、儂は決して忘れぬ。儂が今こうして長生きしている意味が、ここにこそあると、確信しておる)

「万寿丸」

「は」

義久の言葉に、島津久保が応える。義久の弟・義弘の次男であり、今存命中の島津家中の中では最も軍略に優れた男として知られている。

「貴殿が一番槍だ。島津の名を、上方の連中に思い知らせて見せよ」

義久の言葉に、久保はしっかりと頷いた。

「承知致しました。必ずや、伯父上のご期待に応えてみせます」

緑川の戦い

1617年3月3日。

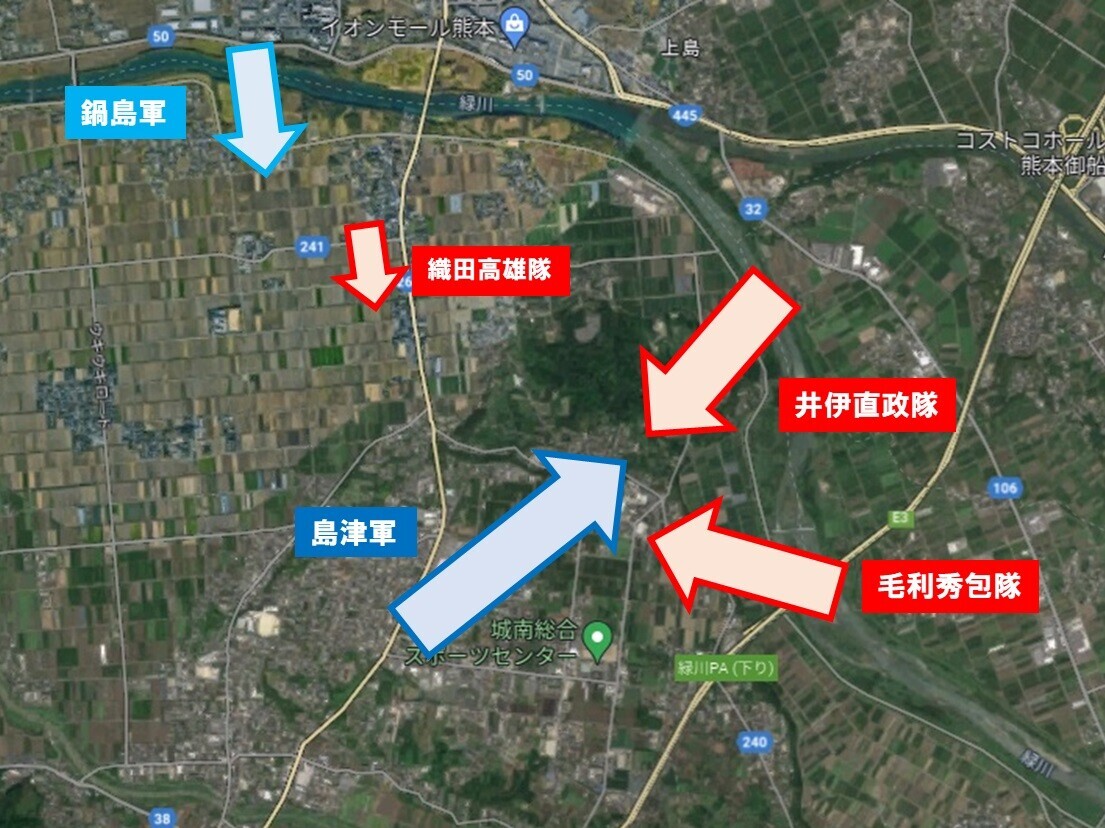

先遣隊として九州に派遣されてきていた井伊直政率いる四国方面軍、毛利秀包率いる西中国方面軍が先行して益城の地へと進軍。先行してここを占拠していた島津軍は、彼らの接近を前にして戦わうことなく緑川を越え、宇土の地へと逃げ込んだ。

遅れてやってきた織田高雄率いる山陰方面軍は、鍋島家の兵と合流し、託麻(熊本)へと陣取る。

緑川を挟んで両陣営の睨み合いが始まる。

そこで、井伊直政は敵地に放っていた密偵から、とある情報を手に入れた。

「――伏兵、と」

「ええ、宇土城の手前、あの小高い丘のところに、少数ながら」

「成程な・・・我らが宇土城を包囲したとき、その背後から襲い掛かるつもりか」

かつて四国戦役にて伏兵には痛い目を見せられていた直政にとって、それは何としてでも避けたい状況であった。

「どうされますか? 大坂より将軍様の本隊が到着するのを待ちますか?」

「いや・・・」

直政は暫し考え込む。

「寧ろ、この状況を利用しよう。奴らがそこに伏兵を紛れ込ませていることをこちらが知っていると悟られないよう動き、逆に高雄殿の軍と共に丘を包囲する。そこで城から後詰めが出てくればこちらの思う壺であるし、出てこなければ安全に伏兵を倒すことができるというわけだ」

「敵の眼前で渡河することになりますが・・」

「奴らの目的は宇土城で背後をつくことだ。すんなりと通してくれる可能性はあるし、もしも向かってくるにしても、伏兵用の寡兵であれば、こちらの三千の軍勢であれば渡河中でも十分に対処できるだろう。

いずれにせよ、一度は野戦で結果を出さなければ、諸城も調略に応じず、戦役は泥沼化しかねない。奴らが計略に嵌めてやろうと思える軍勢のときに仕掛けねば、好機は失われる。殿の軍が来る前に、動かねばならん」

そこまで告げたあと、直政は付け足すようにして伝令に伝えた。

「但し、高雄殿の軍にはこちらの渡河が完了するまでは動くことのないように伝えよ。彼方は鍋島軍が共にいるとは言え、まだ彼らを十分に信頼できる状況ではない。万が一、此方にて戦端が開かれたとしても、緑川の彼岸にて逃散兵を迎え撃つのみとし、決して動く勿れ、と」

3月4日午前9時。

井伊直政隊1,506、毛利秀包隊1,436、緑川の渡河を開始する。南国と謂れし肥後の国であってさえ、晩冬の川の冷たさは計り知れぬものであり、さらに常に敵襲に怯えながらのその渡河は、多くの農兵達の身心胆を寒からしめた。

それでも、太陽が空の最も高いところに到達する頃には、ようやく軍勢の半分近くが渡り終えるようになり、既に上陸していた部隊を中心に、陣構えを整え始めていた。

この瞬間が最も危険であることを、直政は十分に理解していた。

そして、その予感が的中するが如く、物見が直政に報告する。

「山が動き始めました」

直政も見ていた。視線の先、地元の民には雁回山と呼ばれているらしいその丘の木々の間から、黒い塊が少しずつ増え、大きくなっていくのが見える。やがて、鬨の声と無数の甲冑の重なり合う音とが波の如く押し寄せてきて、緑川沿いの織田軍陣地へと押し寄せようとしていた。

「鉄砲隊、構え!」

直政の鋭い言葉に、準備していた鉄砲隊が前に出て、迫り来る黒い波に向けて銃口を差し向ける。

「ってーー!!」

轟音と共に鉛の雨が島津兵達に突き刺さり、勇壮さで知られる薩摩武士達の屍が築かれていく。

だが、敵の第一陣が倒れたのち、その背後からは同じ数がそれ以上の数の兵達が現れ、怯むことなく前進を続ける。

「槍衾隊、出でよ!」

直政の令に従い、傍に退いた鉄砲隊の間から槍隊が現れ、押し寄せる敵兵に向けて突き出していった。

――想定以上に、数が多い! よもや、初めからこれは伏兵などではなく・・・!

槍衾によって突き倒された敵兵の背後から、仲間の死体を踏み台にしてさらなる敵兵が現れ、織田軍先陣の槍隊に次々と襲い掛かり始める。死をも恐れぬその威容に、兵たちの士気がみるみるうちに下がっていくことを感じる。

「崩れること勿れ! 押し留めよ!」

直政は号令を発し、全軍に規律を加える。

「臆すること勿れ! 我らが織田の、天下の将軍の兵たる誇りを持て! そして貴殿らは、何よりこの国斬り兵部の精鋭たちなのだからーー!」

直政の旗本衆が中心となり、島津兵に劣らぬ勇猛さを見せながら鬼の薩摩侍たちを押し留める。慌てて渡河を完了させたばかりの兵たちもすぐさまこの戦陣に加わっていく。

思いもよらぬ敵兵の数ではあったものの、趨勢は確実にこちらに向いてきているーー直政は、そう確信していた。

その時、伝令がその報せを届けに来た。

「北方より市兵衛殿の軍勢、寡兵にて横槍入れるべく押し寄せてきております!」

---------------------------

雁回山。かつて鎮西八郎源為朝が住んでいたとされ、六十四人力の強弓で山を通る雁をいつも射落としていたとして知られる。

この山を「仕掛け」の舞台としたのは、そんな源為朝の故事にあやかってのことでもある。かの怪力無双の力を少しでも得られれば、この難局を乗り越えられるんと――。

だが、眼前に広がる状況は、その壁が如何に高いものであるかを思い知らされる光景であった。

「国斬り兵部」井伊直政。織田軍最高の武将と誉れ高いその男が率いる精鋭軍団は、渡河中で兵数においても劣る状況にもかかわらず、勇猛果敢な島津軍を押しとどめ、あわよくばこれを押し返さんとしていた。

絶対的劣勢を打ち破る秘策として選んだ、この雁回山の計。だが、それも、徒労に終わってしまうのか――そう思い始めていたとき、久保のもとに、その報せが飛び込んできた。

「織田軍の一部が、北方より緑川を越え、寡兵にて本陣に近づいてきております! このままでは横槍を突かれるかと――」

その言葉に従い左手を顧みれば、確かにそこには、数百程度の寡兵なれど猛烈な勢いで近づいてくる一団が。その翻る旗には、織田木瓜。

――織田一門か!

「万寿丸」

背後から、久保に声をかける者あり。それは、島津義久の孫であり、存命中の島津家中最も武勇に優れた男、島津忠清であった。

「もはや、策は通せず。ならば、織田ん首だけは、持って帰っど」

忠清の言葉に、久保も覚悟を決めて頷く。

「全軍、我が命ずる――。左へ大きく転回し、迫りくる織田一門の旗めがけ、全力で突撃を食らわすぞ――!!」

---------------------------

半時前、井伊直政隊の渡河地点より10㎞程北方の緑川北岸。鍋島軍2,600と並ぶようにして、織田高雄は200の供回りを引き連れて待機していた。

織田信雄の次男、高雄は、雑賀孫市の薫陶も受けた、非常に優秀な武人ではあった。織田軍の戦線においては常に前線に立ち、多くの武功も打ち立ててきた。

しかしそれ以上に、彼の周りの武人たちがあまりにも有能過ぎた。井伊直政、真田信繁、伊藤一刀斎・・・さらには、妻の稲さえも、かの本多忠勝の息女にして、彼女自身も武将として戦場で勇猛果敢に戦う戦歴を残してもいる。

そんな周囲と比べてしまうことで、常に劣等感を感じ続けていた高雄は、それがいつしか焦りとなって彼の足を引っ張ってしまうことが増えていた。10年前の大坂の陣でも、それがゆえに敵将に負傷させられ、それどころか戦線崩壊のきっかけを作りかねないところでもあった。

それでも、彼は「挽回」せねばならない、という強迫観念にさらされていた。

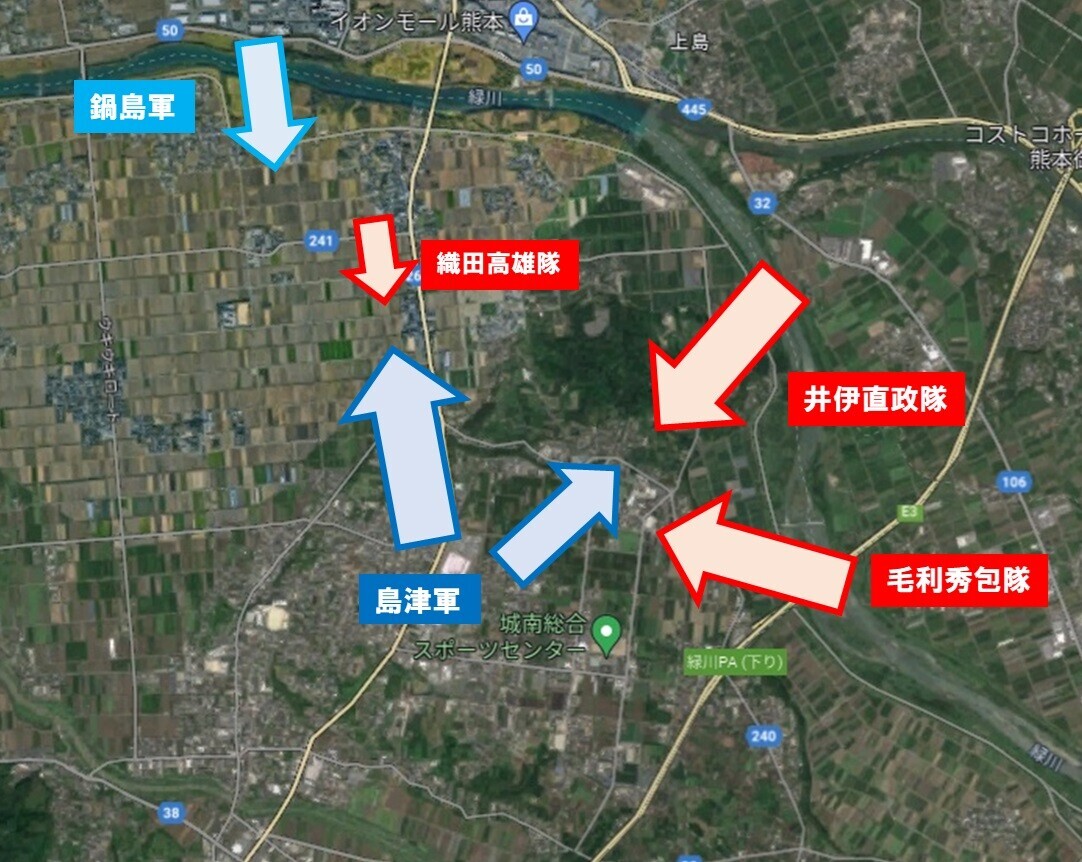

そんな折、目の前の雁回山麓にて、渡河中の井伊直政隊と敵の伏兵――いや、規模的に伏兵の振りをした本隊――とが激突し、やや自軍が劣勢であると見るや、居ても立っても居られなくなり、咄嗟に自らの騎馬へと跨った。

「若様! なりませぬ! 兵部殿からは、戦端が開かれたとしても、決して川を渡る勿れと――」

「我に、味方が目の前でやられるのをただ黙って眺めていろと申すか! 構わぬ、我一人でも参る!」

家臣団を振り切り、川の只中へと突き進んでいく高雄。慌てて家臣団も各々の馬や船を取り出し、すぐさま主君の後を追い始める。

動揺したのは鍋島軍である。織田の子息が飛び出した以上、すぐさまこれを追わねばならないが、かと言ってあまりにも無謀、そして渡河となれば、その陣形はバラバラ、まともに追いかけることはできず。

結局、高雄の部隊はわずか200程度の寡兵のみにて、敵本隊に対する横槍を加えようと近づくこととなったのである。

だが、これを見逃すような島津軍ではなかった。

思いのほか井伊・毛利軍に対し苦戦し、ともすれば崩壊の危機に瀕していた彼らにとって、突如現れた織田一門の少兵の存在は、「せめてもの土産」にはもってこいの存在だったのである。

「転回、転回せよ――織田が一門の旗、これを目掛けて、全軍突撃を掛けよ――!」

島津軍総大将、島津久保の号令の下、その主力部隊が一気にその矛先を左手に向き直す。狙いに気が付いた井伊軍がすぐさまこれを討ち取らんと前に出るが、島津兵の一部がこれを防ぐべく決死の防壁を築く。

その隙に、島津の鬼軍団は、高雄の眼前にその威容を曝け出したのである。

「わ、若――!」

高雄は、目の前に迫りくる死の匂いに、どこか安堵する思いすら、抱いていた。

これまで、常に何かに急かされ、追い立てられている心地が拭い切ることができずにいた。

しかし、今、自分は、戦場において、仲間を護るという勇猛さに包まれて、この命を散らすことができるのだ。

それこそが、戦国武将の、あるべき姿であらん、と――。

「我が父、我が妻よ、我の死に様、とくとご照覧あれ――」

1617年3月4日。織田兵部大輔高雄。織田信雄の次男として生まれ、34年の生涯を経たのちに、戦場にて華々しく散る。その死に顔は、どこか満足そうに見えたという。

「何――」

高雄の討ち死にの報せを受け、井伊直政は思わず馬上から崩れ落ちそうな心地を覚える。

が、すぐに彼は立て直す。高雄がその捨て身の横槍により生じた、千載一遇の好機を、ここで失うわけにはいかない。

「全軍、島津を背後から叩き潰せ! 一人残さず逃がすな! 若君の仇討ちだ!!」

1617年3月4日夕方4時。太陽が西の雲仙岳に向けて傾きかけたころ、その激戦は終わりを告げた。

島津久保は絶望的な包囲戦の中でも数多くの兵を引き連れて戦場を脱したものの、上方との最初の戦いにおける敗北という、島津にとっては大きな痛手を背負うこととなってしまった。

だがもちろん、織田軍にとってもこの戦いは苦い思いを味わうこととなったのは確かであった。

宇土城の包囲を続けていた井伊直政の下に、やがて3月10日、織田信雄および織田秀雄の軍勢5,000が到着する。

そして、信雄はその事実を知らされることとなる。

-------------------------------

宇土城郊外の森の中。

居並ぶ織田兵の先頭に座す軍中最大の武将・井伊直政は、来陣した主君・織田信雄を前にして跪いていた。

「我が殿――此度は、実に面目亡き候」

勝ち戦の直後だというのに、一同は押し黙り、何も言えずにいた。鳥の囀りさえも不気味なほど聞こえぬほど静まり切った森の中で、ただ、直政の声だけが響き渡る。

「我が不徳の致すところ、殿が若君を、眼前にて死なせ給うた。もはや、申し上げる言葉も、御座いませぬ。

どうか――打首なり、何なりと、お申し付け下さいませ。あるいは、許されるならば、この腹をば、召しまする」

全兵平伏し、ただ、主君の沙汰のみを待つ。

永劫とも思える時が過ぎ去り、やがて、殿がその重い口を開いた。

「切腹無用。打首もせぬ。それよりかは、先々の武功、大儀であった」

信雄の言葉に、直政はおそるおそる顔を上げる。

「市兵衛がいかに無謀で短慮な男であったかは、この儂が一番よく知っておる・・・

だが、兵部よ。お前から見て、市兵衛は・・・それでも最後に、一筋でも、勇敢さは見せていただろうか――?」

震える声と共に告げる主君の言葉に、再び直政は視線を落とし、精一杯の声と共に叫ぶようにして応えた。

「は――実に、実に、勇敢で御座いました」

直政の言葉に、信雄は暫し沈黙を保った後、最後に一言、「そうか」とだけ呟き、その場を後にした。

--------------------------------

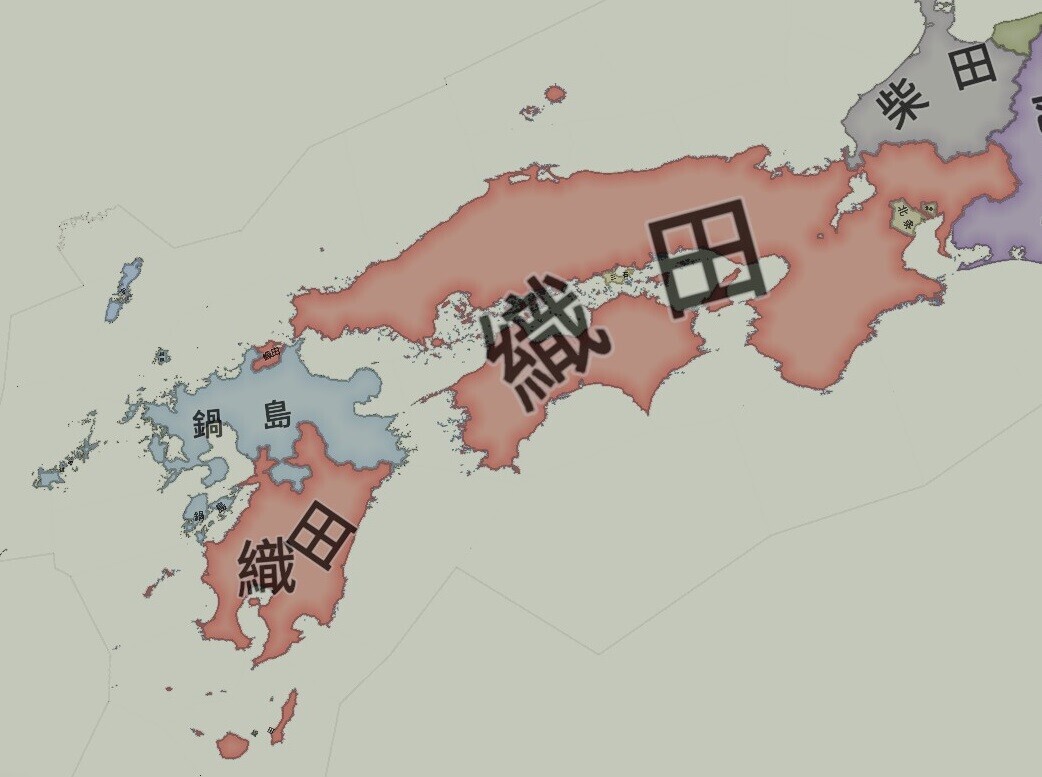

「緑川の戦い」における織田軍の勝利は、その一門の死という悲劇はあったものの、それでも上方軍の島津軍に対する圧倒的優位を示す好例となった。

さらにそこに、信雄・秀雄率いる5,000の兵が加わったことで、猶更その勢力の強大さは知れ渡ることとなり、まもなく九州中央部の諸城は戦わずして次々と織田軍に門を開いていくこととなった。

その年の夏には島津軍本拠・指宿も制圧し、義久の次男や嫡孫の身柄も拘束。

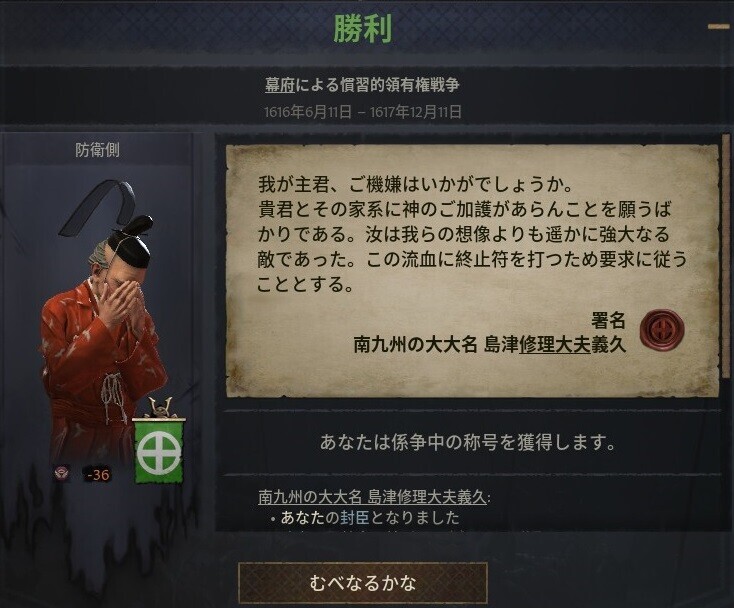

その年の12月には、ついに義久も降伏を認めることとなった。

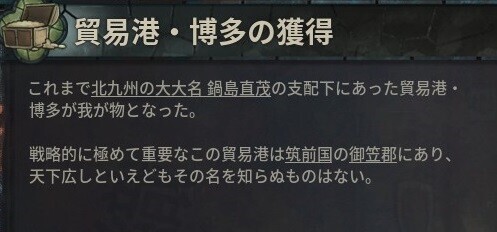

鍋島家を実質的な従属国とし、島津を降伏せしめたことにより、西国の支配はついに完成を見る。

残るは東国。

徳川の長きにわたる同盟国であり、そして日ノ本に残る最後の大大名ーー北条家である。

次回、「織田信雄の逆襲」最終回。

「天下統一」編へと続く。

アンケートを作りました! お気軽に投票・記載ください!

過去のCrusader Kings Ⅲプレイレポート/AARはこちらから